Revue d’Histoire du Théâtre • N°281 T1 2019

Le prestige de l’Opéra couvre tout : Les coulisses de la danse à l’Opéra Garnier (1875-1914)

Par Hélène Marquié

Résumé

L’article s’intéresse aux conditions de vie et de travail dans les coulisses de la danse, à l’Opéra Garnier de 1875 à 1914, loin des représentations fantasmées de la littérature ou de la peinture de l’époque. Ces coulisses qui constituaient de véritables lieux de vie et de travail pour les artistes sont particulièrement peu documentées, à l’exception du foyer de la danse. Là où les représentations collectives et l’histoire de la danse se sont plutôt intéressées à l’espace scénique et aux corps dans l’expression de leur art, l’article souhaite visibiliser ce qui constitue leurs nécessaires préalables et les conditionne. Les loges, les couloirs et les escaliers sont des espaces de passage et de sociabilité nécessitant d’examiner les conditions d’hygiène et de sécurité. De même, loin des représentations de galanterie ou de prostitution qui saturent la visibilité de la profession de danseuse, les réalités qui en constituent l’arrière-plan sont celles des violences et du harcèlement auxquelles les femmes étaient soumises.

Dance Backstage in the Garnier Opera House, 1875-1914

This paper discusses the working and living conditions for dancers in backstage at the Opera Garnier House from 1875 to 1914, far from fantasised images in literature and painting. Backstage was truly space to live, to work and to built a community; nevertheless it is not well documented, with the exception of the Foyer de la danse. When collective representations and dance history are mostly interested in stage and dancing bodies, this paper aims to highlight their prerequisite. Dressing rooms, corridors and stairs are transit and social areas, asking to pay attention to health and safety conditions. In the same vein, far from the representations of gallantries or prostitution which swamps the visibility of the profession, violence and sexual harassment are the realities in the background.

Texte

Les coulisses constituent à la fin du XIXe siècle un topos où littérature et peinture développent toute une poétique voyeuriste de la prostitution, du manque d’hygiène, des odeurs et de la crasse, qui disent à la fois le vice, la dépravation et le risque de contagion[1]. Elles servent de décor à un personnage type, « danseuse ». Celle-ci ne danse pas, elle hante les coulisses et les imaginaires masculins. Mais pour les danseuses réelles, les femmes qui dansent, les coulisses constituent un lieu de vie et de travail au quotidien.

L’étude concerne l’Opéra Garnier à Paris, de son ouverture en 1875 à 1914. C’est alors une des salles les plus modernes avant la construction du Théâtre des Champs Élysées en 1913, et il faudra garder à l’esprit qu’en raison de son prestige et de sa notoriété, des moyens dont il dispose, les conditions de travail y paraissent enviables aux artistes des autres théâtres ou salles de concerts parisiens et de province.

Nous nous focaliserons sur la situation des danseuses. Certes, les danseurs partageaient les lieux, mais leur condition n’était pas la même : mieux rémunérés (les inégalités salariales sont inscrites dans les règlements), ils étaient aussi moins fragilisés que les danseuses, un éventail beaucoup plus large d’emplois s’offrant à eux quand ils désiraient quitter l’Opéra ; ils jouissaient également de privilèges du fait de leur appartenance à la classe masculine, comme le montrent les cas de harcèlement et d’agressions sexuelles, les prises de pouvoir dans les réunions syndicales, etc. ; enfin, s’ils subissaient le poids de représentations collectives dévalorisantes, celles-ci n’étaient pas associées aux coulisses.

Sources

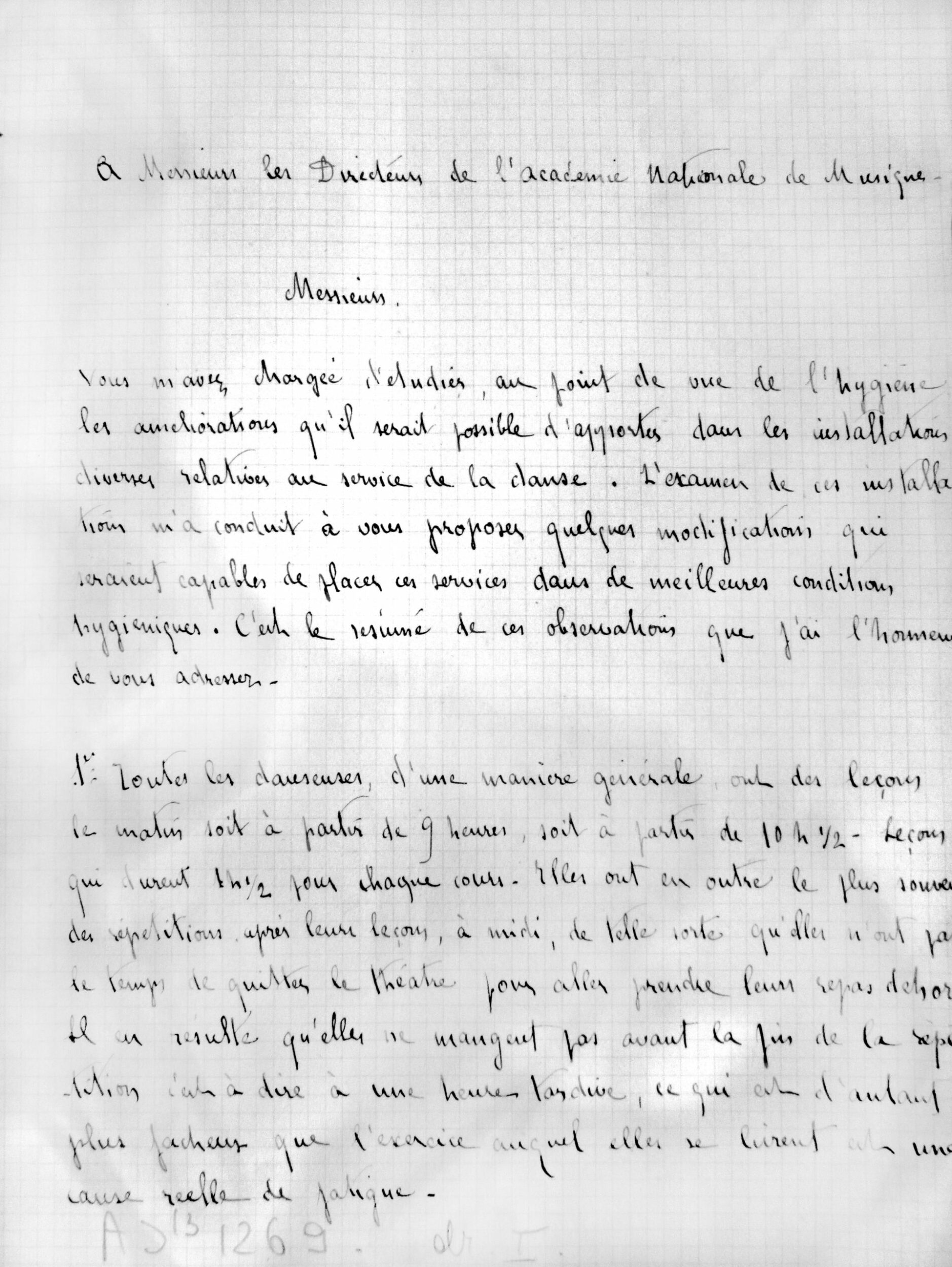

L’historiographie de la danse a souvent entériné les visions fantasmées et s’est peu intéressée aux véritables coulisses, à l’exception du foyer de la danse de l’Opéra[2]. Les historien-ne-s de l’hygiène et de la santé publique ne se sont pas vraiment penchés sur les salles de spectacle[3]. Les descriptions des journalistes, s’intéressant surtout aux détails croustillants, imprécis et répétitifs, sont à prendre avec précautions. Les – rares – biographies romancées, même si elles se confondent parfois avec les « romans de coulisses », contiennent sans doute une part de réalité, qui doit être soigneusement croisée avec les fragments retrouvés dans les archives. Ces derniers sont rares, souvent allusifs. Les sources administratives concernent principalement les dysfonctionnements, les accidents, les revendications – quand ils ont laissé des traces écrites – et peu la banalité quotidienne ou les événements joyeux. Quelques ouvrages ou rapports de l’époque dispensent des indications parcimonieuses, souvent générales sur l’état des théâtres, qui orientent davantage les questionnements qu’elles ne donnent de réponses[4]. Il existe toutefois un rapport sur les conditions de travail du personnel de la danse à l’Opéra du 25 avril 1893, établi par la doctoresse Inès Gaches-Sarraute[5], qui était aussi une des rares femmes médecins en France [Fig. A].

La géographie même des lieux demeure peu documentée. Les écrits les plus précis traitent quasi exclusivement des espaces de représentation : représentation scénique – la scène, les machineries – et représentation sociale – la salle et les espaces ouverts au public, dont le foyer de la danse[6]. Les espaces réservés aux artistes n’intéressent pas, comme l’écrit Garnier :

Quant au reste, il n’y a pas grand-chose à signaler : ce sont de petits arrangements, que je crois ingénieux, d’éclairages, de miroirs, de lavabos et d’armoires ; mais tout cela ne vaut guère la peine que l’on s’y arrête. Les questions de cuvettes et de pot à eau, tout en faisant partie de l’architecture, ne sont pas faites pour révolutionner cet art. Passons donc en disant toutefois que dans ces loges générales, celles affectées au corps de ballet ont au moins l’avantage d’abriter de charmantes jeunes filles, ce qui vaut mieux que tous les profils et les plans du monde entier, pour les abonnés de l’Opéra, qui pensent avec raison que les oiseaux sont plus précieux que la cage. N’est-ce pas aussi votre avis ?[7]

Comme le souligne un rapport syndical de 1904, l’ordonnance de police du 1er septembre 1898 imposant aux directeurs de déposer à la préfecture de police les plans détaillés de leur salle « vise les locaux mis à la disposition du public et […] est muette en ce qui concerne les loges et foyers servant aux artistes. »[8]

Un espace-temps

Les journées de travail étaient longues à l’Opéra : cours le matin parfois dès 8 h 30, répétitions l’après-midi, spectacles le soir jusqu’à minuit. Les danseuses du corps de ballet et les élèves devaient souvent faire de longs trajets à pied, faute de moyens pour prendre des transports en communs, parfois plusieurs fois par jour entre la leçon du matin et le service du soir, ce qui occasionnait fatigue, blessures aux pieds et refroidissements, notamment l’hiver[9]. Nombre d’entre elles demeuraient dans les locaux la journée, sortant éventuellement pour effectuer des travaux complémentaires. Elles ne disposaient souvent ni du temps ni de l’espace nécessaires pour déjeuner le midi. « Il en résulte – écrit Gaches-Sarraute – qu’elles ne mangent pas avant la fin de la répétition c’est-à-dire à une heure tardive, ce qui est d’autant plus fâcheux que l’exercice auquel elles se livrent est une cause réelle de fatigue. »[10] Elle ajoute :

De plus les besoins de prendre des forces pour suppléer à la nourriture en entraîne un certain nombre à absorber des boissons alcooliques qu’elles peuvent se procurer dans l’intérieur du théâtre, et dont l’effet est d’autant plus mauvais qu’à ce moment leur estomac est vide. En outre ces boissons, qui ne sont pas contrôlées sont vraisemblablement de mauvaise qualité.

Il est notable que la doctoresse ne se place nullement dans la lignée des romans naturalistes, qui font de l’alcoolisme une tare populaire, ni dans une perspective moraliste, mais dans un souci pragmatique. La question de l’alcoolisme n’apparaît guère dans les sources officielles, toutefois, certains incidents laissent à penser que l’alcool devait effectivement circuler à l’Opéra[11].

Gaches-Sarraute expose plusieurs solutions pour permettre aux danseuses de se restaurer sur place et recommande celle d’un buffet-restaurant, « où les aliments convenablement préparés seraient livrés à des prix modérés qui seraient examinés par l’administration et où les boissons alcooliques seraient formellement interdites », et où les petites filles seraient séparées des autres artistes. Cette préconisation, comme les autres de son rapport, n’a pas été suivie par l’administration.

La doctoresse se préoccupe tout particulièrement des élèves, pointant la nécessité de prévoir la façon d’occuper les heures de désœuvrement, où elles étaient livrées à elles-mêmes dans le bâtiment, et de remédier à leur éducation :

Il faut pendant leurs heures de liberté les réunir dans une ou plusieurs salles sous la surveillance d’une personne qui en aurait la garde. Le temps qu’elles passeraient ainsi devrait être utilisé à travailler, mais surtout à lire, ce qui semble d’autant plus nécessaire que quel que soit leur âge elles ne peuvent suivre l’école primaire et que les connaissances les plus élémentaires leur font le plus souvent défaut.

L’obligation pour les filles, depuis 1882, de fréquenter l’école primaire jusqu’à 13 ans demeurait lettre morte.

Les loges

Les sujets ne partageaient pas les mêmes conditions de travail que les danseuses du corps de ballet. Leurs loges se composaient chacune « d’une petite antichambre, de la loge proprement dite et d’un petit cabinet de toilette[12] ». Elles étaient garnies de deux glaces, de quatre becs de gaz, dont la hauteur pouvait être ajustée, de part et d’autre des glaces, d’une cheminée et d’une bouche de calorifère[13]. De nombreux textes et l’iconographie confirment la description de l’archiviste Nuitter[14]. Par ailleurs, les sujets ne fréquentaient pas le foyer et disposaient dans leurs loges de barres pour faire leurs exercices.

Les autres artistes de la danse se partageaient de grandes loges, à l’étage au-dessus, beaucoup moins confortables. Selon Nuitter : « une loge de 34 places avec autant d’armoires » pour les hommes du corps de ballet et quatre loges, une pour chaque échelon, de « 20 places avec autant de toilettes », respectivement pour les danseuses coryphées, celles du premier quadrille, du second quadrille et pour les danseuses élèves ; auxquelles s’ajoutaient une loge de vingt places également pour les marcheuses, et une de cent quatre-vingt-dix places pour les comparses[15]. Par « toilette », il faut entendre une tablette sur laquelle on pouvait disposer une cuvette avec de l’eau savonneuse, les loges ne disposant pas d’eau courante. Anna Johnsson, entrée comme élève en 1893 confirme la description[16] et une photographie de la loge des coryphées publiée par le Figaro illustré en 1895 en donne un aperçu[17] [Fig. B].

Il ne semble pas y avoir eu de grand changement dans l’aménagement sur la période, à l’exception de l’éclairage. Dans les coulisses, le gaz fut remplacé par l’électricité en 1887, plus tardivement que dans la salle[18]. Un progrès considérable : outre les risques d’incendie, cet éclairage était responsable de maladies respiratoires et de migraines[19] ; il produisait de la chaleur, consommait de l’oxygène et dégageait des gaz de combustion irritants et toxiques pour les voies respiratoires, ainsi que du noir de fumée polluant l’atmosphère. Les effets étaient redoublés par le manque d’aération. L’aération des salles préoccupait beaucoup les architectes des théâtres, dont Garnier, mais ils se désintéressaient de celle des coulisses. Le chauffage des loges était assuré par des feux de bois dans les cheminées et par circulation d’eau chauffée par des calorifères alimentés au charbon, situés dans les sous-sols de l’Opéra[20].

Les loges ne disposaient pas de lieux d’aisance et il est bien difficile de trouver des sources sur ces questions triviales. Un rapport de Coralli, datant de l’Opéra Le Peletier mentionne en 1867 que Mlle Travaillé « ayant fait des ordures dans une terrine dans sa loge a été mise à l’amende de huit jours[21] », la chose devait nécessairement arriver de temps en temps. Gaches-Sarraute indique qu’il existait trois cabinets à chaque étage, mais curieusement, les deux pages correspondantes ont été arrachées à son rapport. Ils devaient être mixtes, car, dans son roman autobiographique, Jane Hugard rapporte y avoir été constamment importunée par des hommes[22], j’y reviendrai. L’eau était également accessible à l’extérieur, dans les couloirs[23].

Dans les loges communes, la promiscuité était grande. Selon Gabrielle Randon :

La figuration fait partie du corps de ballet et, ainsi que la danse, a une classe mêlée de femmes de toutes conditions et de tout âge. La loge de la figuration compte des ouvrières, des filles, des marchandes à la toilette, des jeunes filles honnêtes accompagnées de leurs mères, des femmes entretenues, etc.[24]

Disputes, jalousies, voire agressions entre danseuses sont rapportées dans les mémoires de danseuses, récits à prendre avec précaution, car ce sont des clichés de la vie des coulisses, attendus par le lectorat, mais néanmoins corroborés par certaines archives. Il est certain aussi qu’existaient de vrais moments de complicités, Anna Johnsson par exemple n’a gardé que de bons souvenirs des loges (il est vrai que son autobiographie a été écrite trente ans plus tard), même si elle reconnaît avoir participé à des vexations contre des camarades[25].

Les loges, en principe fermées, sauf avant les spectacles, semblent avoir été largement accessibles. Le régisseur Stuart rapporte par exemple, le 8 février 1911, le renvoi d’un machiniste ayant avoué des vols dans les loges, « commis au préjudice des danseuses particulièrement[26] ». Certains abonnés, loin de se contenter du foyer, pénétraient aussi les coulisses. Le même Stuart[27] signale le 26 mars 1909 un « incident Paraf », précisant que « ce M. Paraf, qui a une carte de la commission supérieure des théâtres, va surtout dans les loges des petites filles de la danse[28] ».

On trouve en outre des traces, surtout en cas de débordements, d’événements festifs dans les loges, pour la Sainte Catherine par exemple[29], ou pour le jour des Rois[30]. Amitiés et solidarités entre danseuses, si elles ont peu focalisé les fantasmes des littérateurs, se dessinent aussi dans les pétitions collectives. Par ailleurs, à partir de 1900 surtout, on note des mouvements de revendication, venant des danseurs et des danseuses du corps de ballet. Il est donc probable que les loges constituaient des lieux de discussion, de mise au point de stratégies collectives.

Les espaces de circulation

Couloirs et escaliers – au total sept escaliers desservant les loges[31] – étaient régulièrement empruntés, pour aller des loges aux cours, aux répétitions, à la scène, aux différents locaux d’accessoires et costumes. Il y a très peu de données sur leur disposition, à l’exception des deux escaliers principaux desservant la scène, dédoublés en deux rampes, pour permettre d’un côté la descente et de l’autre la montée, et étudiés pour limiter les risques d’incendie[32].

Les journalistes décrivent de « longs couloirs sombres » et des danseuses frileusement couvertes ; les couloirs n’étaient pas chauffés et peu éclairés : la puissance de l’éclairage ordinaire par unité de volume des couloirs était dix fois plus faible que celle de la salle de spectacle[33]. Hugard décrit un « escalier à peine éclairé par une ampoule électrique salie de chiures de mouches et de poussière[34] ». Pour cette raison déjà, les chutes dans les escaliers avaient été nombreuses dans l’ancien Opéra[35], au point que Garnier se soucie particulièrement de ce point :

[…] il importe que les girons de ces escaliers soient en bois, car la montée et la descente sont plus faciles et plus sûres avec eux qu’avec des marches en pierre, surtout lorsque ces mouvements de descente et de montée sont rapides comme cela arrive fréquemment au théâtre après la fin de chaque acte, ou avant le commencement de l’acte. De plus, il est important que ces marches ne soient pas de nature différente de celle des planchers, des loges, des couloirs, et de celle de la scène, pour les danseuses principalement, qui pourraient glisser par suite de ces modifications du sol qui, d’ailleurs, s’il était en pierre, donnerait à leurs pieds si légèrement chaussés une impression de froid désagréable, et peut-être nuisible. Il faut donc que ces sortes d’escaliers soient en bois[36].

Mais sans doute n’était-ce pas suffisant. Les accidents dans l’enceinte du bâtiment demeuraient courants, en raison du mauvais entretien des lieux, du manque d’éclairage, et aussi du manque de surveillance des enfants du ballet, pour qui les lieux constituaient un terrain d’aventure. Les certificats médicaux mentionnent à ce propos clou dans le pied, foulures, etc. Deux accidents ayant causé la mort d’enfants entraînèrent des tractations sordides entre la direction et les familles. Le 29 mars 1902, une élève, Marthe Dufour, tomba et se cogna la tête en allant à sa leçon, dans un couloir dont l’obscurité fut attestée par le professeur Berthe Bernay et les élèves. Après deux ans de migraines et crises nerveuses, elle décéda le 22 juillet 1904[37] ; sa mère, conseillée par un avocat, demanda une « aide » à Gailhard, en raison des « sacrifices […] faits pour la faire arriver », menaçant à mots couverts d’un procès. En avril 1910, un élève, Jean Vogt, dit Roméo Rabe, arrivé en retard à la classe, fut renvoyé dans la salle des « punis », appelée salle de patinage, au 8e étage. En jouant avec cinq camarades, il grimpa sur le mur qui la séparait de la coupole du grand escalier et se tua en chutant au travers de la verrière qui le surplombe. La chose est juste mentionnée dans le journal de régie de Paul Stuart, mais les procès ultérieurs ont été relayés par la presse : « La mère porte plainte contre inconnu qui n’aurait pas fait exécuter les règlements prescrits[38] ». Elle exigeait 50 000 francs, les deux sœurs 10 000[39]. Le Figaro rappelle qu’un accident similaire aurait été évité de peu quelques années auparavant. Le surveillant général M. Blanchet, le professeur M. Girodier, furent poursuivis pour homicide par imprudence, les directeurs Broussan et Messager considérés comme civilement responsables ; après deux procès, ils furent condamnés par le tribunal[40].

Questions d’hygiène

Il nous semble, en effet, que les précautions pour l’hygiène sont au moins aussi utiles et d’usage plus courant au théâtre que celles contre le feu, lequel est heureusement bien plus rare que l’influenza et les pneumonies par exemple[41].

Garnier avait pris un maximum de précautions pour en éviter les risques, et l’Opéra n’eut pas à subir d’incendies dans la période considérée : « Les danseurs peuvent donc s’habiller en paix dans leurs loges, sans craindre un accident, qui pourrait causer peut-être une panique, mais qui serait sans danger pour leur personne[42]. »

Une sensibilité accrue et la prolifération des études dénonçant le manque d’hygiène ainsi que les conditions de travail déplorables, entrainèrent une succession de lois et règlements concernant l’hygiène, la création d’un corps d’inspecteurs du travail et la création de comités d’hygiène et de sécurité sous la Troisième République[43]. Mais les lois, qui concernaient avant tout l’industrie, étaient peu prises en compte, et encore moins par les directeurs de salles de spectacle. En 1903, le Dr Paul Berthod signale l’envoi par la Société des médecins des théâtres d’une délégation à la Préfecture, pour présenter des observations et demander à participer à la commission des théâtres, s’indignant du refus opposé[44].

Les dépenses leur incombant, les directeurs rechignaient à investir dans les parties peu visibles, jugées peu utiles, y compris à l’Opéra, pourtant subventionné ; on trouve sur ce point une correspondance abondante entre les directeurs, la préfecture de police et des entreprises[45].

Les questions d’hygiène se posent de façon particulièrement aiguë pour le travail de la danse. L’eau constituait un premier problème. L’Opéra était alimenté par deux canalisations, l’une apportant l’eau de l’Ourcq, l’autre l’eau de la Seine[46]. En raison des restrictions drastiques imposées chaque été[47], cette double alimentation pouvait être insuffisante les années de canicule. Par ailleurs, seule une partie de l’eau était filtrée, malgré les recommandations des médecins[48]. La doctoresse Gaches-Sarraute nous apprend que chaque étage disposait de deux robinets, l’un d’eau potable et l’autre d’eau non potable, mais que rien ne distinguait l’un de l’autre. Elle préconise donc, non seulement de distinguer les robinets, mais aussi de filtrer l’eau. Rien dans les sources n’indique que ces mesures aient été prises. Mais on peut penser que beaucoup de maux signalés dans les rapports des médecins résultaient d’intoxication ou de la typhoïde, alors très répandue et transmise par l’eau.

Julia Csergo souligne l’importance prise au XIXe siècle par l’eau dans l’idée d’hygiène[49], mais le faible usage des douches et les précautions prises alors pour éviter les refroidissements[50]. Faut-il en déduire que les danseuses vivaient et travaillaient dans la crasse, suivant les descriptions de Lorrain ou Champsaur ? L’examen des sources réserve des surprises, et il apparaît que, même si les conditions étaient mauvaises, beaucoup d’artistes étaient soucieuses de leur hygiène. Le rapport de la doctoresse Gaches-Sarraute comprend une section « hydrothérapie », où elle mentionne avoir entendu à plusieurs reprises les danseuses formuler le désir de prendre des douches :

Ces demoiselles seraient très heureuses si elles pouvaient obtenir l’installation d’une salle d’hydrothérapie, salle de douches simples, où elles pourraient aller après leurs leçons ou répétitions, ce qui leur permettrait de ne pas se vêtir de leurs habits de ville ayant le corps en sueur, et ce qui serait d’un très bon effet pour leur santé.

Ces installations comprendraient une salle munie de plusieurs tuyaux permettant de donner simultanément plusieurs douches, et une seconde salle contiguë servant de vestiaire.

Déjà sous le Second Empire, certaines danseuses usaient des bains publics[51].

« Les théâtres, comme les grands magasins et les bureaux, de par leur mauvaise hygiène, sont pour leurs clients, et surtout les employés, des foyers de contagion, grippe et tuberculose en particulier » constate le docteur Berthod[52]. Du fait de l’insalubrité et du confinement, maladies et parasites contaminaient régulièrement les artistes. Toutefois, le mot « contagion » n’apparaît pas dans les archives de l’Opéra, et certaines affections, pourtant répandues (typhoïde, variole ou tuberculose) ne sont jamais mentionnées. Les certificats de maladie, très nombreux[53], mentionnent majoritairement, et par euphémisme sans doute, des pathologies respiratoires auxquelles devaient contribuer les différences de température dans les locaux et les courants d’air, et gynécologiques.

Le rapport du Premier congrès d’hygiène signale que des maladies de peau étaient transmises par les perruques et postiches, et que les costumes jamais nettoyés transmettaient des parasites[54]. Dans l’ancien Opéra, en 1868, dix danseuses avaient été mises à l’amende pour avoir refusé de porter les bonnets de La Juive, qui n’avaient pas été changés depuis 1835, en raison de leur saleté[55]. Un document signé de Broussan et Messager du 27 janvier 1908 demande la désinfection d’une loge et des costumes[56]. Mais ces mesures semblent avoir été rares.

Les affections de la peau causées par l’utilisation de fards étaient fréquentes. Mlle Baratte, premier sujet, évoque les brûlures occasionnées par le blanc et son séjour consécutif en cure, en Italie[57]. Bien que la toxicité de la céruse, à base de plomb, ait été connue depuis longtemps, et malgré les nombreuses campagnes contre son utilisation dans les peintures, elle demeurait la base du blanc pour le théâtre ; d’autres produits contenant du plomb, du mercure ou du bismuth étaient également utilisés[58].

En juillet 1908 cependant, Broussan et Messager créent dans l’Opéra un cabinet de consultation médicale gratuit, et souhaitent que les remèdes y soient donnés au prix coutant. Les consultations gratuites sont confiées aux Drs Fourrier et Guillet.

Agressions et harcèlements

La vie quotidienne dans les coulisses était celle d’une communauté régie par des hiérarchies très fortes. Les élèves et les danseuses du corps de ballet se trouvaient, avec les marcheuses, en bas de celles-ci. La pléthore de récits et d’images sur la vie intime des danseuses, les tractations entre les mères, leurs filles et de riches abonnés admis au foyer, ont invisibilisé une réalité beaucoup moins glamour : celle du harcèlement et des violences sexuelles auxquelles les danseuses étaient soumises, à l’Opéra et dans tous les théâtres. Les maîtres de ballet ou régisseurs avaient tout pouvoir sur elles, décidant des amendes, des engagements, des avancements, des distributions. Monnayer ces derniers contre des relations sexuelles était pratique courante. De Boigne évoquait en 1857 par euphémisme les « jolis droits du seigneur[59] » du maître de ballet Coralli.

À la fin du siècle, des voix commencèrent à se faire entendre pour protester contre cet état de choses. Le Gaulois du 10 septembre 1882 nous apprend qu’« une plainte a été déposée au parquet de la Seine par deux mères de danseuses de l’Opéra ». « Mme Cardinal a des révoltes de mère vertueuse » s’indigne le journal, faisant allusion au roman de Ludovic Halévy (1872), qui décrit complaisamment une mère prostituant ses filles à l’Opéra, et qui a fait, et fait encore parfois[60], office de « source » sur les réalités des coulisses de l’Opéra. Le chroniqueur témoigne de sa misogynie et de son mépris de classe, évoquant « ces doléances, parties des mansardes où grouille toute une armée de parents pauvres » et « les démarches de la justice en faveur des mégères qui, mécontentes du placement de leurs enfants, invoquent leurs droits et forcent le procureur et tout son personnel [à] s’en aller à la chasse au lapin. », ajoutant « Si les poursuites sont commencées, nous gageons qu’on les suspendra bientôt[61] ». Il est probable qu’elles le furent, car nous n’avons trouvé nulle trace de procès.

On suit la trace de ces violences à mots couverts dans les doléances exprimées par les danseuses concernant maîtres de ballet et régisseurs. Ainsi, Mlle Monchanin, engagée le 1er janvier 1872, comme artiste de ballet et gagnant 600 francs par an, demanda quelques années plus tard protection au Directeur contre M. Pluque, régisseur de la danse de 1875 à 1896, qui « a l’habitude de distribuer à celles d’entre nous qui n’ont pas pour lui tous les genres d’attention qu’il se croit en droit d’exiger, des amendes avec une prodigalité véritablement extraordinaire[62]. » Pluque gagnait à l’époque 7 500 francs par an[63]. Renvoyée par le régisseur, Gabrielle Randon publia un pamphlet contre « Pluque César ». Le ton est certes celui d’un règlement de compte, mais les faits décrits recoupent des données fournies par les archives. Elle évoque des gifles[64] et dénonce aussi le comportement de l’avertisseur, complice de Pluque : « Il ne faut pas faire la fière avec Julot : Vous comprenez ?[65] » C’est tout un réseau de complicités masculines qui se dessine ainsi derrière les témoignages épars.

Jane Hugard, met aussi en cause « Vandin » (Hansen, maître de ballet de 1887 à 1907)[66] et décrit les coulisses de l’Opéra comme un labyrinthe semé de périls pour les jeunes danseuses :

C’était, au lavabo, un danseur homme ou un gamin qui disait une gaudriole. […] Les murs étaient les premiers éducateurs ; chacun des grands y invitait les grandes à gouter à des caresses compliquées et savantes, – dessins à l’appui.

Celui dont Lucienne avait le plus peur […] sortait des cabinets, le maillot ou la culotte basse, et, lorsqu’une fillette arrivait dans l’étroit couloir, il ne manquait pas de la serrer contre le mur.

[…]

Et le retour des leçons au travers des couloirs sombres ? Il s’y trouvait toujours quelques embusqués prêts à vous agripper au passage. […] Tout était prétexte à tout. La répétition finie, c’était la montée aux loges. Il y avait toujours à craindre les mains fureteuses[67].

Nous sommes loin des récits galants des littérateurs. Elle décrit également les pincements et attouchements des choristes, des machinistes, et la totale impunité dont ils jouissaient :

Que dire ? Que faire ? À qui se plaindre ? Aux chefs ? L’un, le régisseur, n’entendait pas jouer au « Père la Pudeur », cela n’entrait pas dans l’exercice de ses fonctions ; le sous-maître et le maître de ballet pratiquaient à haute dose et à tous les âges le pelotage et le couchage. Quant au directeur, ne l’approchait pas qui voulait. […] Il ne restait qu’à se défendre soi-même[68].

Comme le souligne Gabrielle Randon, « se sachant le sanctuaire du grand monde, le prestige de l’Opéra couvre tout[69]. »

Il ressort de cette étude la nécessité de conjuguer approche anthropologique du travail et approche historique. Alors que l’histoire de la scène incite à considérer des individus dans des trajets singuliers, l’histoire des coulisses nous invite, sans effacer leur singularité, à interroger les modes de fonctionnement d’une communauté, tout particulièrement dans le cas de l’Opéra où temps et espaces de travail devenaient temps et espaces de vie, au quotidien, et parfois durant toute une vie active. La spécificité du travail de la danse, et du spectacle en général, où la pénibilité des coulisses est constamment invisibilisée par l’éclat de la scène, a rendu difficile la reconnaissance du travail en tant que tel et, partant, de la profession. Par analogie, le monde des coulisses peut être comparé à la sphère privée, dont on sait la féminisation symbolique et l’exclusion de la sphère publique, la non-reconnaissance du travail effectué. C’est donc aussi sur les questions de professionnalisation, ainsi que de légitimité des danseuses, et de la danse, que s’ouvre l’étude des coulisses.

Notes

[1] Entre autres, en littérature, Félicien Champsaur, Jean Lorrain ou Catulle Mendès.

[2] Frédérique Patureau, Le Palais Garnier dans la société parisienne, 1875-1914, Liège, Margada, 1991, p. 360-365 ; Martine Kahane, Le Foyer de la danse, Éditions de la réunion des musées nationaux, № 22, 1988.

[3] Julia Csergo, Liberté, égalité, propreté : la morale de l’hygiène au XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 1988.

[4] Premier congrès de l’hygiène des travailleurs et des ateliers, « Rapports. Par le camarade Duvelleroy pour le Syndicat des Artistes Dramatiques et pour l’Union syndicale des Artistes lyriques, sur l’hygiène des Théâtres et Concerts », Paris, L’Émancipatrice, 1905, p. 15-19.

[5] Archives Nationales (AN) AJ13 1269, Rapport sur les conditions de travail du personnel, 1893.

[6] Charles Garnier, Le Nouvel Opéra de Paris, 2 volumes, Paris, Librairie générale de l’architecture et des travaux publics Ducher et Cie, 1881 ; Charles Nuitter, Le Nouvel Opéra, Paris, Hachette, 1875.

[7] Charles Garnier, op. cit., volume 2, p. 230-231.

[8] Premier congrès…, op. cit., p. 16.

[9] Ce qui fait l’objet de demandes de réaménagement des temps, voir par exemple Bibliothèque Musée de l’Opéra (BMO) Arch 19 793 Réclamations des coryphées sur les heures des leçons 1896.

[10] Rapport…, op. cit.

[11] Jane Hugard, Ces demoiselles de l’Opéra, Paris, F. Rieder et Cie, 1923, p. 145-146. Jane Hugard fut élève, puis danseuse à l’Opéra de Paris entre 1897 et 1906. Elle travailla par la suite dans différents théâtres, notamment au Théâtre des Arts dirigé par Jacques Rouché, où elle chorégraphia en 1912 son principal ballet, Les Contes de ma Mère l’Oie, sur une musique de Maurice Ravel. Elle assura un temps la direction du Théâtre Antoine. Dans les années 1920, elle fonda avec Georges Pillement et Jean Cassou Le Théâtre d’audition, destiné à faire rencontrer de jeunes troupes avec des directeurs de théâtre. Avec Maurice Girardin et Yvonne Chastel, elle dirigea la galerie et la troupe d’avant-garde La Licorne, qui devint maison d’édition en 1922 et le siège administratif des Cahiers idéalistes, revue de littérature, art et de sociologie fondée par Edouard Dujardin.

[12] Charles Nuitter, op. cit., p. 189.

[13] Ibid., p. 190.

[14] L’Opéra, Le Figaro illustré 59, février 1895.

[15] Charles Nuitter, op. cit., p. 191.

[16] Anna Johnsson, Chaussons roses et tutus blancs : souvenirs d’une étoile, Paris, André Delpeuch, 1930, p. 26. Ana Johnsson (1885–1975) entra comme élève à l’Opéra de Paris en 1893, devenue première danseuse, elle y fit toute sa carrière jusqu’en 1928.

[17] L’Opéra, op. cit., p. 25.

[18] Petite encyclopédie illustrée de l’Opéra de Paris, tome 1, Paris, Théâtre National de l’Opéra, 1974.

[19] Rapport…, op. cit. p. 17.

[20] Charles Nuitter, op. cit., p. 222.

[21] AN AJ13 477.

[22] Jane Hugard, op. cit., p. 175.

[23] Alphonse Royer, « Description – peinture – sculpture », L’Univers illustré, Le Nouvel Opéra, 2 janvier 1875, Michel Levy, p. 6.

[24] Gabrielle Randon, Scènes comiques à l’Opéra, Paris, Imprimerie typographique, G. Randon, 1886, p. 13. Gabrielle Randon (1846-1907) entra à l’Opéra en 1883 comme marcheuse et en fut renvoyée par la suite par le régisseur Pluque.

[25] Johnsson Anna, op. cit., p. 26.

[26] Karine Boulanger, L’Opéra de Paris sous la direction d’André Messager et Leimistin Broussan (1907–1914), Édition du carnet de régie de Paul Stuart, Paris, Centre André Chastel, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01133494/document, consulté le 28-01-2018, année 1911, p. 22.

[27] Ibid., année 1909.

[28] Ibid., année 1911.

[29] Dans l’ancien Opéra, AN AJ13 477.

[30] Gabrielle Randon, op. cit., p. 18.

[31] Charles Garnier, op. cit., p. 250.

[32] Ibid., p. 248-250.

[33] L’Art théâtral : Congrès international de 1900, Paris, Librairie Pariset, 1901, p. 70.

[34] Jane Hugard, op. cit., p. 55.

[35] AN AJ13 477, Rapport de Coralli.

[36] Charles Garnier, op. cit., p. 248-249.

[37] AN AJ13 1194.

[38] Comœdia, 14 avril 1910.

[39] Comœdia, 29 novembre 1911.

[40] Le Figaro, 29 novembre 1911 et 19 décembre 1911.

[41] Paul Berthod, Raccourcis de médecine sociale et professionnelle (1898-1902), Paris, Vigot frères, 1903, p. 224.

[42] Charles Garnier, op. cit., p. 250.

[43] Stéphane Buzzi, Jean-Claude Devinck et Paul-André Rosental, La Santé au travail 1880-2006, Paris, La Découverte, 2006, p. 10-23.

[44] Paul Berthod, op. cit., p. 112-117.

[45] AN AJ13 1195 ; Frédérique Patureau, op. cit., p. 59-60.

[46] Charles Nuitter, op. cit., p. 235.

[47] Paul Berthod, op. cit., p. 133-135 ; voir aussi la presse de l’époque.

[48] Ibid. p. 134.

[49] Julia Csergo, op. cit., p. 24-29.

[50] Ibid., p. 72.

[51] AN AJ13 477. Dossier Bozzacchi.

[52] Paul Berthod, op. cit., p. 121.

[53] Parmi lesquels il n’est pas toujours aisé de distinguer ceux qui sont des certificats de complaisance, justifiant un absentéisme récurrent.

[54] Premier congrès…, op. cit., p. 18.

[55] Rapports du régisseur de la danse Eugène Coralli, AN AJ13 477.

[56] AN AJ13 1195.

[57] AN AJ13 1216.

[58] http://www.biusante.parisdescartes.fr/cosmeto/fr/03-07.htm consulté le 28-01-2018.

[59] Charles de Boigne, Petits mémoires de l’Opéra, Paris, Librairie Nouvelle, 1857, p. 255.

[60] Voir la très ambiguë présentation du roman dans l’exposition « Splendeurs et misères : images de la prostitution en France, 1850–1910 » au Musée d’Orsay en 2015.

[61] Le Gaulois, 10 décembre 1882, p. 3.

[62] AN AJ13 1003A.

[63] BMO Arch 19 – 173.

[64] Gabrielle Randon, op. cit., p. 37.

[65] Ibid., p. 14

[66] Il figure sous le nom de Vandin chez Jane Hugard, Ces demoiselles de l’Opéra, op. cit., p. 88-90 ; 118-120 ; 152-153.

[67] Jane Hugard, op. cit., p. 174-175

[68] Ibid., p. 177.

[69] Gabrielle Randon, op. cit., p. 43.

Pour citer cet article

Hélène Marquié, « Le prestige de l’Opéra couvre tout : Les coulisses de la danse à l’Opéra Garnier (1875-1914) », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 281 [en ligne], mis à jour le 01/01/2019, URL : https://sht.asso.fr/le-prestige-de-lopera-couvre-tout-les-coulisses-de-la-danse-a-lopera-garnier-1875-1914/