Revue d’Histoire du Théâtre • N°302 S1 2026

Le Théâtre en tournée

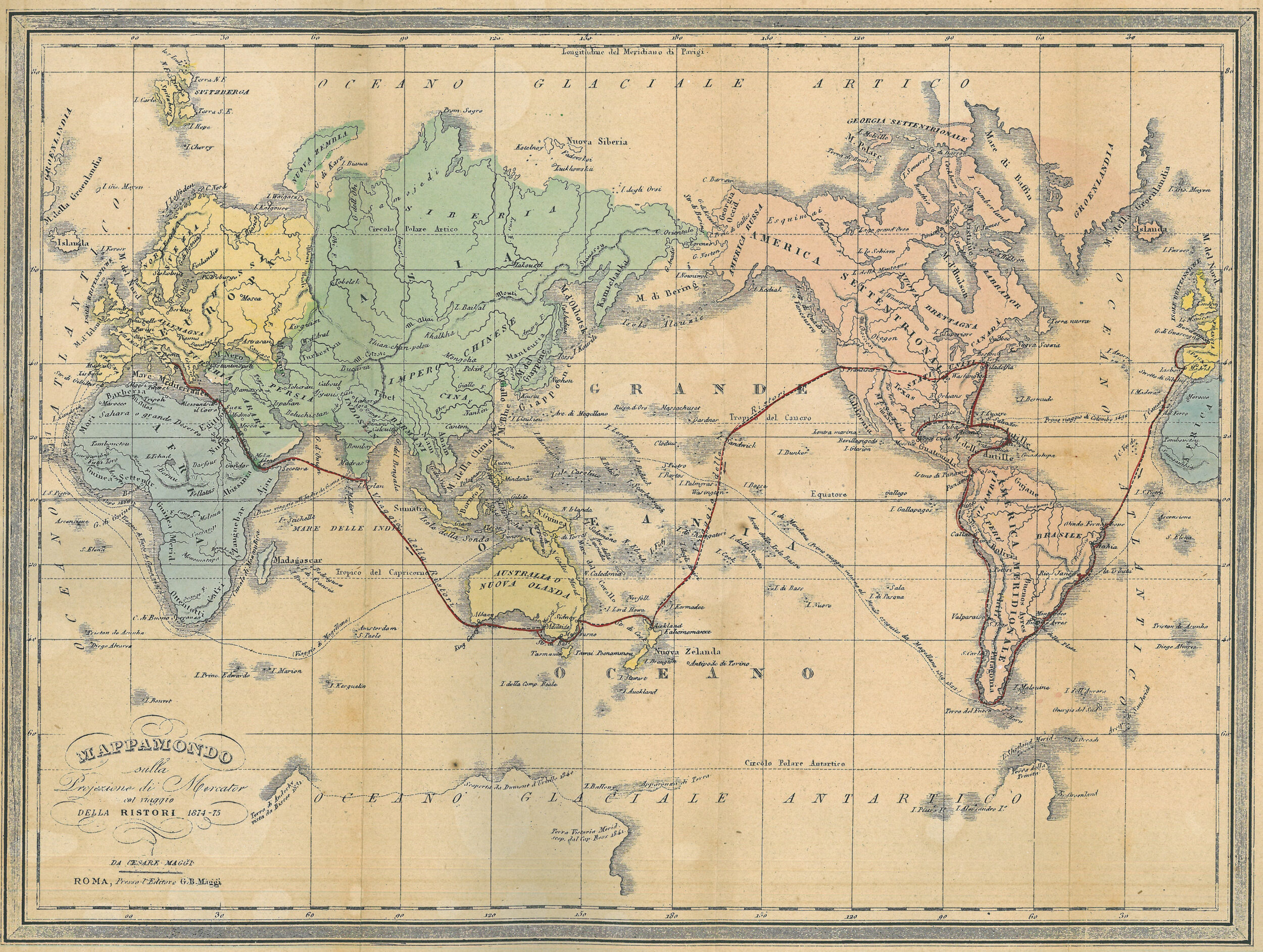

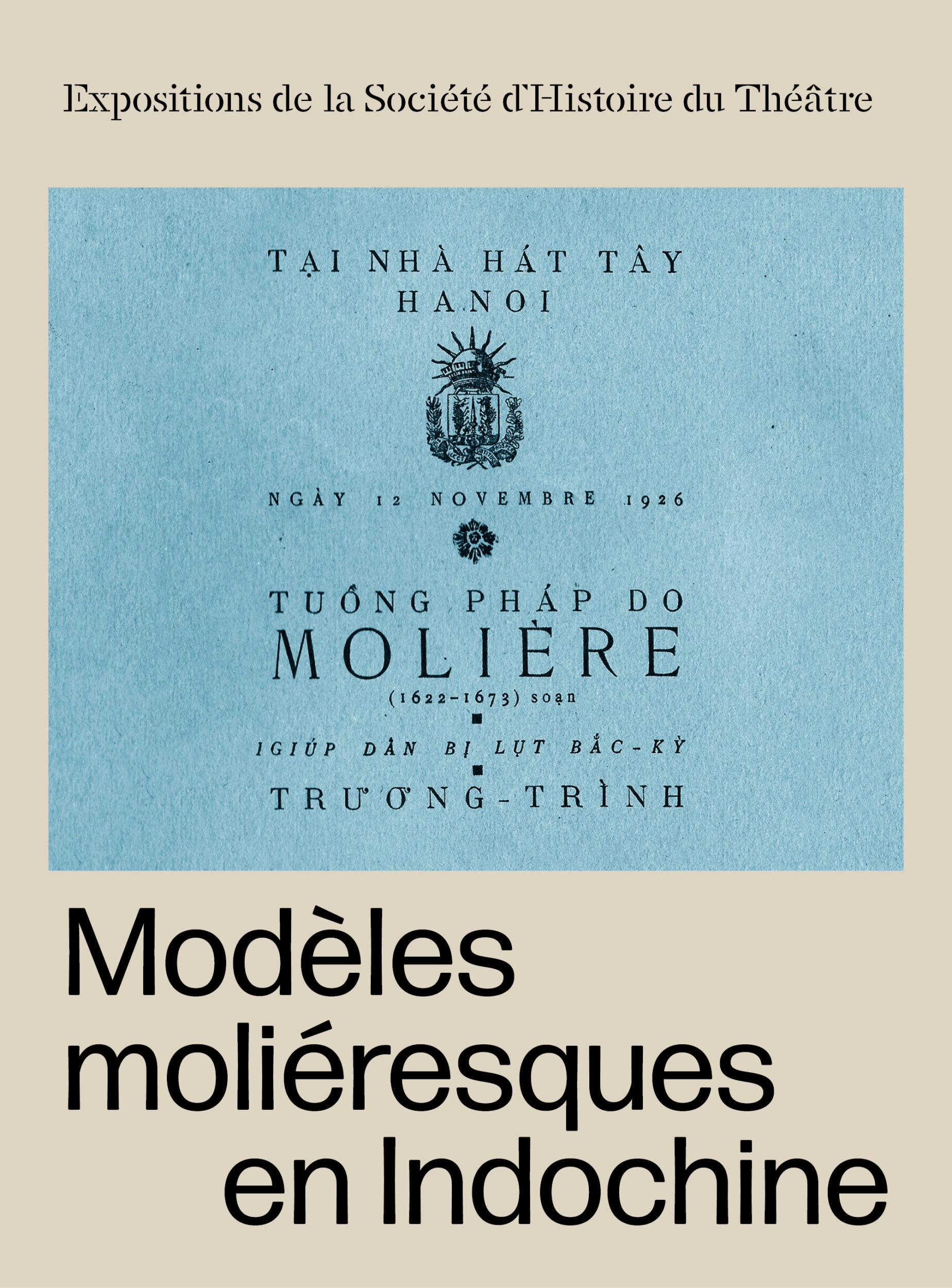

Les tournées théâtrales et lyriques présentent dès le début une dimension politique qui s’accentue dans le contexte colonial du dernier XIXe siècle. Les circulations forment aussi le terreau de théâtres « nationaux » qui se font les porte-étendards de nations que l’on souhaite voir advenir, et qui circulent dans les pays occidentaux. Rassemblant des écrits venus d’horizons divers et envisageant…