Cahiers Théâtre/Archives • N°3 T2 2023

Hors-série • N°1 T4 2021

Publication pour le trimestre 4, année 2021

278 pages

ISBN – 979-10-94971-27-7

EAN – 9791094971277

Parution : 16/12/2021

20 euros

Hors-série • N°1 T4 2021

Contribution à une histoire du corps à l’époque contemporaine, cet ouvrage explore la contorsion à la fois comme art acrobatique et comme geste sensible. Les figures de la souplesse, leurs noms et à leurs connotations ont varié au fil du temps. Ces évolutions sont révélatrices d’une mutation du regard sur les pratiques physiques en Occident, la contorsion ayant été tour à tour dénigrée, exaltée et investie comme lieu d’expérience.

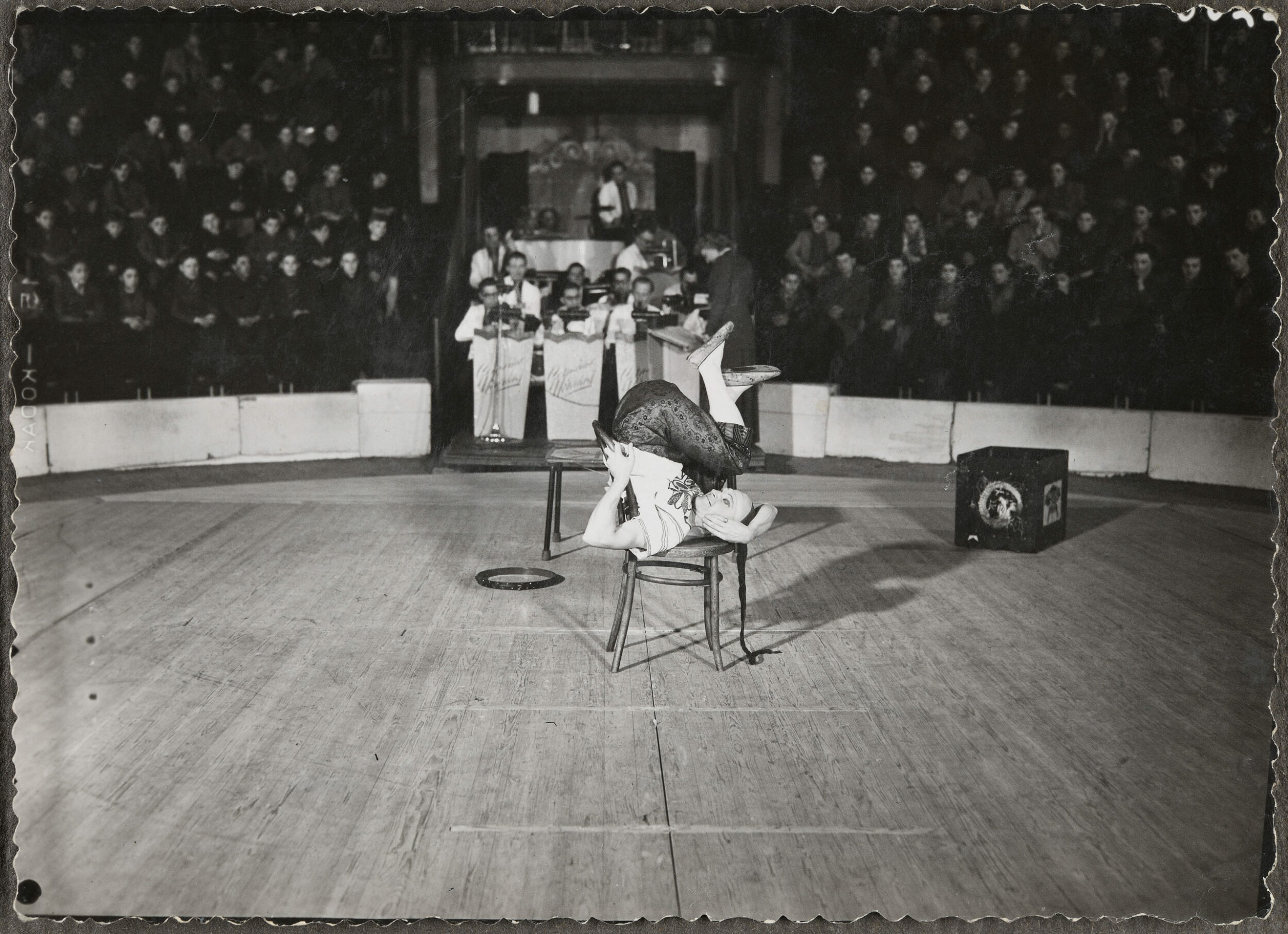

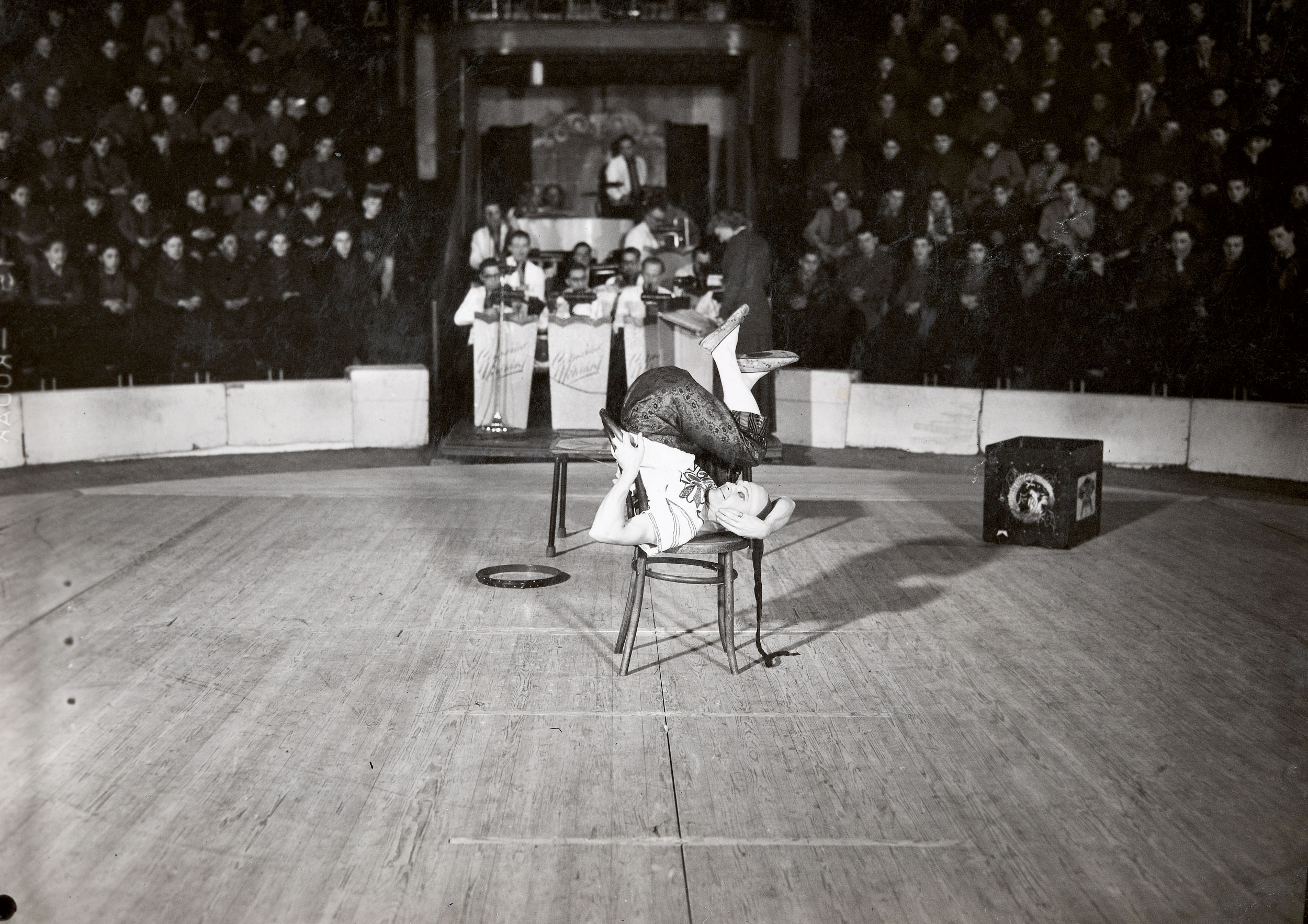

Au XIXe siècle, les numéros des «disloqués» consistent en des pantomimes animalières, interprétées majoritairement par des hommes, perçus comme des quasi-phénomènes. Dans les années 1920, le terme de « contorsionniste » se diffuse: il suppose une gestualité plus active et plus athlétique que celle des «désarticulés».

Les numéros de portés se multiplient, en duo, en trio, parfois en groupe. Au milieu du XXe siècle, la contorsion se féminise, se dénude et s’érotise, signe d’une mutation anthropologique plus vaste : le sexe faible se transforme en sexe souple. Avec la libération des mœurs, la souplesse suscite un intérêt esthétique, commercial et social. Les contorsionnistes se frayent une place sur les scènes institutionnelles, dans les publicités, les défilés de mode, les émissions télévisées et les réseaux sociaux. Le modèle de la performance à outrance est critiqué au profit d’un désir de durer et de faire évoluer son art en préservant son corps, mais aussi d’une diffusion de la «souplesse pour tous».

En jouant de leurs articulations, les contorsionnistes mettent en déroute nos usages sociaux et nos repères posturaux.

Trône-t-elle là comme une statue aux lignes baroques et dynamiques ? Parcourt-elle l’allée du jardin d’une marche curieuse, qui n’appartient qu’à elle, en pont ambulant et souplesses arrière, les yeux fermés comme une somnambule ? Ou tente-t-elle d’atteindre le ciel en y posant le pied, prête à léviter ? La photo de Lise Pauton prise par Acey Harper dans le jardin du Luxembourg contient en germe les nombreuses migrations que la contorsion a connues en deux siècles d’évolution. Exhibée dans les baraques foraines, les cirques et les cafés-concerts comme geste-phénomène, elle a conquis la grâce, captivé les photographes d’art et de mode, et s’est déplacée sur les scènes, dans les paysages et sur les réseaux sociaux. Art reptatoire, à la fois spectaculaire et embusqué, jamais exactement là où l’attend. À regarder de plus près cette photographie, on est happé par la correspondance secrète entre le corps et son environnement : la chevelure coule au sol et semble s’y planter ; elle s’accorde avec les troncs élancés et les feuillages emmêlés. L’être humain est au cœur de l’image, mais pas au centre de l’univers. L’homme de Vitruve s’y est mué en femme et a perdu une jambe au passage. C’est une invitation à changer d’angle de vue. Si l’on s’amuse à contempler la photo à l’envers, on saisit au vol un corps suspendu, prêt à sauter dans le vide, et qui s’abandonne au vertige, dans un équilibre précaire entre introspection et perception. Une personne qui aurait inventé sa façon de méditer bien à elle, et qui ne se pose pas la question du regard des passants. Elle ne cherche l’attention de personne, dans cette performance qui s’affirme comme une nécessité intérieure et une prise de contact, par le geste et sans la vue, avec l’extérieur. Les spectateurs, elle s’en balance. Seul un pigeon assiste à la scène.

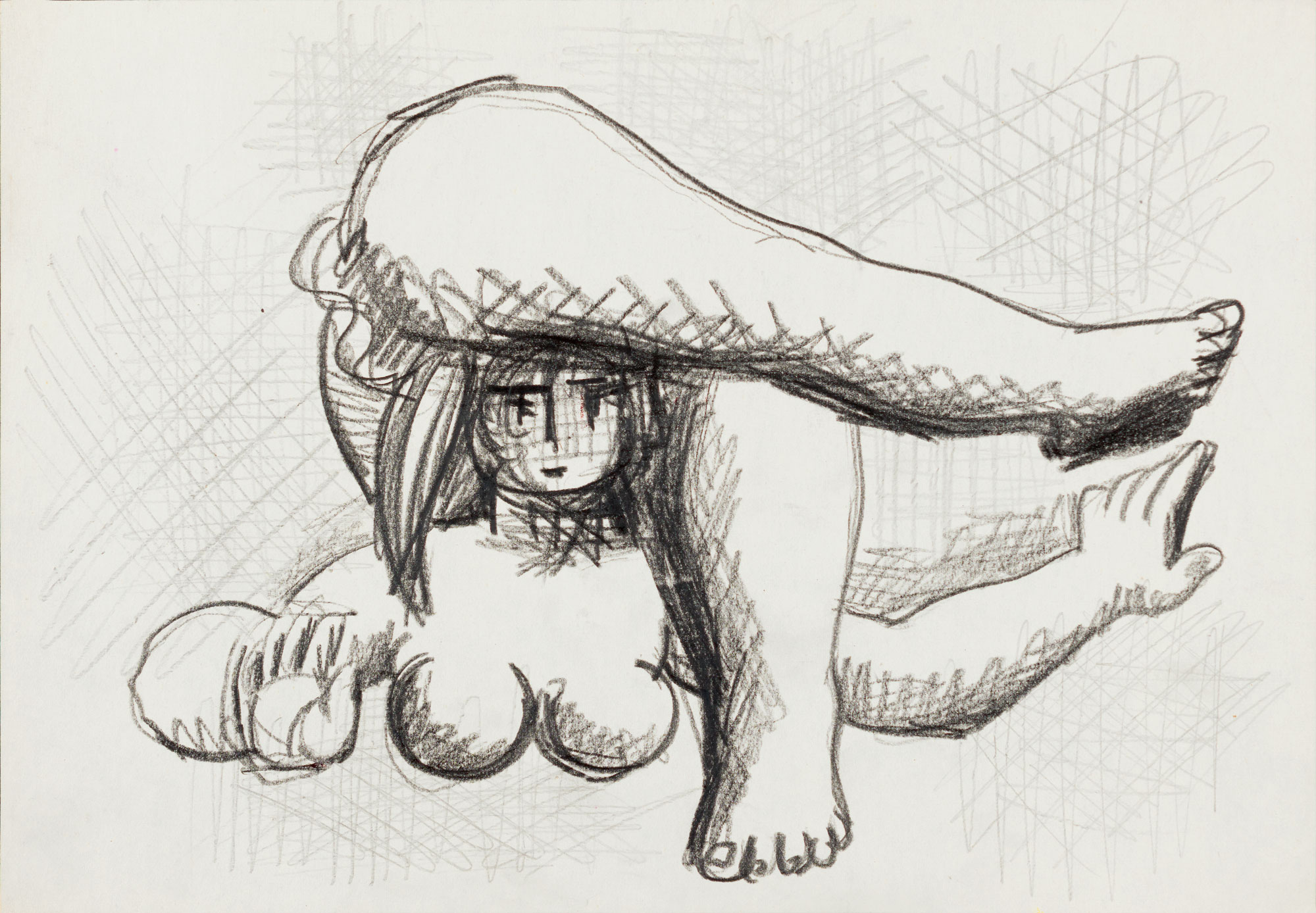

Parce qu’elle déjoue les habitudes posturales, la contorsion s’affirme comme un art du renversement des perspectives du corps usuel – comme un art du montage aussi : rapprochement incongru de certains membres éloignés (tête/fesses, pied/tête), escamotage de parties de corps selon l’angle choisi. Elle procède à une carnavalisation du haut et du bas, du devant et du derrière, mais aussi à une conversion du bipédique en quadrupédique, voire en tentaculaire, et plus généralement, à un dérèglement de tous les sens usuellement conférés au corps. En principe, dans toutes les sociétés humaines, les jambes sont faites pour se déplacer, les bras pour porter et agir, la tête pour penser et parler. La verticalité structure le squelette. Ce sont ces usages du corps que la contorsion s’applique et s’amuse à démonter méthodiquement, créant des complicités surprenantes avec les animaux, les éléments, les objets, les minéraux, les végétaux.

Dans la première moitié du XXe siècle, la modernité théâtrale et chorégraphique est venue de grands réformateurs qui ont déplacé les fondements du corps expressif. Cela a été le cas du mime corporel d’Étienne Decroux qui a instauré la « primauté du tronc » sur les mains et le visage, anciens points de focale de la pantomime. Dans la danse contemporaine, de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui, une redistribution des zones de l’expressivité s’opère aussi : Isadora Duncan explore, pieds nus, ses appuis dans le sol ; Martha Graham invente une mobilité du dos à rebours de la colonne droite des ballerines par des états respiratoires de release et contraction[1] ; la tête, quant à elle, « n’est plus le siège impérial et immuable du regard comme du sens, et de la profération du langage », mais elle peut aussi bien « devenir corps, assumant dans une danse de grimace ou de mimique l’ensemble du projet chorégraphique »,[2] comme chez Valeska Gert. La contorsion a aussi eu ses artistes, qui se sont appliqués à produire des mouvements inédits et des silhouettes inouïes. Moins célèbres, peu loquaces, ils sont presque tous tombés dans l’oubli, et aucun d’eux n’a fait école. La particularité de cet art de la souplesse extrême est qu’il ne s’est pas structuré ou imposé en Occident comme une « discipline » (bien qu’il réclame une très forte autodiscipline), mais comme un choix individuel et un chemin buissonnier. Chaque artiste s’est retrouvé à s’inventer un corps, à partir de ses qualités propres, de son obstination au travail et de quelques figures qu’il ou elle s’appropriait. Il y a, dans la contorsion, une façon de se démarquer du lot, une dimension solitaire, voire individualiste, qui suscite l’enthousiasme autant que la proscription. Roland Topor évoque en ces termes les réactions du public :

Ces spectateurs hallucinés de voir surgir un cul sur une tête, dont les yeux s’exorbitent devant l’apparition d’un entre-jambes distendu à deux

doigts d’une bouche, d’un nez frôlant un derrière, ont un sursaut moral

et soliloquent ainsi : « Où est le beau ? Le transcendant ? La conquête ? Nous comprenons fort bien la victoire d’un être humain sur la peur, sur

la pesanteur, sur l’animal, et même sur le public. Mais la victoire de l’animal sur l’être divin, sacré ? Peut-on appeler victoire le fait de respirer son cul ? De sucer son gros orteil par-dessus l’épaule ? De flairer la plante de ses propres pieds ? »Eh bien oui, Messeigneurs, parce que le corps devient la pensée. La hiérarchie officielle des valeurs corporelles devrait être entièrement revue et corrigée. La cheville vaut le cou, la clavicule le sexe, le front

n’a pas moins de noblesse lorsqu’il se trouve ramené à la hauteur des hanches.Humble travail que celui-là, qui consiste heure après heure, jour après jour, année après année, à dompter la machine humaine, débarrassée de sa charge sociale, pour lui faire gagner des attitudes inattendues, dépourvues de valeur ajoutée, donc des positions gratuites, exemplaires.[3]

Au renversement de perspectives intrinsèque à la contorsion, se sont ajoutés depuis les années 1850 des retournements historiques assez frappants, aussi bien en termes de considération sociale, que de conception de spectacles, ou de culture de genre. Ce sont ces (r)évolutions que retrace cet ouvrage. La dislocation du XIXe siècle, qui rapprochait les « désarticulés » des phénomènes, a cédé le pas au milieu du XXe siècle à la contorsion gymnastique hyperperformante, modèle aujourd’hui critiqué au profit d’un désir de durer et de faire évoluer son art en préservant son corps. En parallèle, l’apparence des contorsionnistes ainsi que le fil dramaturgique de leurs numéros évoluent. Au XIXe siècle, l’animalité prime : le corps entre en piste déguisé en singe, en crocodile, en serpent, en grenouille. Au tournant du XXe siècle, il adopte le collant léotard, puis se dénude dans l’entre-deux-guerres, du moins partiellement, pour mieux révéler les lignes et les spirales. Bien qu’encore marginale dans le cirque contemporain, la contorsion traverse tous les mélanges disciplinaires de son temps : introduction de la parole théâtrale, mouvement dansé, dramaturgie de la lenteur méditative. Elle s’immisce dans les brochures de mode et les galeries d’art. Enfin, cet art des métamorphoses corporelles reflète et accompagne l’évolution des valeurs attachées aux genres masculin et féminin dans la société. Au XIXe siècle, les disloqués les plus célèbres sont des hommes (Eduard Klischnigg et Hermann Buettner dit Marinelli). Vers 1900, des articles et des photos sur les femmes désarticulées commencent à circuler dans la presse. Les numéros s’érotisent dans les années 1920 et 1930. À partir des années 1960, la profession se féminise nettement. Aujourd’hui, force est de constater que les femmes constituent l’écrasante majorité des contorsionnistes. Avec l’avènement du queer, du voguing, des danses urbaines et de la pole dance, certains hommes réinvestissent les territoires de la souplesse, bien que le grand public continue d’associer souplesse et féminité.

À lire cette triple évolution dessinée à grands traits, on pourrait s’imaginer que la contorsion a connu une transformation radicale et linéaire, ce qui n’est pas tout à fait le cas. Les topoï, voire les clichés du passé persistent : évocation du monde animal, résurgences de postures diaboliques, jeux avec le démembrement… Le corps des contorsionnistes charrie des archétypes autant que des obsessions du présent. L’art de la souplesse extrême porte une grande ambivalence : il continue d’effrayer autant qu’il fascine ; le sulfureux et le sacré, la violence et la grâce s’y côtoient. Il est perçu à la fois comme traumatisé et résilient. L’histoire de la contorsion, comme celle d’autres pratiques corporelles performatives, est en réalité double, à la fois linéaire et cyclique. D’un côté, il y a une évolution notable des modes de transmission, ainsi que des dramaturgies du corps en souplesse. De l’autre, chaque génération voit l’éternel retour des mêmes figures et des mêmes métaphores, sur le mode de la transmission orale. Combien d’hommes et de femmes « serpents » peuplent encore les émissions de télévision du style Incroyable talent ? Combien de numéros avec craquements d’os circulent sur internet ? Même exceptionnelles, les capacités d’un corps vertébré ne sont pas extensibles à l’infini. L’imagination des spectateurs et des commentateurs non plus.

La pauvreté des sources historiques sur l’art de la contorsion a sans doute un lien avec la rémanence des images qu’elle convoque. Une histoire qui s’ignore tend à se répéter. Il faut avoir eu un père pour le tuer. Les artistes qui ont le sentiment d’avoir tout à inventer ou à réinventer – et les contorsionnistes, nombreux à être autodidactes, sont de ceux-là – ne peuvent pas toujours se positionner par rapport à ce qui les a précédés. Les sources occidentales sur l’art de la contorsion sont rares, partielles et partiales : les plus récentes consistent en des recueils de photographies,[4] les plus anciennes sont des chapitres d’ouvrages datant de la fin du XIXe siècle.[5] Il s’agit pourtant d’une pratique millénaire, présente sur tous les continents, qui date de bien avant le cirque occidental moderne, né au XVIIIe siècle. En témoignent des statuettes précolombiennes ou étrusques, des vases antiques grecs ou égyptiens, des peintures chinoises. Les postures de la souplesse extrême n’ont néanmoins pas eu les mêmes connotations selon les cultures et les périodes où elles sont apparues. D’où la nécessité de les mettre en contexte. J’ai fait le choix de m’attacher exclusivement à la contorsion occidentale, à partir du XIXe siècle. Bien que l’influence de la contorsion asiatique soit évoquée dans ces pages, les contorsionnistes chinois·e·s et mongol·e·s n’y sont pas répertorié·e·s. Ils (et surtout elles, car les photos actuelles ne montrent que des femmes, même si les articles de presse du début du XXe siècle mentionnent des hommes disloqués parmi les Chinois en tournée) constituent d’indéniables modèles pour les artistes européen·ne·s, dans une époque où la mondialisation a été effective dans le domaine des arts comme dans celui de la politique et de l’économie : tournées sur les scènes de music-hall européennes dès la fin de siècle, enjeux identitaires renforcés avec la Guerre froide, développement du tourisme, échanges de savoirs et de pratiques à partir des années 1980, circulation de vidéos à l’ère du net. Mais les méthodes d’entraînement et les critères artistiques en Chine et en Mongolie diffèrent trop de ceux des sociétés occidentales pour justifier une approche globale, qui manquerait les spécificités culturelles. De plus, des recherches existent, ou sont en cours, sur l’Asie, considérée comme le berceau de la contorsion, et où un savoir-faire séculaire s’est institutionnalisé.[6] Sur la contorsion en Afrique ou en Amérique latine, en revanche, la documentation fiable en anglais ou en français est si rudimentaire qu’il a été impossible de penser les influences, pourtant avérées, car les artistes circulent d’un continent à l’autre.

Quelques remarques préalables sont sans doute nécessaires pour qu’on ne se méprenne pas sur les intentions de cet essai. L’approche adoptée ici n’est pas encyclopédique mais anthropologique. Il s’agit de saisir, à travers l’analyse de cet art hors-norme qu’est la contorsion, les contradictions à l’œuvre dans la conception de la corporéité en Occident à l’époque contemporaine. Par, à travers, dans les jeux de souplesse, le corps a été (et est encore) tout à tour dénigré, exalté et investi comme lieu d’expérience. Mon postulat est de mettre en regard la contorsion comme art de la souplesse extrême et la contorsion comme geste sensible, en général connoté négativement (synonyme de maladroit, excessif, alambiqué), tel que n’importe quel être humain pourrait s’y livrer sous l’emprise d’une émotion forte ou face au regard d’autrui. Enfin, la contorsion est ici pensée en tant qu’art, et les contorsionnistes comme des artistes dont les potentialités expressives sont décuplées par leur souplesse, pas comme des athlètes dont il serait pertinent de comparer (encore moins d’évaluer) les capacités. La dimension virtuose est intrinsèque à toute pratique acrobatique, et elle arrache souvent des cris de surprise aux spectateurs. Bien qu’on puisse l’insérer dans le cadre de jeux de compétition (GRS, voguing, etc.), la contorsion sera traitée comme relevant à la fois du jeu de masque et du jeu de vertige.[7] L’objectif n’est pas de chercher celui ou celle qui a fait « de plus en plus fort, comme chez Nicolet » ou qui mériterait de figurer dans le Livre Guinness des records. Documenter cet art réclamait une méthode plurielle. La quête des sources historiques a parfois tourné au jeu de pistes. Il a fallu rassembler toutes celles, éparses, qui figuraient dans des collections classées (CNAC, MUCEM, collection Burns M. Kattenberg de Harvard Unversity, etc.) ou dans des mémoires universitaires. J’ai aussi fait des démarches plus hasardeuses, et néanmoins fructueuses : acheter des cartes postales et des articles de journaux centenaires ; contacter l’un des descendants de Marinelli aux États-Unis, trouvé par hasard sur un blog ; avoir accès, grâce au chercheur Karl Toepfer, à quelques documents d’archives légués par le contorsionniste Walter Sangree, etc. L’autre versant de la documentation, plus anthropologique, a consisté à recueillir la parole des contorsionnistes. Quinze personnes m’ont accordé un entretien. Parmi eux figuraient treize contorsionnistes (je les cite dans l’ordre où je les ai rencontrés : Lise Pauton, Angela Laurier, Élodie Guézou, Claire Joubert, Élodie Chan, Adalberto Fernandez Torres, Macarena Gonzalez Neuman, Katrin Wolf, Nina Van Der Pyl, Pierre-Antoine Dussouillez, Marianne Chargois, Ericka Maury-Lascoux, Yaqin Deng), la metteuse en scène Alice Laloy (pour son projet autour de Pinocchio(s) en Mongolie en 2017), et le médecin-réadaptateur Michel Ritz, qui a examiné et suivi plus de vingt contorsionnistes depuis 2006. Outre ces entretiens, qui m’ont permis d’entendre des artistes souvent laconiques sur leur apprentissage, leurs échauffements, leur processus de création, j’ai fait des séances d’observations et de rencontres.[8]

Les cinq chapitres de cet ouvrage sont autant de facettes de la contorsion, autant de façons d’approcher cet art des métamorphoses. L’étude des mots (contorsion, dislocation, désarticulation, désossement) et de leurs usages en français et en anglais permet de saisir l’évolution du regard sur la souplesse, ses connotations persistantes ou changeantes. Le long chapitre historique s’attache à penser les pratiques artistiques de la souplesse dans leur époque et en relation avec elle. Quant à la typologie des figures (souplesses arrière, souplesses avant, dislocations des membres, torsions de colonne, écarts), elle souligne combien, selon le contexte social ou dramaturgique, selon l’angle de vue adopté, la perception d’une posture peut varier. Le quatrième chapitre est consacré aux projections fantasmatiques récurrentes que suscite la contorsion. Enfin, dans la dernière partie, les paroles d’artistes contemporains sont convoquées pour témoigner de l’expérience vécue tout le long d’une vie de contorsion, et de la façon dont cet art engage un mode de vie. Paradoxalement, la « petite » histoire de la contorsion (dans le sens d’une histoire du corps par ses pratiques marginales et ses capacités atypiques) croise bien souvent la grande histoire du corps, ses obsessions, ses contradictions et ses inquiétudes.

[1] Martha Graham, Mémoire de la danse, traduction et commentaires de Christine Le Bœuf, Arles, Actes Sud, 1992 [édition américaine originale 1991], p. 301.

[2] Laurence Louppe, Poétique de la danse contemporaine, deuxième édition complétée, Bruxelles, Contredanse, 2000, p. 65-66.

[3] Roland Topor (textes) et Patrice Bouvier (photographies), Les Contorsionnistes, Paris, Éditions du collectionneur, 1993, p. 8-9.

[4] Michel Louis, Contortionists, Allemagne, Europa Verlag, [sd, photos des années 1970] ; Michel Louis, Contortionists, vol V, Cauvigny, Éditions Michel Poignant, 1983. Roland Topor (textes), Patrice Bouvier (photographies), op. cit.

[5] Georges Strehly, (textes et dessins par), L’Acrobatie et les acrobates, Paris, S. Zlatin, 1977 [1881] ; Guyot-Daubès, Curiosités physiologiques : les hommes-phénomènes – force – agilité – adresse : hercules, coureurs, sauteurs, nageurs, plongeurs, gymnastes, équilibristes, disloqués, jongleurs, avaleurs de sabres, tireurs, avec 62 gravures et 2 planches hors-texte, Paris, Masson, 1885.

[6] Lire Mariam Ala-Rashi, The Art of Contortionism: an Introduction to and of Chinese Contortionism in a Historical, Political and Social Context, Department of Dance, Great-Britain, Amazon, 2018.

[7] Je fais allusion ici à trois des quatre catégories de jeu établies par Roger Caillois, à savoir les jeux de masque, de vertige, de hasard et de compétition. Roger Caillois, Les Jeux et les hommes : le masque et le vertige, Paris, Gallimard, 1967 [1re ed. 1958].

[8] Parmi ces rencontres figure la table ronde au tapis « Je plie et ne romps pas », organisée le 21 mars 2019, au Prato, à Lille, avec Angela Laurier, Adalberto Fernandez Torres, Lise Pauton, Michel Ritz et Gilles Defacque : https://www.youtube.com/watch?v=VXmd9YVAw6Y

Abonnement

L’abonnement annuel constitue le soutien essentiel aux activités éditoriales de la Société d’Histoire du Théâtre et à leur pérennité. Il inclut les envois papier, l’accès aux versions numériques et à nos archives.