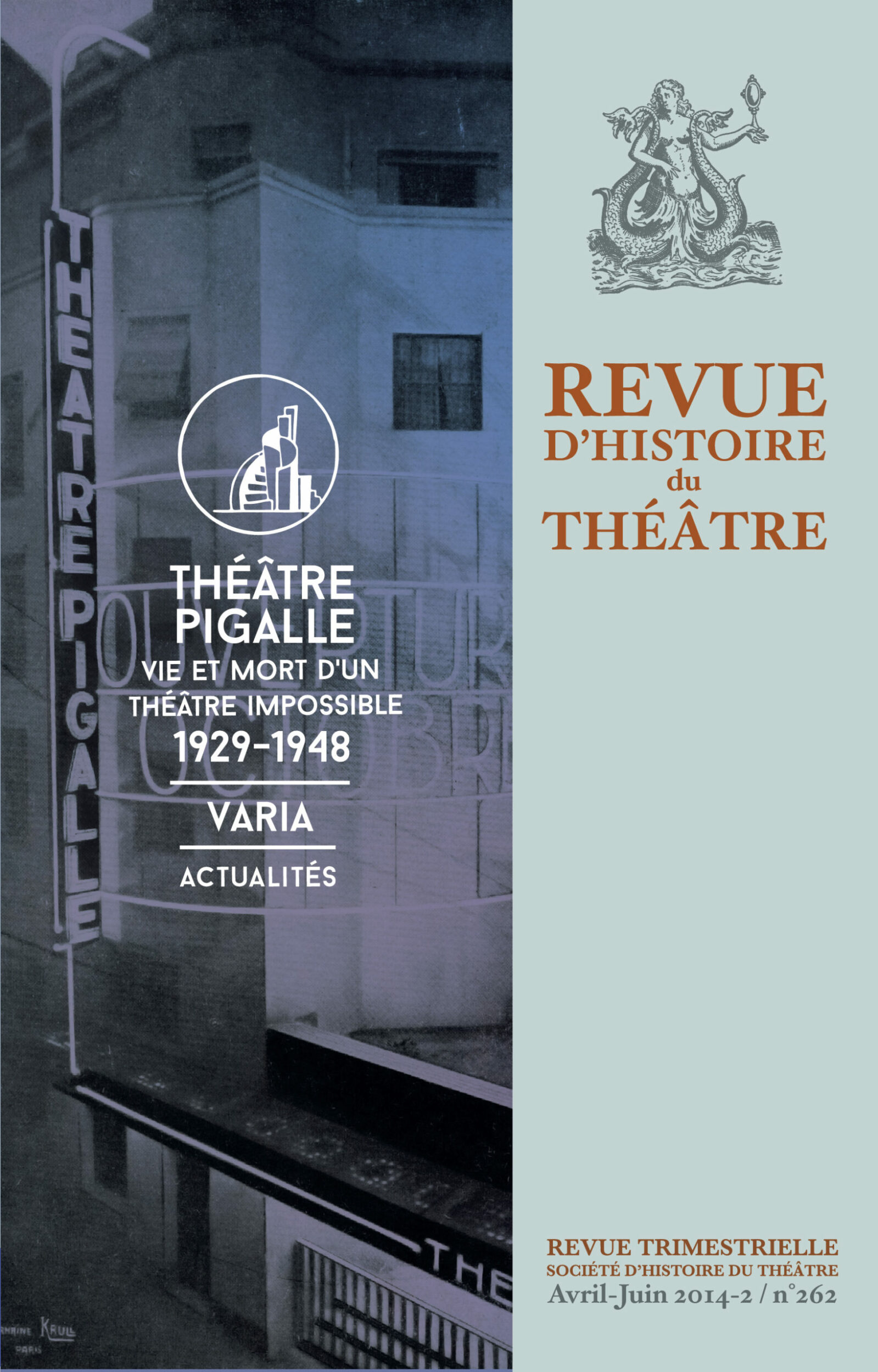

Revue d’Histoire du Théâtre • N°262 T2 2014

Comptes rendus RHT#262

Par Odette Aslan, Marie-Françoise Christout, Michèle Sajous D’Oria

Résumé

Comptes rendus des ouvrages suivants :

Michel Faul, Les tribulations de Nicolas-Médard Audinot, fondateur du théâtre de l’Ambigu-Comique, préface de Patrik Taïeb, Lyon, Symétrie, 2013

Par Odette Aslan

Jacques Copeau-Louis Jouvet, Correspondance 1911-1949, Éd. établie, présentée et annotée par Olivier Rony, Paris, Gallimard, « Les cahiers de la nrf », octobre 2013

Par Marie-Françoise Christout

L’appareil scénique dans les spectacles de l’antiquité, Brigitte Le Guen et Silvia Milanezi (dir.), PUV, coll. Théâtres du monde, octobre 2013

Par Odette Aslan

Elena Tamburini, Gian Lorenzo Bernini e il teatro dell’Arte, Le Lettere, Firenze, janvier 2014

Par Michèle Sajous D’Oria

Texte

Michel Faul, Les tribulations de Nicolas-Médard Audinot, fondateur du théâtre de l’Ambigu-Comique, préface de Patrik Taïeb, Lyon, Symétrie, 2013

| par Odette Aslan

La vie aventureuse et la carrière théâtrale de Nicolas-Médard Audinot (1732-1801) avaient, au fil des ans, donné lieu à des publications et notices diverses. La singularité de l’ouvrage de Michel Faul – auteur de plusieurs ouvrages de musicologie – est d’avoir croisé de multiples sources sur un personnage complexe, difficilement saisissable (les témoignages de ses contemporains sont souvent contradictoires) et d’avoir suivi en même temps, dans le contexte historique d’avant, pendant et après la Révolution, l’état du théâtre et les péripéties de la rivalité, pour ne pas dire la guerre, entre les théâtres nationaux et les théâtres privés de l’époque. Car ce personnage talentueux autant qu’ambitieux, plein d’entregent et de rouerie, dut se débattre contre une législation des spectacles résolument hostile au genre qu’il avait choisi. Ses inventions au théâtre de la foire, sa réussite auprès d’un public de plus en plus nombreux déclenchèrent la jalousie féroce des théâtres officiels qui perdaient autant de spectateurs tandis que lui, faisait de brillantes recettes, avait acquis la réputation de faire de meilleurs spectacles, d’avoir une salle plus confortable (n’avait-il pas même installé un ventilateur ?) et remportait les suffrages du public. Suprématie d’un théâtre de la foire, sis plus tard au boulevard, sur la Comédie-Française, les Comédiens Italiens, l’Opéra qui se réservaient des exclusivités et taxaient de lourdes amendes toute infraction. La juxtaposition constante des interdictions et décrets contre la foire, du maintien des privilèges pour les autres, montre au jour le jour les embûches qu’Audinot dut surmonter.

Parti de rien, ce jeune paysan venu à la conquête de Paris fut acteur, marionnettiste, auteur, compositeur, animateur de troupes et directeur de théâtres. Sa notoriété fut considérable en tant qu’artiste mais son comportement en tant qu’homme fut souvent répréhensible. Le titre de Michel Faul (Les tribulations) indique bien que son parcours fut sinueux ; outre ses revers de fortune donnant lieu à de multiples procès à son instigation, il eut maille à partir avec la justice en raison de ses amours scandaleuses, de ses fausses déclarations à l’état-civil, de ses violences conjugales si l’on en croit une de ses épouses.

À la faveur du texte princeps et d’abondantes notes, on mesure l’étendue de la documentation compulsée. Une sélection de références bibliographiques recense déjà une centaine d’ouvrages (almanachs, annales, biographies, Mémoires, répertoires, dictionnaires) allant de la correspondance de Grimm avec Diderot aux critiques de Louis-Sébastien Mercier, ou de l’histoire des quartiers de Paris à celle des théâtres de la foire ou aux Nuits ou autres écrits de Restif de la Bretonne. Michel Faul utilise aussi bien les sérieux documents des archives nationales ou des rapports de police, que les anecdotes et potins de coulisses dont il s’interroge sur la véracité. Il en résulte un portrait brisé, Michel Faul n’occultant ni les lacunes documentaires ni les contradictions. Finalement, le personnage est plein de zones d’ombre. Qui était-il vraiment ?

D’un père chantre, il apprend tôt la musique et le violon ; il devient acteur, il est même engagé à Paris au Théâtre des Italiens. Plus ou moins remercié, il dénonce leurs ridicules avec sa première troupe, les Comédiens de bois, qu’il a installée dans une baraque de la foire Saint-Germain : des marionnettes qu’il remplacera plus tard par de jeunes enfants, puis des adolescents, puis des acteurs. Ses spectacles sont très prisés, plagiés, censurés, menacés d’interdiction, il tient bon ; il échappe même à la législation parisienne en s’installant momentanément au Bois de Boulogne, où il joue Le Barbier de Séville mis en musique par Paisiello et des opéras-comiques. Son exploitation de l’actualité, sa façon de faire revivre des faits-divers, ses parodies entretiennent la curiosité. Alors que seuls des montreurs de marionnettes ou d’animaux savants, des danseurs de corde sont tolérés à la foire où l’on ne doit ni chanter ni parler, Audinot s’est toujours ingénié à présenter des comédies avec musique, paroles et danses, de grandes pantomimes historiques, puis des féeries à grand spectacle. On le considère comme le précurseur du mélodrame, au sens du XVIIIe siècle (drame avec paroles et musiques intervenant séparément). Par la suite, il devra, devant l’affluence de spectateurs enthousiastes, s’installer boulevard du Temple où il fondera le Théâtre de l’Ambigu-Comique. Il se retire en 1795, après une existence fertile en réussites, revers de fortune, condamnations, rebondissements, et une carrière étonnante.

Cette monographie d’un personnage hors norme a le mérite de retracer en même temps les mœurs et la vie théâtrale parisienne au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Jacques Copeau-Louis Jouvet, Correspondance 1911-1949, Éd. établie, présentée et annotée par Olivier Rony, Paris, Gallimard, « Les cahiers de la nrf », octobre 2013

| par Marie-Françoise Christout

Maintes fois évoquée ou partiellement citée notamment dans les incontournables Registres du Vieux-Colombier, la fascinante correspondance de Jacques Copeau et Louis Jouvet vient enfin opportunément d’être publiée par Gallimard dans la collection des « cahiers de la nrf » dont Jacques Copeau fut l’un des pères fondateurs. Ainsi constitue-t-elle sans nul doute le plus brillant et précieux fleuron de la discrète commémoration du centenaire de l’inauguration le 22 octobre 1913 du mythique Théâtre du Vieux–Colombier. Si souvent déplorée, cette longue attente après la publication par Gallimard des importantes correspondances de Copeau avec Roger Martin du Gard puis Gide, a peut-être été le gage de la référentielle édition critique établie avec scrupuleuse rigueur et subtile empathie par Olivier Rony. Spécialiste de Jules Romains qui fut ami, auteur et collaborateur de Copeau puis de Jouvet, bon connaisseur du roman et du théâtre en France des années vingt et trente, celui-ci était d’emblée prédisposé à percevoir les incidences de ce milieu intellectuel si particulier et du climat tourmenté dans lesquels se poursuit cette fervente amitié née à l’aube de la première guerre mondiale et seulement brisée par la mort au lendemain de la seconde.

D’emblée la lucide et fine Introduction d’Olivier Rony donne le ton : « Retrouver Jacques Copeau et Louis Jouvet, dit-il, c’est tenter de comprendre, à travers leurs lettres, une certaine image de l’amitié, d’une amitié vouée pour l’essentiel au théâtre, au compagnonnage des coulisses, des loges, du plateau, à cette vie exclusive, égoïste, passionnée et qui les a si souvent enflammés, soutenus, épuisés parfois, pendant plus de quarante années. » Entre Copeau, « bien cher patron » doté d’une autorité prestigieuse, d’un charisme rayonnant, d’un irrésistible pouvoir de séduction et son « grand Louis », cadet de neuf ans, disciple ébloui qui s’émancipera douloureusement en 1921, se sont vite établies des relations filiales que parachève le

parallélisme de leurs unions conjugales triplement fécondes avec deux jeunes Danoises, respectivement Agnès Thomsen et Else Colin, amies indéfectibles. Retrouvant le 25 octobre 1915 « avec une grande et profonde joie » Jouvet enfin permissionnaire après la cruelle bataille de la Somme, Copeau note ainsi dans son Journal : « À la manière dont il me serre dans ses grands bras (…), je sens que désormais il m’est attaché de tout son être et qu’il comprendra tout ce que je lui dirai, tout ce que je lui demanderai ». Tout au long de leur parcours créatif, progressivement de plus en plus individuel, perdureront les liens viscéraux tôt noués entre ces personnalités complémentaires. En mai 1916, Jouvet écrit : « Je sais de quelles façons les idées vous viennent, comment il faut même les susciter, quelle délicatesse elles demandent parfois pour fleurir, quelle ténacité, quelle patience (…). Je serai le meilleur jardinier. » Visionnaire, orateur fulgurant, en prise avec les initiatives contemporaines de Craig, Appia, Jaques-Dalcroze, Stanislavsky, Duncan… Copeau trouve en Jouvet non seulement le chercheur vorace dont il réfrène l’inextinguible soif d’érudition, mais le partenaire spirituel, l’artisan ingénieux qui réussit à réaliser ses intuitions, leur rêve commun, notamment les dispositifs scéniques du Vieux-Colombier et leur habile exploitation, le régisseur méticuleux et vite le grand comédien.

Pour le lecteur averti ou le simple curieux, il est en fait plusieurs manières d’apprécier ces trois cent dix-neuf lettres auxquelles les quatre annexes et surtout le référentiel corpus de notes apporte un opportun et fort précieux éclairage. Souvent écrites à la hâte, dans des conditions matérielles précaires, mais toujours dans un style limpide parfois pittoresque, humoristique, chaleureux, elles témoignent des recherches simultanément poursuivies sur l‘architecture scénique, la comédie improvisée, la farce, le jeu plastique, le répertoire… Prolixes ou pragmatiques, certaines sont empreintes, particulièrement durant les sombres années 14-17, d’une bouleversante sincérité. Alliant verve caustique et tendre humanisme, l’infirmier campe le décor, misérable pharmacie de campagne ambulante au gré d’incessants bombardements, où le comédien régisseur entre des croquis de plantation, de cubes, des lectures de Saint Augustin, François de Sales, Gozzi … et toujours Molière, poursuit avec son « vieux patron », alors à l’apogée de sa dynamique trentaine, une intense quête théâtrale. À notre vif regret, ce suggestif dialogue surpris au vol s’interrompt lors de la réunion des correspondants à Paris, New York ou au Limon. Selon leurs affinités, les uns sélectionneront particulièrement en cette année de commémoration 14-18 l’évocation si suggestive du front par sa sordide humanité, ou celle des complexités administratives et techniques de la tournée du Vieux-Colombier aux États-Unis, l’épuisant travail tant sur le plan prospectif que technique si bien relaté dans America, Registre IV du Vieux-Colombier (Gallimard, 1984). Les autres s’attacheront à l’analyse des relations caractérielles, affectives de ces deux tempéraments, leur ardente curiosité, leur soif spirituelle. Ils découvriront l’exemple d’une compagnie dramatique éphémère muée en indissoluble et parfois turbulente famille d’élection dominée par la personnalité de Charles Dullin, Suzanne Bing puis Valentine Tessier, Romain Bouquet… Ils privilégieront l‘élaboration complexe d’une esthétique théâtrale, d’une école à vocation novatrice qui n’ont cessé d’exercer une influence internationale jusqu’au XXIe siècle.

Au fil de ces lettres concises ou prolixes, émouvantes ou réticentes, toujours pudiques, se révèlent non seulement les aléas d’une exceptionnelle rencontre humaine, mais aussi les chemins d’une aventure théâtrale exemplaire en constante gestation. Entre le patron au charisme irrésistible et le disciple dont le dévouement, l’humilité filiale ne peuvent au terme d’incompréhensions mutuelles occulter la personnalité, l’autorité croissante, les liens profonds ne seront jamais rompus. Dans sa Préface à l’édition de la Mise en scène des Fourberies de Scapin (Le Seuil, 1951) opportunément republiée ici en annexe IV, Louis Jouvet déclare à propos du portrait que Copeau fait de Molière dans l’Impromptu de Versailles : « Je l’ai relu avec plaisir, avec émotion, attendri et amusé à la fois. En vérité, c’est lui-même qui s’y est peint ». Copeau et Jouvet n’ont cessé de chérir Molière. Comment ne pas conclure avec Olivier Rony cette correspondance si singulière en les imaginant « réunis avec Molière et poursuivant sous son regard complice, leur dialogue terrestre où il a tant compté ? ».

L’appareil scénique dans les spectacles de l’antiquité, Brigitte Le Guen et Silvia Milanezi (dir.), PUV, coll. Théâtres du monde, octobre 2013

| par Odette Aslan

Qui n’a rêvé d’imaginer visuellement le déroulement d’un spectacle dans la Grèce du Ve siècle avant J.-C. ? Les histoires du théâtre s’attachent plutôt à ce qui nous reste des textes écrits ou des masques, mais sont bien lacunaires et parfois peu fiables dans leur esquisse du matériel des représentations. Aussi sait-on gré aux chercheurs qui poursuivent une quête plus approfondie et tentent de nous rendre compte de plus en plus précisément des éléments concrets qui aidaient les acteurs à interpréter leur personnage sur la scène, et de leur symbolique qui permettait à la pièce d’être comprise des spectateurs d’alors.

Spécialistes du théâtre grec, Brigitte Le Guen et Silvia Milanezi, professeurs l’une à l’Université Paris 8, l’autre à celle de Paris-est Créteil, éditent en français les Actes d’une Journée d’étude internationale organisée à l’Université de Nantes en 2010. Elles y ont joint celle consacrée à la pantomime lors d’un congrès international de 2010 à Paris. Les contributeurs enseignent à Montpellier, Nanterre, Durham, Ferrare, Gênes, Perth, Toronto.

Dans la Grèce ancienne, « l’appareil scénique » incluait les éléments de décors (tables, chaises, portes) et les machines, les objets praticables, mais aussi les masques et les vêtements, le tout obéissant sans doute à des règles strictes. Tout était signifiant, tout racontait une histoire. Outre les indications incluses dans les textes dramatiques, les chercheurs ont fait appel à diverses sources : papyrus, inscriptions sur des stèles funéraires, reliefs votifs, mosaïques, vases représentant des scènes dramatiques, monnaies, sceaux, terres cuites figurant des acteurs, masques. Ils ont eu recours à la philologie, l’épigraphie, l’archéologie, ainsi qu’à la sémiotique et la socio-linguistique. Les communications concernent l’analyse des objets, la typologie des masques, les machines dans les spectacles comiques, le masque d’Astyanax et le livret de pantomime, les papyrus ; puis le vêtement-piège et les Atrides, les accessoires dans deux œuvres de Platon et d’Euripide, mais aussi le rapport entre la Palliata de Plaute et l’Onomastikon de Pollux, la topologie des pièces de Plaute.

Tandis que la simple évocation d’une épée dans le texte indiquait qu’il s’agissait d’une tragédie et faisait appel à l’imagination du spectateur en suggérant l’objet, les contributeurs ont observé que dans les comédies, les objets, plus nombreux, créaient des relations spatiales et définissaient un personnage. Ils ont cherché le rapport entre le visible et l’invisible, esquissé une comparaison avec le nô, se sont interrogés sur le fonctionnement de chaque élément. Ils se sont demandé à quelle époque apparurent les masques et s’ils correspondaient ou non à un personnage-type. Le seul nom d’Astyanax gravé au front d’une sculpture a été source de perplexité : était-ce le nom d’un masque, d’un danseur, d’un rôle ? Et l’on a la surprise de voir cité un spectacle de Grotowski[1] de 1959 où l’ange Heurtebise censé voler était représenté par un acteur suspendu au châssis d’une fenêtre, en préambule à un exposé sur les machines grecques transportant dans les airs les « héros » suspendus à des crochets. De brèves indications ont été glanées dans les textes dramatiques, quelques témoignages d’époque, et des représentations picturales[2] reproduisant des statuettes de terre cuite ou des masques de visage stylisés ont permis d’observer la gestuelle des acteurs ; les reproductions insérées dans la publication ne sont pas destinées à illustrer des conclusions, elles ont servi à poser des questions et appuient la démonstration.

L’ouvrage ne présente pas pour autant une synthèse de l’utilisation de l’appareil scénique des comédies, tragédies, mimes et pantomimes durant l’antiquité grecque et romaine. (Il était d’ailleurs hardi de traiter des deux à la fois car les formes et leur présentation sont bien différentes). Cet état de la recherche ne dit pas si l’on suppose pour acquis les trappes, les plates-formes roulantes, les périactes ou les décors peints ; les éléments étudiés séparément ne sont pas réintégrés dans un ensemble. On est plutôt, ponctuellement, « à la recherche de ». Les communications rendent compte des démarches respectives d’une dizaine de chercheurs ayant travaillé isolément sur des sujets particuliers, elles exposent des problématiques, elles détaillent l’examen méthodique de documents, de traces qu’on parvient encore à découvrir. Interrogations à leur sujet, confrontations d’indices contradictoires ou appartenant à d’autres domaines, tentative de restituer des éléments d’une réalité vivante. Si, à l’issue de leurs travaux, bien des incertitudes n’ont pu être levées, les chercheurs, preuves à l’appui, ont été en mesure, à plusieurs reprises, de s’inscrire en faux contre certaines conceptions erronées de la présentation scénique. Dans un domaine où l’on avance pas à pas de génération en génération, bien des énigmes demeurent encore et le sujet reste susceptible d’autres fouilles archéologiques. Cet ouvrage permet de faire le point d’une étape et d’évacuer quelques convictions infondées. Ne serait-ce que le fait de considérer « l’objet théâtral » comme l’apanage du XIXe-XXe siècle, alors que dans la Grèce ancienne déjà, ce n’était pas un simple accessoire, il était à la fois réel et symbolique.

La Bibliographie confirme la pluralité des domaines explorés ; un Index des sources, un Index des noms propres et un Index thématique témoignent du soin apporté à cette publication.

Elena Tamburini, Gian Lorenzo Bernini e il teatro dell’Arte, Le Lettere, Firenze, janvier 2014

| par Michèle Sajous D’Oria

C’est un aspect peu connu, sinon méconnu, de Gian Lorenzo Bernini (Naples 1598 – Rome 1680), dit Le Bernin, que l’ouvrage d’Elena Tamburini nous dévoile. L’architecture baroque évoque bien évidemment le théâtre, mais il ne s’agit alors que d’une acception non générique du terme. Le Bernin fut homme de théâtre : acteur, auteur, chef de troupe (capocomico) et peut-être même impresario. Ses premiers biographes, et d’abord son fils, Domenico Bernini, ont feint de l’ignorer, se contentant de citer ses scénographies, partie noble de son goût pour les arts du spectacle. Elena Tamburini, qui enseigne l’histoire du théâtre à l’Université de Bologne, revendique avec force l’importance de sa discipline (qui est la nôtre) en vue de cerner la complexité de l’artiste et de ne pas réduire son activité théâtrale à une sorte de jeu accessoire. Le théâtre est fondamental pour Le Bernin. Il fait ses premières expériences dans les différentes salles théâtrales des Barberini à Rome, comme scénographe et comme architecte, en particulier du « teatro Grande », qui constitue une étape majeure dans l’histoire de l’architecture théâtrale italienne. Sous l’influence du Bernin, alors présent à Paris, ce théâtre aurait même servi de modèle à la salle de Mirame, voulue par Richelieu. Le Bernin ne se contente pas d’impressionner les spectateurs par des effets spectaculaires, dont il garda « les secrets » (écroulements, inondations et incendies, en particulier), il écrit lui même les textes, ou les canevas, des œuvres représentées (L’inondazione del Tevere, Chi soffre, speri,..) et fait certainement partie des acteurs. Elena Tamburini recoupe documents et témoignages, italiens et français, pour tenter de reconstituer ce parcours théâtral. Le Bernin, conscient de l’écart entre sa carrière d’artiste et son attirance pour le théâtre des comici, semble avoir voulu en effacer les traces (une seule de ses comédies, incomplète, a été retrouvée et publiée en 1963, sous le titre de La Fontana di Trevi et republiée en 1992 comme L’impresario). Il se fait en quelque sorte complice de l’ostracisme religieux contre le théâtre, dont il risquait d’être victime. Cette ambiguïté est bien mise en évidence. Pourtant le théâtre sous toutes ses formes, y compris le jeu des acteurs (le geste affectif qui traduit les mouvements de l’âme), imprègne son œuvre qu’il s’agisse de sculpture (notamment, L’extase de Sainte Thérèse, Rome, Santa Maria della Vittoria), de peinture ou d’architecture (sa conception de la salle et de la scène et plus en général son sens de la « mise en scène ». Nous pensons ici au baldaquin de Saint-Pierre de Rome, objet théâtral par excellence, qui est utilisé au siècle suivant par un autre architecte-scénographe, Servandoni, comme élément spectaculaire, au sens propre du terme, dans les représentations pour la Salle des machines des Tuileries.)

Dans La Fontana di Trevi ou L’impresario, selon le titre qu’on lui attribue, Le Bernin pose la question de l’écriture de la comédie : le sujet est inséparable de sa mise en scène (d’où un troisième titre proposé, plus approprié, La Commedia delle macchine). La comédie met en scène les deux facettes de l’artiste, celle de l’auteur-acteur et celle de l’architecte-scénographe. Le Bernin est à la recherche de l’espressiva, de l’expressivité, au mépris de la hiérarchie des arts en cours à l’époque. C’est dans cette recherche, liée à la dramaturgie, que se situent ses caricatures (de cardinaux, mais aussi d’acteurs), dans le sens de ritratto carico, « portrait chargé », et peut-être les figures humaines exprimant différents sentiments, de la joie à la douleur, qu’il a semi-cachées dans les piédestaux des colonnes du baldaquin de Saint Pierre. Ou bien encore les masques, « taillés de sa main » et aujourd’hui disparus, qui ornaient les tympans des fenêtres centrales du palais Chigi et dont il disait lui-même qu’ils « enlevaient un certain décorum à un palais royal ». Ces détails apparemment insignifiants sont révélateurs de sa recherche d’un équilibre entre Art et Nature, entre fiction et réalité, entre représentation et émotion, qui s’exprime d’une manière grandiose dans son architecture et sa sculpture. Le Bernin a été profondément lié à la commedia dell’arte, à condition de rompre la hiérarchie et de considérer l’expression comme un oxymore composé de « théâtre fait à la manière des acteurs » (« théâtre de Nature ») et « théâtre d’excellence » (« théâtre d’Art »). Il a été un des premiers à explorer les rapports entre Art et Théâtre. Lorsqu’il bouleverse les règles et les critères du « style élevé », c’est qu’il entend provoquer l’émotion, signe infaillible de la qualité de l’œuvre. Et c’est dans le théâtre qu’il puise son énergie créatrice. Pour nous, il anticipe la notion de « sublime » que le siècle suivant revendique, en mettant les règles et le décorum au second plan au profit du plaisir esthétique.

L’ouvrage est complété par un très riche apparat de notes érudites et de documents annexes, ainsi que d’une bibliographie et d’un index chronologique des spectacles et des œuvres d’art citées dans le texte. On regrettera seulement que dans la bibliographie ne soit pas cité le catalogue de l’exposition Figures de la passion (Paris, Musée de la musique, 2002) qui fait à plusieurs reprises référence au Bernin et qui va dans le sens de l’ouvrage.

En tant qu’historiens du théâtre, nous ne pouvons qu’être reconnaissants envers Elena Tamburini d’avoir apporté une contribution essentielle dans la compréhension de l’œuvre du Bernin et d’avoir ainsi mis en lumière l’importance de notre discipline dans la recherche.

Notes

[1] Orphée de Jean Cocteau.

[2] 33 illustrations provenant du Metropolitan Museum de New York, du Musée archéologique de Bréa ou de celui de Thessalonique.

Pour citer cet article

Odette Aslan, Marie-Françoise Christout, Michèle Sajous D’Oria, « Comptes rendus RHT#262 », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 262 [en ligne], mis à jour le 01/02/2014, URL : https://sht.asso.fr/comptes-rendus-rht262/