Les spectacles de l’eau – Hydrorama et maréorama

Détourné des fleuves, rivières, lacs ou canaux, l’élément liquide devient au XIXe siècle l’objet d’un défi technique et économique, mais aussi artistique. Mettre de l’eau sur scène pour incarner l’océan et ses mystères a toujours été une gageure, l’eau étant (et demeurant) l’élément naturel le plus difficile à conjuguer avec les machines scéniques. La prouesse de cette conquête, qui noue étroitement « nature » et « modernité », participe de son succès.

Les brevets de rideau hydraulique, maréorama ou hydrorama permettent de comprendre comment, dès les années 1830, des entrepreneurs du spectacle et des ingénieurs s’allient dans le pari de transporter la mer, ses tempêtes, ses ressacs et ses vagues déferlantes sur la scène théâtrale. Les théâtres aquatiques sont à ce titre des lieux d’applications nouvelles de la science aux domaines artistiques, de tentatives de transformer un théâtre en piscine pour y donner de merveilleux et scintillants spectacles. Inspirés des aquariums, mais dégagés de la mise à distance qu’impose la cage de verre, ils portent tout un imaginaire aussi exotique qu’érotique et invitent à s’interroger sur les caractéristiques de cette « nature » construite.

Exposition imaginée à partir des brevets de l’INPI

Héritiers des panoramas et des dioramas, l’hydrorama et le maréorama se situent à la jonction de l’optique et de la peinture, tout en amplifiant la sensation d’immersion par la diversité des sensations recherchées. L’ouïe, l’odorat, le toucher viennent en effet s’ajouter à l’expérience optique pour faire éprouver toutes les sensations : le roulis, le flux et le reflux, les chutes d’eau et les tempêtes, la brume… L’objectif n’est plus de déplacer de l’eau sur scène afin d’en admirer le mouvement, mais de se transporter sur l’eau et d’y faire voyager le public, de lui faire vivre l’expérience d’un tour du monde en bateau. Le théâtre se fait vaisseau.

Hydrorama, spectacle géographique, historique

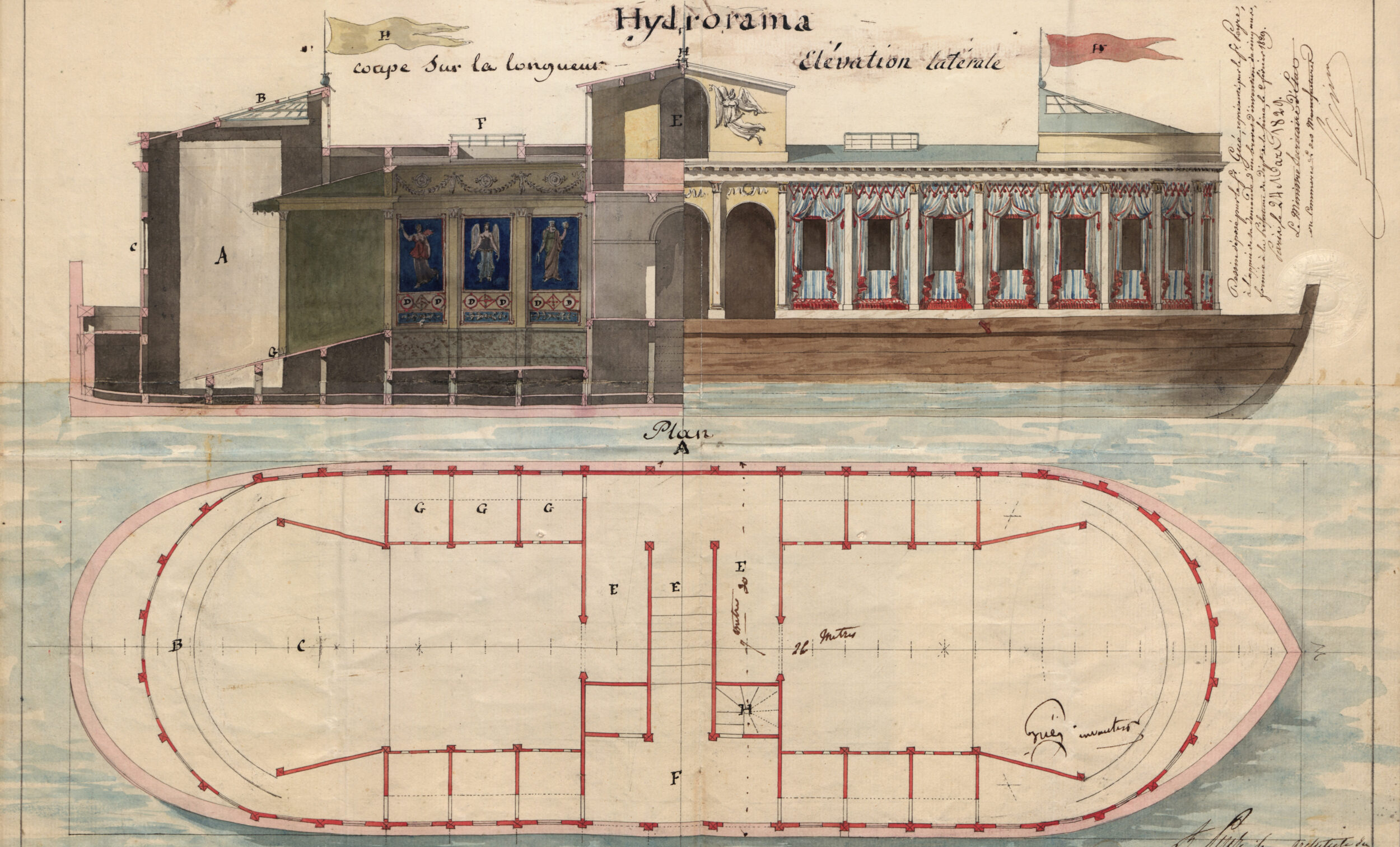

L’« hydrorama, spectacle géographique, historique », imaginé par l’ingénieur, peintre, décorateur de théâtre et architecte du gouvernement français, M. Le Gué en 1829 fait d’un bateau un théâtre panoramique en mouvement. Il s’agit d’une invitation aussi poétique que pédagogique à faire le tour du monde sur un bateau, celui-ci pouvant se déplacer sur les fleuves et les rivières, tiré par des poulies et des chevaux. Panoramas et jeux d’optique seraient accompagnés d’immenses cartes géographiques, permettant une immersion inédite dans cette nouvelle géographie du monde qui se popularise alors. La demande de brevet insiste sur le fait que celui-ci ne porte pas sur les objets et tableaux exposés, mais sur la « machine du navire », auquel son auteur donne le nom d’hydrorama au motif qu’il n’existe nul navire de ce genre, alliant « la curiosité » et « l’instruction », « les arts et les sciences » :

Cette machine reçoit une construction que l’on appelle carosse, dans les bateaux ordinaires, construits pour les coches, bains et usines établis sur les rivières.

Le carrosse, divisé en deux parties égales, sera terminé, à ses deux extrémités, par une partie circulaire à l’avant et à l’arrière du bâtiment ; il sera éclairé par le haut pour donner le jour direct aux tableaux et aux différens objets qui seront exposés et environnés de croisées pour leur donner la transparence nécessaire à l’illusion.

Chaque portion circulaire sera précédée par une salle carrée, de chaque côté de laquelle seront plusieurs compartiments destinés à recevoir des vues d’optique ou tableaux éclairés comme celui de la partie circulaire et séparés par des verres d’optique, et représentant les sites les plus intéressants des parties du monde, qui pourront se varier à volonté.

Les parties supérieures aux jours d’optique seront ornées de cartes géographiques, afin que le public puisse retrouver sur ces cartes la situation des vues qui seraient offertes à ses regards. […]

Au centre du navire, un corridor obscur, en donnant l’entrée aux salles publiques, ajoutera encore à l’illusion que doivent offrir les objets représentés. Un escalier conduira à une pièce supérieure, dans laquelle on placera une chambre obscure, qui formera, en se mouvant, le panorama de tous les sites environnant le point sur lequel le bateau se trouvera stationnaire.

Hydrorama, spectacle géographique, historique

Ce projet de bateau historique et géographique n’a pas vu le jour. Mais en 1844 un autre projet de bateau-panorama, le maréorama, reprend et amplifie les principes de l’hydrorama, présentant avec plus de précision l’idée de voyage immobile et l’expérience du roulis et du tangage.

L’artiste-peintre français d’origine roumaine Hugo d’Alesi dépose ainsi une demande de brevet pour un maréorama, qui se présente comme « un nouveau système de panorama » offrant l’illusion d’un véritable voyage maritime :

Cette illusion est accentuée encore par le fait que ce voyage simulé est accompagné de toutes les circonstances ordinaires d’un départ, de la marche, des rencontres de bateaux en route : avant on entend les appels du sifflet, les ordres du Capitaine, on voit la fumée de la cheminée, on manœuvre les voiles.

Une fois parti, le bateau supporté par un pivot central est balancé comme par les vagues et soumis, par l’action de pistons hydrauliques à l’avant et à l’arrière, de chaque côté de l’axe longitudinal, aux mouvements de roulis et de tangage. Ces mouvements peuvent même avoir l’étendue de ceux qu’ils ont en cas de tempète ; lorsqu’il en sera ainsi, le panorama offrira aux regards des spectateurs un horizon assombri par l’orage, il y aura des effets lumineux et acoustiques simulant les éclairs et le tonnerre.

Hugo d’Alesi décrit le principe sur lequel repose son système dans le dessin annexé au texte de présentation et de description de son invention, qui repose sur « un système de panorama à déplacement, consistant en deux toiles qu’on déroule le long des flancs d’un pont de navire monté sur un pivot central, subissant les mouvements de roulis et de tangage, ce système étant muni de tous les accessoires qui peuvent donner l’illusion d’un véritable voyage en mer.

Le maréorama est donc en vérité un « panorama à système de déplacement ». Les sensations de roulis et de balancement constituent ses nouveautés ; il rappelle ce « joujou scientifique » de Baudelaire, qui développe chez l’enfant « le goût des effets merveilleux et surprenants » (Charles Baudelaire, « La Morale du joujou », Le Monde littéraire, 17 avril 1853).

Il faut attendre l’orée du XXe siècle pour voir le brevet prendre corps. Le maréorama est présenté, pour la première fois, dans le cadre de l’Exposition universelle de 1900. Il est accompagné pour l’occasion d’une « symphonie descriptive pour orchestre » composée spécialement par Henri Kowalski.

La plate-forme du maréorama peut accueillir jusqu’à 700 personnes et reproduit celle « d’un navire présumé transatlantique, long de soixante-dix mètres, qui repose sur un système de suspension Cardan à même de simuler lui aussi le roulis et le tangage » (Bernard Comment, Le XIXe siècle des panoramas, Paris, Adam Biro, 1993, p. 45). Deux toiles de « sept cent cinquante mètres de long et quinze de haut chacune, soit environ vingt mille mètres carrés de peinture ». Le public du maréorama assiste, comme le brevet de 1844 le projetait, au défilé les paysages de villes lointaines, « de Marseille et Yokohama, en passant par Naples, le canal de Suez, Ceylan, Singapour et la Chine » (Bernard Comment, Id.). Il semble même, afin que l’expérience immersive soit totale, que « des acteurs exécutent les manœuvres de navigation, une ventilation à travers une couche de varech propage des senteurs marines et imite le vent du large, les effets de nuit succèdent aux reflets du soleil. » ((Bernard Comment, Id.) Ces « brises artificielles » soufflées par les ailes du paquebot-panorama sont vantées par les journaux, qui couvrent largement l’Exposition universelle, dont l’invention d’Alesi constitue un « clou du spectacle ».

Abonnement

L’abonnement annuel constitue le soutien essentiel aux activités éditoriales de la Société d’Histoire du Théâtre et à leur pérennité. Il inclut les envois papier, l’accès aux versions numériques et à nos archives.

S’ABONNER EN LIGNE À LA VERSION PAPIER+NUMÉRIQUES’ABONNER EN LIGNE À LA VERSION NUMÉRIQUE