Revue d’Histoire du Théâtre • N°277 T1 2018

Introduction – Le jeu de Maria Casarès ou le théâtre à l’épreuve

Résumé

Qu’est-ce, au fond, qu’un grand acteur ? Que suscite-t-il ? À quels critères, à quelles expériences, à quels imaginaires son art renvoie-t-il ? Que dépose-t-il dans nos cultures collectives et individuelles ? Et qu’est-ce que ressaisir la présence d’un(e) comédien(ne) qui n’est plus ? Consacrer ce dossier à Maria Casarès répondait à un double désir : rendre hommage à une comédienne rare, disparue il y a quelque vingt ans, que sa singularité, jouant à la fois comme une évidence et une intransigeance, a paradoxalement contribué à isoler du champ des recherches ; et pour lui rendre hommage, croire en cette utopie d’une possible archéologie de l’acteur. Partant des empreintes que l’interprète a laissées, elle chercherait à mettre au jour les composantes de son art, les ressorts de son travail, les aspirations de son jeu.

Texte

Le jeu de Maria Casarès

| ou le théâtre à l’épreuve

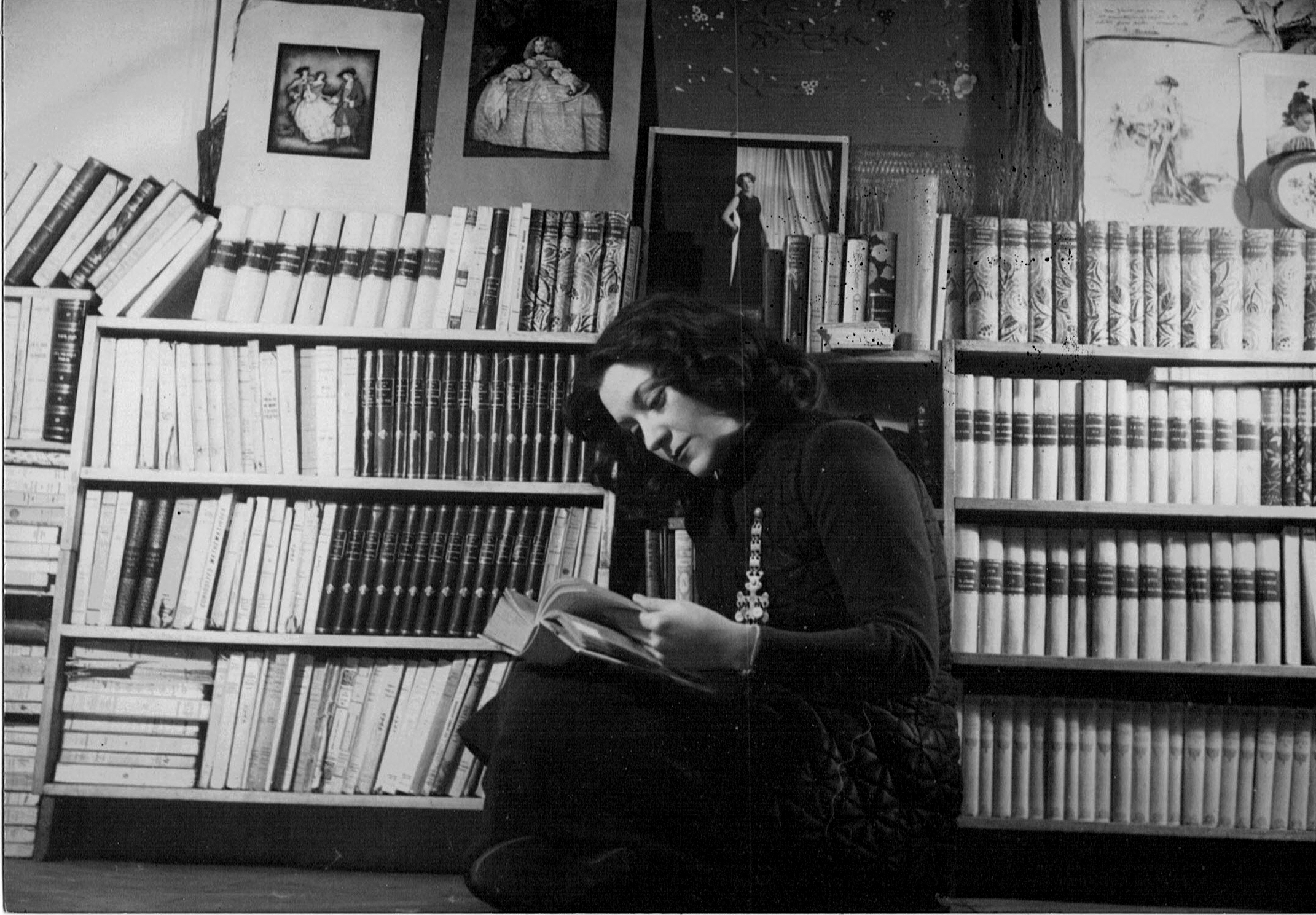

Qu’est-ce, au fond, qu’un grand acteur ? Que suscite-t-il ? À quels critères, à quelles expériences, à quels imaginaires son art renvoie-t-il ? Comment s’exprime-t-il, du côté de la scène comme du côté de la salle ? Que dépose-t-il dans nos cultures collectives et individuelles ? Que reste-t-il de lui ? Et qu’est-ce que ressaisir la présence d’un(e) comédien(ne) disparu(e) ? Telles sont les questions que souhaite soulever ce dossier consacré à Maria Casarès, vingt ans après sa mort[1]. Maria Casarès a été une comédienne rare. À l’instar de Gérard Philipe et de Jean Vilar auxquels la mémoire collective l’associe, elle est entrée au panthéon des acteurs, elle a contribué à l’âge d’or du TNP puis des créations novatrices des années 1960-1980, elle appartient à l’histoire du théâtre en France et s’inscrit dans la lignée de ses figures mythiques : non seulement parce qu’elle est de cette famille d’acteurs dont le talent, tôt reconnu, leur a tracé une carrière d’une fécondité et d’une longévité remarquables ; mais qu’elle est aussi saluée dès sa première apparition au théâtre comme une artiste d’exception, et pas uniquement en raison de ses origines espagnoles. Comme aucune autre actrice de son temps, elle a marqué le théâtre par l’intensité, l’aspect implacable, la radicalité voire la sauvagerie[2] de ses interprétations dans un pays dont l’esprit jusqu’alors était réfractaire aux extrêmes et aux prises de risques qui ébranlent les normes du goût.

Pourtant, comédiens et metteurs en scène en témoignent : malgré le cinéma qui nous la restitue dans son jeu et dans son image, le souvenir de Casarès est déjà singulièrement effacé auprès du public comme de la nouvelle génération des praticiens de la scène. Sa mort même ne suscita aucun hommage officiel, et c’est la famille du théâtre réunie par Patrice Chéreau et Jorge Lavelli, Maurice Béjart, Bernard Sobel et de nombreux comédiens, au théâtre de la Colline le 20 janvier 1997, qui salua une dernière fois son illustre camarade. Sur le versant universitaire, en dehors des deux ouvrages que lui a consacrés María Lopo[3] en Espagne, et des articles de Maria Delgado en Angleterre, il n’existe en France que deux livres traitant spécifiquement du travail de Maria Casarès, si l’on excepte la biographie parue en 2005 de Javier Figuero et Marie-Hélène Carbonel dont l’objectif n’est pas d’analyser son art : le volume de référence que constituent les pages écrites par son professeur au Conservatoire et plus tard sa partenaire de jeu, Béatrix Dussane ; et la récente publication de Florence Marguier-Forsythe, intitulée Maria Casarès, une actrice de rupture.

Or c’est bien le travail de Casarès que veut sonder le présent recueil : la manière dont la comédienne concevait et pratiquait le théâtre, choisissait un répertoire, abordait l’univers des poètes dramatiques et leurs personnages, construisait la partition mentale, vocale et gestuelle de ses rôles, envisageait la collaboration avec les partenaires de jeu et le public, se situait dans l’histoire de son art et dans la société où elle l’exerçait. À cet égard, Maria Casarès offre un cas d’étude exemplaire, car non contente d’apporter un type d’interprétation qui d’emblée étonna et marqua le public, elle s’est aussi distinguée par son envergure intellectuelle et par la conscience qu’elle avait du phénomène théâtral comme de la pratique de son art. Elle assignait au théâtre les plus hauts enjeux – et de cet engagement dans sa profession elle souhaitait attester, en écrivant un ouvrage qui serait le pendant de son autobiographie :

J’ai voulu commencer un deuxième livre, qui serait le second volet, qui ne traiterait plus de ma vie, mais du théâtre. Mais je n’arrêtais pas de jouer. […] Actuellement, je ne sais pas encore ce que je vais chercher avec ce livre qui n’existe pas. Ce qui m’intéresse, c’est une quête. Je ne ferai pas un travail d’historienne, j’en suis incapable. Il s’agira de dire la chose la plus difficile à dire : ce qu’est pour nous le théâtre, ce creuset par où nous passons, ces démons que nous servons pour que les gens en face laissent les leurs[4]…

Ce dossier s’écrit ainsi à partir d’un manque, car si Casarès a publié ses Mémoires en 1980[5], elle n’a pas écrit ce second volume. Toutefois, à rebours d’un discours qui s’est attaché à cette profession comme une seconde peau et fait encourir à l’acteur la double peine de mourir et de s’effacer des consciences, l’acteur disparaît-il vraiment ? Quelque éphémère que soit sa présence sur scène, des traces de son passage existent, elles sont même de plus en plus nombreuses, et elles composent bien un corpus, oral, écrit, visuel que l’on peut étudier, à plus forte raison quand les artistes en question écrivent eux-mêmes et que l’on conserve de leurs créations des captations audio-visuelles. Tel est le cas pour Maria Casarès, comédienne dont la presse a abondamment couvert la carrière, et dont l’INA possède quantité d’archives radiophoniques et télévisuelles. La radio se révèle ici un outil de recherche incomparable. Les enregistrements permettent d’analyser rétrospectivement, de percevoir plus lucidement ce qui a été créé, et à distance, de prendre conscience du caractère extrêmement pensé comme de la justesse sensible de ce qui a pu passer alors pour des effets excessifs.

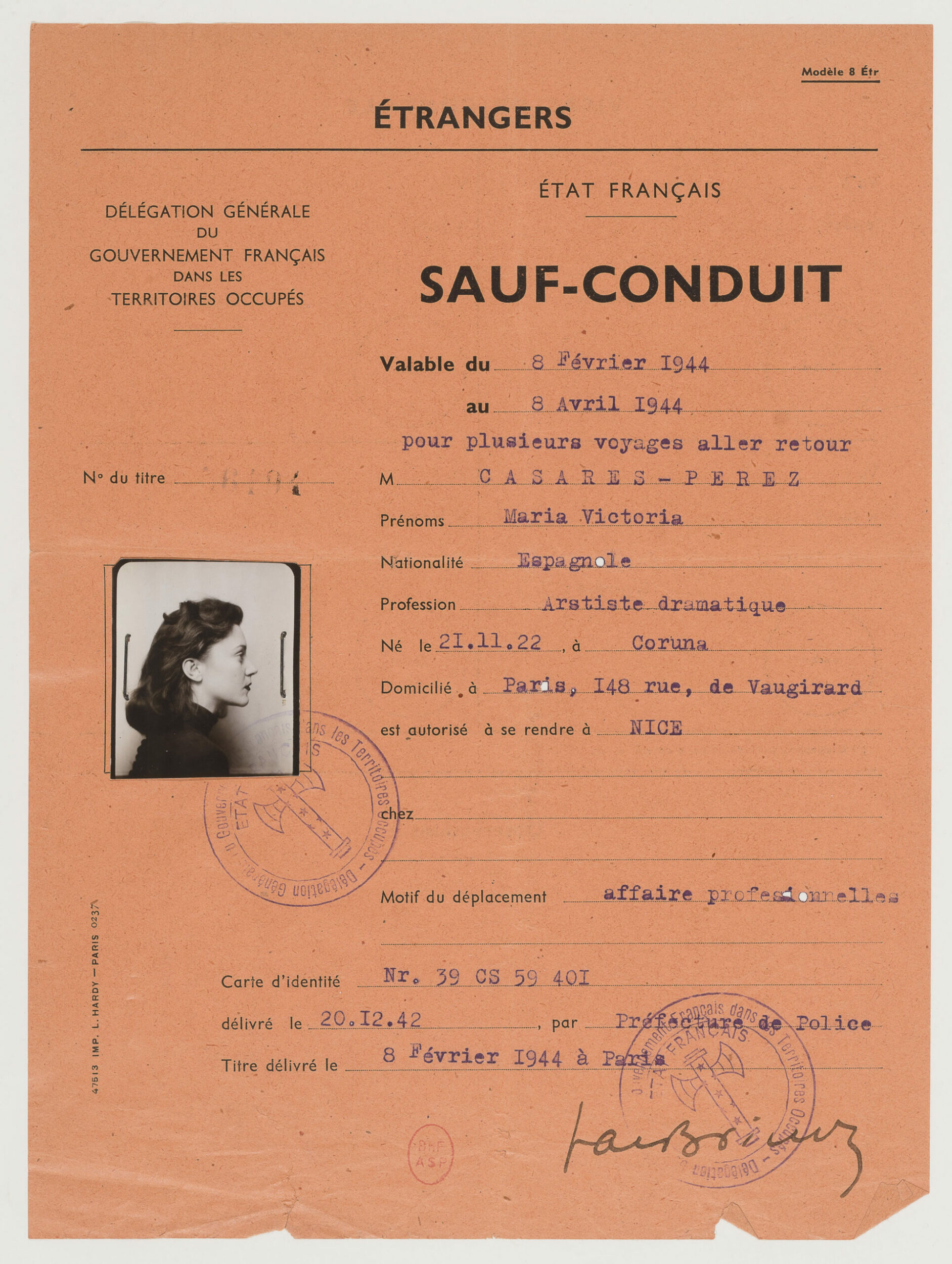

Or l’ensemble de ces fonds est encore incomplètement connu et exploité. Pour le chercheur, l’une des difficultés à travailler sur Maria Casarès résulte de la dispersion de ses archives. Nous avons donc souhaité en ouverture de ce dossier faire un premier point sur les fonds existants, grâce à l’article de Lise Fauchereau, bibliothécaire au département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France. Car les échanges auxquels la journée d’études du 25 novembre 2016 a donné lieu ont révélé que cette difficulté est loin d’être aplanie : quantité de documents de nature variée, comprenant notamment des enregistrements, des captations de répétitions, de la correspondance, sont disséminés chez des particuliers qui ont connu Maria Casarès à divers moments de sa vie. Ainsi que le signale Florence Forsythe dans son ouvrage, « quelques mystères subsistent : où sont passées ses notes, ses cahiers Clairefontaine, l’ensemble de sa bibliothèque parisienne ? Tout un pan de mémoire manque qui, étrangement, fait parfois surface au hasard de ventes à Drouot[6]. »

Pour compléter cette première partie, intitulée « Aux sources historiques et documentaires », ce sont d’autres pans de mémoire qu’exhument Vincent Gatel et María Lopo. Maria Casarès a souvent dit le sentiment très profond qui la liait à son père, et son attachement à une enfance à la fois protégée et prématurément interrompue par le déménagement à Madrid puis par les événements politiques qui agitent alors l’Espagne. Pour jouer, elle a beaucoup puisé dans les expériences conjuguées de cette enfance libre et d’une adolescence exposée aux circonstances de la guerre. Vincent Gatel dresse le cadre historique et politique des événements qui ponctuèrent la carrière de Santiago Casares Quiroga et l’existence de Maria, qu’ils étayèrent d’un substrat tragique. Remontant plus loin dans le temps, María Lopo, elle-même originaire de Galice, explore la mémoire sensorielle, familiale, sociale et symbolique de la période galicienne de Casarès, en retraçant les milieux et les êtres qui l’ont imprégnée durablement et ont façonné la comédienne au moment où celle-ci arrive dans sa seconde patrie.

À défaut de percer l’énigme de l’art du comédien, on peut essayer, à partir des documents épars qui nous restent, de reconstituer comme une forme virtuelle de son jeu. Mais ce n’est qu’en croisant les archives « planes » (mémoires, critiques, correspondances, photographies…) avec la matière vive des enregistrements (audio et/ou visuels) que cette forme abstraite se recouvrira d’un peu de chair, en s’inscrivant non seulement dans un corps mais également dans une époque. Car comment mesurer les écarts, les ruptures, les révolutions qu’un comédien introduit dans son art, sans connaître les usages, les critères, les imaginaires de son temps ? Une étude rigoureuse de l’art de l’acteur devrait ainsi se doubler d’une étude historique et sociologique qui ne pouvait trouver sa place dans ce dossier. Elle aurait suivi la trajectoire de Casarès à l’aune des changements qui affectent les mentalités et les pratiques scéniques entre le début des années 1940 et la fin des années 1990, et expliqué pourquoi l’arrivée de Casarès au théâtre coïncida avec une aspiration du public, notamment des jeunes spectateurs, et pourquoi au moment où elle quitta la scène, l’époque l’avait déjà quittée, s’éloignant du type d’acteur et de théâtre qu’elle représentait.

La seconde partie de ce dossier, « Percevoir le jeu et la voix de Casarès, hier et aujourd’hui », tente de faire éprouver sensiblement le jeu de Maria Casarès, de le saisir plus concrètement, en se mettant à l’écoute des archives sonores et écrites de l’actrice. Marion Chénetier-Alev croise les comptes rendus des critiques dramatiques et les propos de Casarès pour saisir les caractéristiques de son jeu, comment il a été reçu par les spectateurs et la manière dont l’actrice elle-même théorisait son travail. Daniela Molina Castro met sa formation de professeur de voix Roy Hart au service de la voix de Casarès, qu’elle étudie à travers cinq extraits audio mis par l’INA à disposition des lecteurs de ce numéro. De même, c’est avec son expérience de comédienne que Julia Gros de Gasquet nous propose d’analyser l’interprétation de Phèdre par Casarès en 1957, qui réinvente la diction de l’alexandrin en s’affranchissant des lois de la langue et du vers. Pour clore ce chapitre, nous avons voulu faire entendre Maria Casarès sans autre médiation, dans un texte inédit où elle explique comment elle aborde les rôles, et dans un entretien où elle revient sur ce qu’elle a pu appréhender et partager de l’art d’autres grandes comédiennes.

Dans le prolongement de la précédente, la troisième partie du dossier, « L’exil à la scène et à l’écran ? Les écarts d’une actrice », poursuit l’effort pour circonscrire ce qui a fait la singularité de Maria Casarès au théâtre d’une part, au cinéma d’autre part. Maria Delgado démontre tout ce que l’expérience de l’exil a induit non seulement dans le jeu mais également dans la carrière et dans le répertoire de la comédienne. En la présentant dans son statut de marginale du théâtre, elle rejoint le portrait cinématographique qu’en dresse Noël Herpe, qui s’appuie sur trois films emblématiques de la présence de Casarès à l’écran pour éclaircir les causes du « malentendu » qui s’est instauré entre elle et le septième art. La distance était trop grande, à l’évidence, entre les codes de représentation du cinéma auxquels les interprétations de Casarès se voyaient contraintes, et l’engagement corporel, la recherche chorégraphique et gestuelle auxquels elle s’adonnait au plateau, qu’analyse Florence Marguier-Forsythe dans son article.

Enfin c’est la voix des artistes ayant travaillé avec Maria Casarès qui clôt ce dossier, avec la section intitulée « Compagnonnages de Casarès ». Elle inspira également comédiens, auteurs, metteurs en scène, et son implacable vigilance à ne pas se faire « rattraper par ses propres grimaces », selon son expression, la conduisit des petites aux grandes salles, du TNP au Boulevard, de la Comédie-Française à l’avant-garde, tandis que son amour et son besoin des textes nourrissants la menaient de Racine à Pichette, de Claudel à Copi, de Colette à Genet, de Shakespeare à Sarraute. Face à des esthétiques, des personnalités, des lieux si divers, elle se montrait fidèle à elle-même : Claude Duparfait, Farida Rahouadj, Maud Rayer et Jacques Vincey évoquent en termes précis son exigence dans le travail, sa passion de la recherche, son acuité intellectuelle, son énergie surabondante, son éthique rare, le don entier de sa personne dans les répétitions comme dans les représentations, sa gaieté robuste ; et attestent de l’impression profonde, durable, que Casarès continue d’exercer sur eux. Celle qu’elle produisit sur le jeune Bernard-Marie Koltès ne fut pas moins forte, dont Arnaud Maïsetti retrace les circonstances et les conséquences au long de la carrière de l’écrivain, qui écrivit par elle et pour elle.

Au moment de laisser la parole à tous ceux qui ont permis de remettre en lumière la personnalité de Maria Casarès et de redécouvrir son art avec le recul que permettent vingt ans d’écart, il faut mentionner une autre difficulté rencontrée à travailler sur cette artiste : celle d’achever les recherches. De même que Casarès ne quittait qu’à regret la phase des répétitions, il est difficile pour le chercheur de se satisfaire du chemin parcouru, tant lui apparaît avec plus de netteté à mesure qu’il avance ce qu’il reste à faire : poursuivre la quête des archives, approfondir l’analyse des documents existants au prisme des résultats déjà obtenus, aborder d’autres facettes de Casarès qui n’ont pu trouver place dans ce dossier – il y aurait beaucoup à dire sur l’iconographie abondante concernant la comédienne ; sur ses rapports à la poésie et ses performances orales dans ce domaine ; sur sa « radiogénie » extraordinaire et son œuvre radiophonique considérable ; sur ses relations avec d’autres grands auteurs tels que Lorca, Pichette, Gracq, Camus, Claudel, Colette, Genet ; sur Casarès écrivain, dont le style si singulier et révélateur appelle en soi une analyse. Aussi formons-nous le vœu qu’un prochain volet réponde à ce premier dossier.

| Marion Chénetier-Alev

Remerciements

Je tiens à exprimer ma gratitude à l’égard des personnes et des institutions qui ont rendu possible la constitution de ce dossier. Mes chaleureux remerciements vont à Vincent Gatel, ancien directeur de la Maison Maria Casarès, qui m’a donné accès aux archives inexplorées de la comédienne et a si activement contribué à la journée d’études et à ce numéro ; à Véronique Charrier et à la Maison Maria Casarès qui ont permis la reproduction des documents iconographiques ; à la BNF qui a autorisé la reproduction des archives concernant Maria Casarès ; à l’IMEC et à l’INA qui m’ont autorisée à citer les textes et entretiens qu’on lira dans ce dossier. Je remercie particulièrement Géraldine Poels, responsable de la valorisation scientifique à l’ina, qui m’a tant facilité l’accès aux enregistrements et a mis à la disposition des lecteurs les extraits audio des interprétations de Casarès qui fondent l’analyse de Daniela Molina Castro. Enfin, ma reconnaissance va à Emmanuelle Gillibert et à Florence Marguier-Forsythe grâce à qui cette recherche a pu s’enrichir de documents inédits.

Notes :

[1] La présente publication fait suite à une journée d’études organisée à l’université de Tours par Marion Chénetier-Alev, en collaboration avec Vincent Gatel et le CDN-Théâtre Olympia, le 25 novembre 2016.

[2] C’est le terme qu’emploie l’écrivain Serge Rezvani, dont la pièce, La Mante polaire, initialement écrite pour Madeleine Renaud qui prit peur en lisant le rôle, fut finalement interprétée par Casarès (cf. « Fragments d’une exploration : Maria Casarès, émission L’Atelier de la création, réalisée par Florence Marguier-Forsythe, et produite par Irène Omélianenko. Production Radio France (RF), France-Culture. Date d’enregistrement et de première diffusion le 27 novembre 2013, notice 05804898 © archive INA).

[3] Pour la référence de tous les ouvrages mentionnés dans ce paragraphe, cf. la bibliographie générale fournie en fin de dossier.

[4] Maria Casarès, Le Matin, 24 mars 1987, propos recueillis par Gilles Costaz.

[5] Maria Casarès, Résidente privilégiée, Paris, Fayard, 1980.

[6] Florence Marguier-Forsythe, Maria Casarès, une actrice de rupture, Arles, Actes Sud, 2013, p. 195.

Pour citer cet article

Marion Chénetier-Alev, « Introduction – Le jeu de Maria Casarès ou le théâtre à l’épreuve », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 277 [en ligne], mis à jour le 01/01/2018, URL : https://sht.asso.fr/le-jeu-de-maria-casares-ou-le-theatre-a-lepreuve/