La mécanique du théâtre

La Société d’Histoire du Théâtre consacre en 2025 deux publications de la Revue d’Histoire du Théâtre et une série d’émissions à la fabrique du théâtre, aux savoir-faire, aux métiers du costume, de la lumière, du décor, de la régie…

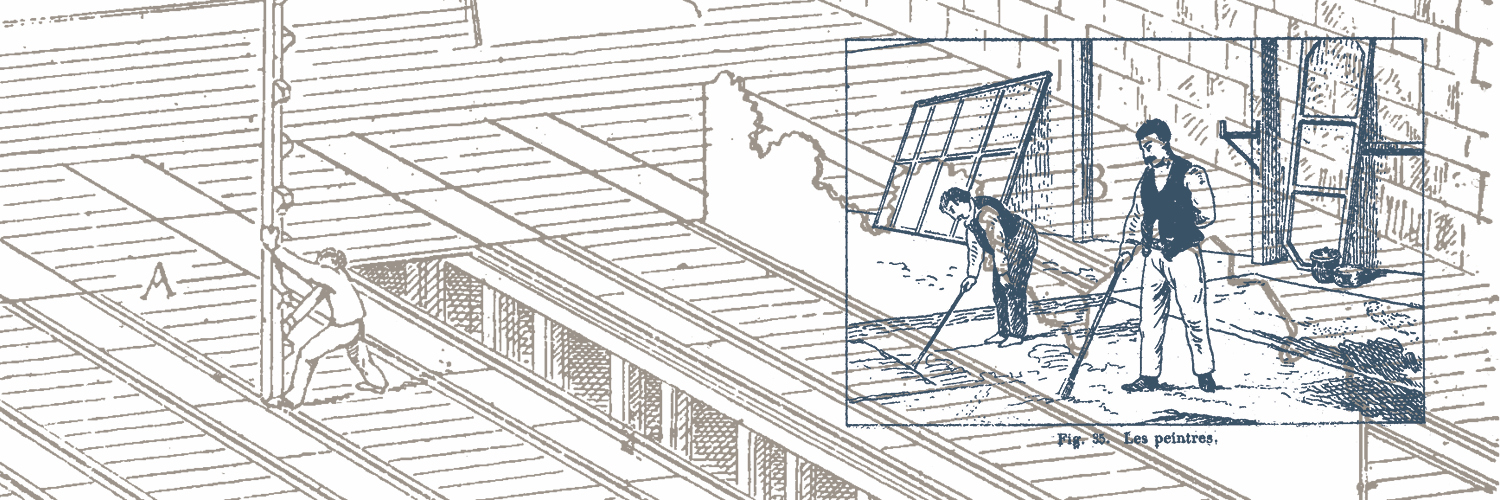

La transmission, l’apprentissage et ce qui s’apprend « sur le tas » (et de quoi est constitué ce tas, justement), l’évolution des techniques, des environnements de travail, l’importance (éventuelle) des traités techniques dans la préparation et la fabrication, les dimensions esthétiques de ces métiers… sont abordés, sous forme d’entretiens, d’articles, de témoignages et d’archives.

Ce podcast enregistre et restitue les voix de celles et ceux qui participent à la fabrique du théâtre sans en être forcément connu·es. Des métiers des coulisses placés ici au premier plan, afin de suivre et de mieux connaître les manières dont s’élabore, dont se façonne et se vit au quotidien l’activité théâtrale.

La question de la transmission, du secret, de la circulation des savoirs, des trucs, des conseils, des légendes est centrale ; nous serons aussi sensibles à l’évolution et la féminisation de certains métiers de la technique.

Des textes (un traité ou un extrait de texte) portant sur l’art de l’éclairage, du son, du costume, du décor… sont lus par des acteur·ices et accompagnent les entretiens, comme des ponctuations ou des respirations entre les différents témoignages.

Bande annonce à écouter sur le site de la SHT et toutes les applications dédiées

À écouter également sur votre application préférée

Bande annonce de notre nouvelle série La Mécanique du théâtre.

Production : Société d’Histoire du Théâtre

Production exécutive : Thomas Baumgartner pour Wave Audio

Musique : David Sztanke

Voix : Thomas Baumgartner

Épisode 3 : L’art d’organiser

Les fonctions d’un directeur ou d’une directrice technique sont si nombreuses et complexes qu’il fallait bien, a minima, un épisode pour parvenir à déplier toutes les responsabilités et les missions qui sont les leurs, conjuguant planification des activités, assistance, conseils, gestion opérationnelle, application des règles de sécurité, gestion et suivi de l’aménagement des bâtiments, élaboration des budget, recrutement etc. Le podcast La Mécanique du théâtre se met à leur écoute, afin de mieux comprendre l’importance et le quotidien de ce métier pivot de l’activité théâtrale.

Avec :

Esther Nissard a plusieurs casquettes, elle est à la fois Régisseuse Générale et Directrice Technique (comme nous le verrons, ces deux métiers la font vibrer différemment et se complètent). Elle se forme sur le terrain en technique et grâce à des formations et des échanges riches avec la Réditec qu’elle rejoint en 2019, comme adhérente puis membre du CA. En 2023 elle prend le poste de DT adjointe au TNS et plus récemment la régie générale du festival Scènes de rue et expérimente l’intermittence.

Laurent Matignon a également exercé différents métiers dans le monde du théâtre : éclairagiste, régisseur général puis directeur technique. Il a, notamment, travaillé pour le festival d’Avignon (in et off), pour la compagnie Zingaro de Barthabas, au Théâtre des Amandiers Nanterre alors dirigé par Jean-Pierre Vincent, avant de rejoindre Wadji Mouawad au Théâtre de la Colline pendant une dizaine d’années. Il est aujourd’hui le DT de la MC93, dirigée par Hortense Archambaud.

Christian Wilmart enfin, notre troisième invité, a d’abord occupé de nombreux postes dont celui de régisseur son, avant de devenir régisseur puis directeur technique du festival d’Avignon pendant une trentaine d’années. Avignon, où il a aussi participé aux formations techniques dispensées par l’’Institut Supérieur des Techniques du Spectacle. En 2013 il prend la direction technique du Théâtre Vidy à Lausanne en Suisse, dirigé par Vincent Baudrillier. Il a pris sa retraite (du moins en tant que DT) en 2024.

Textes lus par l’actrice Helena de Laurens.

Production : Société d’Histoire du Théâtre

Production exécutive : Thomas Baumgartner pour Wave Audio

Entretiens menés par Léonor Delaunay

Lecture des textes : Helena de Laurens

Réalisation : Joseph Carabalona

Musique : David Sztanke

Épisode 2 : Habiller la scène

Un pourpoint, un maillot, un legging, des costumes historiques ou historicistes ou des vêtements du quotidien… Cet épisode se met à l’écoute des pratiques des costumières et costumiers qui habillent actrices et acteurs le temps d’une création.

Une historienne du costume, une spécialiste des teintures naturelles et une costumière responsable d’atelier, nous parlent de leur relation au vêtement de scène. Elles nous racontent leur formation, leur rapport à la littérature technique, aux matières, aux couleurs et aux manières dont s’écrit et se transmet cette mémoire aussi sensible que concrète.

Avec :

Sandrine Rozier est designeuse costumes et textile pour les arts vivants. Elle s’est engagée dans le renouveau des colorants et des teintures naturels en introduisant leur usage dans de nombreux théâtres, opéras et dans les formations au costume de scène

Gaëlle Viémont est costumière et historienne des métiers du costume. Elle est maître de conférences en études théâtrales et co-responsable du parcours Conception costume à l’ENSATT à Lyon.

Pauline Zurini est costumière de théâtre et responsable de l’atelier costume du Théâtre National de Strasbourg.

Textes de Pierre-Nicolas Sarrazin, Roland Barthes, Dominique Fabrègue, Paul Gout lus par l’actrice Helena de Laurens.

Production : Société d’Histoire du Théâtre

Production exécutive : Thomas Baumgartner pour Wave Audio

Entretiens menés par Léonor Delaunay

Lecture des textes : Helena de Laurens

Réalisation : Joseph Carabalona

Musique : David Sztanke

Épisode 1 : Éclairer la scène

« L’œil est le toucher des choses lointaines, il éprouve distance, manque, vertige – et en même temps beaucoup de joie pour le lointain. » (Valère Novarina, Pendant la matière, POL, 1991)

Le premier épisode du podcast La Mécanique du spectacle, produit par la Société d’Histoire du Théâtre, est consacré à l’éclairage au théâtre : comment éclaire-t-on un plateau, un espace, un décor, les actrices et les acteurs ? quels sont les enjeux esthétiques, politiques ou matériels de la lumière en scène ?

Trois éclairagistes, Marie-Christine Soma, Kelig Le Bars, Christine Richier, viennent nous parler de leur relation à la lumière, de leurs gestes, de leur références et de leurs inspirations. Elles nous racontent ici leur rapport à la création théâtrale et aux évolutions de leur métier.

Leurs récits s’entrelacent avec des textes de Virginia Woolf, Valère Novarina, Michael Baxandall ou Jean-Paul Rabret lus par l’acteur Vincent Breton.

Production : Société d’Histoire du Théâtre

Production exécutive : Thomas Baumgartner pour Wave Audio

Entretiens menés par Léonor Delaunay

Lecture des textes : Vincent Breton

Réalisation : Joseph Carabalona

Musique : David Sztanke

Apple podcast

Apple podcast Deezer

Deezer Amazon music

Amazon music Spotify

Spotify Podcast addict

Podcast addict PocketCasts

PocketCasts CastBox

CastBox