Revue d’Histoire du Théâtre • N°275 T3 2017

Spectacles et Casinos en France. Recensement et bibliographie

Résumé

Ce travail fait écho à la Bibliographie de la vie théâtrale en province au XIXe siècle[1] et procède de la même méthodologie. Il s’agit donc de recenser les théâtres des casinos –existant ou ayant existé- en France et dans les colonies et de dresser la liste des études qui leur ont été consacrées. 355 lieux ont ainsi été repérés dans 283 villes de 67 départements en France métropolitaine et en Corse. Les références bibliographiques sont au nombre de 475, de nature diverse : écrits universitaires, travaux d’étudiants, articles dans des bulletins de sociétés savantes locales ou production d’amateurs éclairés, sites internet institutionnels ou personnels… Les études traitant des seuls théâtres de casinos sont rares. Le sujet est toutefois abordé dans des textes portant sur les loisirs, le thermalisme, les jeux, l’architecture ou dans des monographies historiques. Ce travail devra être complété et élargi à d’autres territoires, européens pour commencer.

Abstract :

This work echoes the Bibliographie de la vie théâtrale en province au XIXe siècle1 and proceeds from the same methodology. It therefore consists in making an inventory of theatres in casinos, still existing or having existed, in France and in the colonies, and drawing up a list of the studies which have been devoted to them. 355 theatres have been listed in 283 different towns and cities in 67 different départements of metropolitan France and Corsica. Bibliographic references, totaling 475, are diverse and varied: academic writings, student works, articles from local learned societies, documents produced by enlightened amateurs, personal or institutional websites … While studies solely devoted to theatres in casinos are rare, the subject is discussed in many writings dealing with leisure, balneology, gambling, architecture or historical monographs. This work will have to be completed and expanded to further territories, European territories for a start.

[1] http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?bibliographie-de-la-vie-theatrale.html

Texte

Recensement et bibliographie des casinos en France et dans les colonies : méthodologie de constitution et premiers résultats

Télécharger ici le document : BIBLIOGRAPHIE-CASINOS

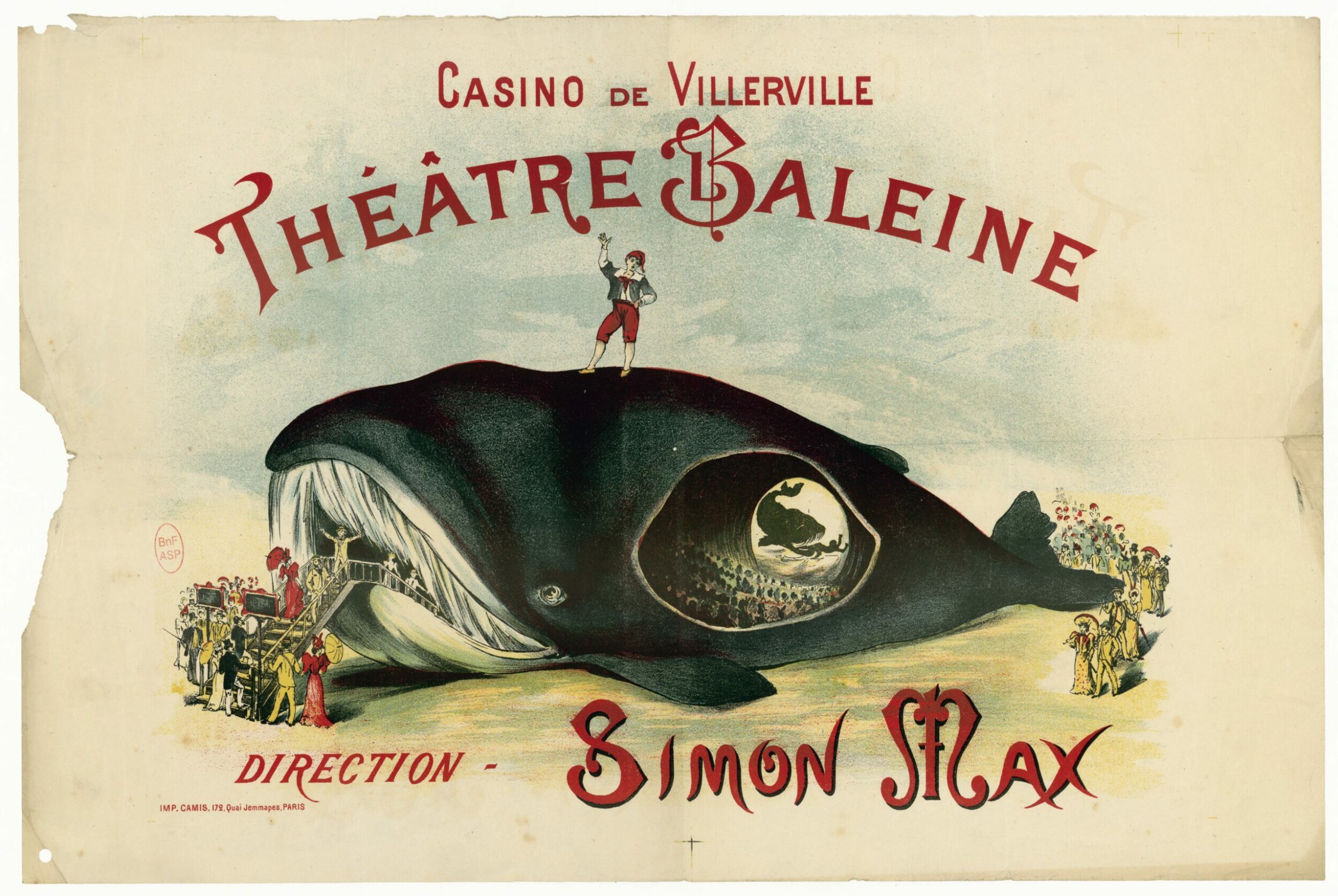

Ce travail (finalisé en février 2017) vise d’abord à dresser la liste des casinos existant ou ayant existé sur le territoire français, lieux complexes de sociabilité « au croisement d’activités mondaines et ludiques, de pratiques économiques et esthétiques, et d’une expérience spectatrice rendue particulière par des superpositions qui ne se font pas d’ordinaire dans l’espace culturel de la ville[1]. » Ce sont les casinos en tant que lieux de spectacles qui nous intéressent ici. Particulièrement importants en province où leur nombre croît parallèlement au nombre de touristes dans les stations balnéaires, ces lieux hybrides mêlent un public venu d’ailleurs et un public local, qui grâce au casino, a un accès direct à des spectacles, souvent de haute tenue. Le nombre de lieux de spectacles- 355- ainsi recensés indique combien la province est concernée par les spectacles des casinos qui reçoivent des troupes prestigieuses dans des lieux souvent luxueux.

Cette banque de données fait écho à une autre intitulée Bibliographie de la vie théâtrale en province au XIXe siècle, hébergée sur le site du Ceredi[2] de l’université de Rouen. Il s’agit ici d’observer les théâtres des casinos, de les recenser et de dresser la liste des études[3] qui leur ont été consacrées. Par souci de commodité, pour une première édition, il a été fait le choix de se limiter aux casinos du territoire français et de ses anciennes colonies[4]. Il faudrait par la suite envisager d’élargir le terrain d’étude aux pays européens pour commencer, puis aux autres continents.

Les mots clefs employés pour élaborer cette double liste de lieux et d’études furent « casino / cercle /histoire/ nom de ville / spectacle/théâtre/salle » utilisés seuls ou, le plus souvent, combinés.

Les sites visités ont tout d’abord été ceux des Archives, qu’elles soient nationales, régionales, départementales ou municipales. Le lien http://www.guide-genealogie.com/guide/archives_adresses.html donne accès à la liste exhaustive des sites internet des archives départementales. On trouvera sur http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/ les liens avec des sites d’archives municipales ou régionales et de bibliothèques ou médiathèques permettant d’accéder à des archives numérisées comme celles de la BM de Marseille : http://www.lexilogos.com/bibliotheque_municipale_marseille.htm. Les catalogues des médiathèques régionales doivent être interrogés, comme l’a été, par exemple, celui de Montpellier https://mediatheques.montpellier3m.fr/DEFAULT/montpellier-region.aspx

Outre ces sites institutionnels, et s’agissant de la province, territoire vaste et morcelé, les sites des sociétés savantes locales – qui sont de plus en plus nombreuses à mettre en ligne leur catalogue de publications – ont été systématiquement parcourus à partir des liens figurant sur l’annuaire du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS) : http://cths.fr/an/. Ce travail long et fastidieux fut enrichi par la consultation de de bases bibliographiques régionales comme, par exemple, la base bibliographique comtoise de Besançon, très complète : http://bib.besancon.fr/cgi-bin/abnetclop/O7711/ID906cd443/NT1 qui renvoie à quelques références livresques et à environ 200 photographies du casino de Besançon. Le catalogue complet des Annales de Normandie se trouve, lui, sur Persée à l’adresse http://www.persee.fr/collection/annor .

Les bases de données du Ministère de la Culture furent d’une très grande utilité pour la constitution de cet inventaire des lieux de sociabilité. À partir de la page : http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/bddinv.htm, ou de http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/ il est possible d’accéder à la base Mérimée (http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ ) qui recense des édifices ; à la base Mémoire (http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/pages/bases/memoire_cible.html ) qui propose des photographies de monuments et à la base Médiatek ( http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/pages/bases/mediathek_cible.html ) qui renvoie à des notices bibliographiques. On peut aussi consulter http://www.numerique.culture.fr/pub-fr/index.html et la base Joconde http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETOUR, portail des collections des musées de France qui génère des liens avec des représentations picturales[5] ou photographiques des casinos et de leurs théâtres. On consultera avec profit les éléments relatifs à l’inventaire du patrimoine dans les différentes régions, comme http://patrimoine.nordpasdecalais.fr/ ainsi que la base documentaire des écoles d’architecture ArchiRès, https://www.archires.archi.fr/, portail francophone des écoles d’architecture et de paysages, qui propose, entre autres ressources, la liste des travaux de fin d’études soutenus dans les écoles françaises.

Moins scientifiques, le site personnel Carthalia (http://andreas-praefcke.de/carthalia/ ) et le site commercial Delcampe (https://www.delcampe.net/fr/collections/cartes-postales/france/ ) ont été parcourus afin de compléter la liste des bâtiments, dont l’existence était avérée par des cartes postales anciennes, recherche parfois fructueuse pour les casinos aujourd’hui démolis.

Les bibliothèques de recherche et universitaires constituent bien évidemment un gisement d’informations de premier ordre. Le catalogue de l’Abes Sudoc est la première ressource à interroger.

On complètera la recherche avec des sites propres à certaines universités qui hébergent des bases de données des mémoires et thèses soutenus par leurs étudiants comme Memorable à l’université de Haute-Bretagne http://services.univ-rennes2.fr/memorable/interro/accueil.php?act=acc&b=1 ou la base Hermine http://www.hermine.org/, service d’informations sur la Bretagne et les Bretons, qui signale les articles de presse, études et rapports paraissant sur ce sujet tant au niveau local et régional que national et international. .

Le fichier central des thèses http://www.theses.fr/ fournit les renseignements indispensables sur les travaux en cours. Sa consultation sera complétée par celle de DUMAS (dépôt universitaire de mémoires après soutenance) http://dumas.ccsd.cnrs.fr/ et de Hal Archives ouvertes[6] https://hal.archives-ouvertes.fr/ ainsi que, par exemple, de OATAO (Open Archive Toulouse Archive Ouverte[7]), site de l’université de Toulouse encore peu utilisé par les sciences humaines http://oatao.univ-toulouse.fr/ . La recherche dans Google scholar https://scholar.google.fr/ s’avère beaucoup plus difficile si on recherche uniquement à partir de « casino+théâtre ».

Enfin, le site d’open édition http://search.openedition.org/index.php?q=casino&s=In+Situ qui regroupe les ressources de revues.org http://www.revues.org/, calenda http://calenda.org/ et hypotheses.org[8] http://fr.hypotheses.org/ est d’une grande utilité pour notre sujet, avec des liens aux articles de la revue du patrimoine In situ, et de la revue 1895, d’histoire du cinéma (les salles de théâtre étant souvent devenues salles de cinéma, ce sujet n’est pas étranger à notre étude).

Les résultats rencontrés sur Gallica, par exemple, ont soulevé un problème de méthodologie : fallait-il inclure dans les références, des liens avec des documents issus de la presse qui attestent de l’existence d’un ou de plusieurs casinos, mais qui ne constituent pas une étude ? Un tel travail aurait été titanesque ; le parti pris a été de ne signaler que les liens avec des corpus particulièrement riches et/ou intéressants qui pourraient constituer une piste de recherche[9].

D’autres sites ont été consultés au fur et à mesure des recherches : sites d’offices du tourisme, de villes, sites personnels…. au cours de recherches qui n’ont pas échappé à la sérenpidité.

Méthodologie du choix des entrées

La base du ministère de la culture Mérimée, bâtiments historique, ou celle des écoles d’architectures ArchiRès, ont été consultées et exploitées, et ont permis de compléter la liste des casinos. Toutefois, nous avons effectué un choix parmi les entrées ainsi repérées et n’avons fait figurer dans cette bibliographie que les études mettant l’accent sur l’évolution des espaces intérieurs (le théâtre, le salon des fêtes et parfois la grande salle de jeu), leur fonctionnement, leur symbolique. Nous avons conservé les études générales d’urbanisme qui permettent le plus souvent de resituer les casinos dans leur contexte urbain immédiat, mais aussi dans le cadre plus vaste du développement d’une société des loisirs et du tourisme et nous avons passé sous silence des études sur les casinos mais ne portant pas sur la thématique du spectacle.

Premiers résultats

La proximité du sujet avec des mots clefs tels que tourisme, thermalisme, balnéaire a induit la prise en compte d’écrits ou de sites qui ne sont pas entièrement centrés sur les casinos, mais qui les évoquent suivant un biais particulier (tourisme ou thermalisme, par exemple). En effet, la complexité du casino, mise en évidence par Sarah Di Bella dans l’appel à communication déjà cité[10] entraîne une multiplicité de réponses lors d’une recherche par le seul mot clef « casino » dans un moteur de recherche.

En France métropolitaine et Corse, 355 lieux ont été repérés dans 283 villes de 67 départements[11]. La loi de 1907, fondatrice en France des casinos, a été suivie en un an de la création de 130 établissements. Néanmoins, ces derniers sont répartis de manière hétérogène, 20 départements métropolitains n’en ayant accueilli aucun ; l’actuelle région Centre-Val de Loire n’en comptant qu’un. Certains ont survécu, d’autres ont disparu, d’autres créés à l’occasion d’une exposition universelle, par exemple, furent très éphémères. Le nombre de casinos-salle de spectacles répertoriés est important. Ils étaient de tailles et de notoriété différentes, mais tous ont participé à la diffusion de spectacles sur le territoire.

Les universitaires, auteurs de 44% des publications repérées, n’ont pas ignoré le sujet des casinos. Ils les ont néanmoins abordés essentiellement du point de vue de l’architecture, du tourisme ou de l’histoire. Les sociétés savantes locales et leurs membres s’y sont intéressés et ont le plus souvent produit des monographies. Enfin, patrimonialisation oblige, les sites institutionnels des mairies, offices du tourismes ou Conseils Départementaux ont fait des casinos anciens des lieux touristiques auxquels leurs sites consacrent une ou deux pages.

Si certaines régions comme la Normandie ou l’Auvergne ont été abondamment étudiées, d’autre l’ont peu été (Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardennes…) et constituent des terrains d’études envisageables pour l’avenir. Dans d’autres régions, les études portent sur certaines villes phares : Vittel en Lorraine, Saint-Malo ou Dinard en Bretagne. En Aquitaine, Biarritz, Pau, Saint-Jean-de-Luz ou Arcachon ont fait l’objet de très nombreuses publications au détriment des villes et des casinos des autres départements de la région. Le chantier qui s’ouvre devant nous est donc vaste. Il ne faudra pas oublier d’y inclure les spectacles des casinos des villes du Maghreb.

Les publications scientifiques sur les casinos proviennent donc pour moitié du domaine historique (Histoire moderne, histoire culturelle et histoire de l’art), un quart s’intéresse à l’architecture des bâtiments. Une absence est à souligner, celle de la littérature et du répertoire. Il était donc temps que la Revue d’Histoire du Théâtre s’empare du sujet et s’intéresse aux spectacles des casinos.

Cette recension sera régulièrement actualisée. Si vous avez connaissance de publications sur le sujet des théâtres des casinos, veuillez écrire à cette adresse : christine.carrere-saucede@iut-tlse3.fr

Références

[1] Sarah di Bella, appel à communication pour la journée d’études Casinos et spectacles au XX° siècle, organisée à Paris le 15 décembre 2012

[2] http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?bibliographie-de-la-vie-theatrale.html

[3] Cette bibliographie qui est uniquement descriptive et non critique.

[4] Il existe pour d’autres pays des études intéressantes telle celle de Jeanne MOISAND, Scènes capitales : Madrid, Barcelone et le monde théâtral fin de siècle, publié en 2013 par la Bibliothèque de la Casa de Velázquez (n° 61 – 420 pages)

[5] Cartes postales, gravures, estampes, calendriers, affiches….

[6] Site qui est décrié par certains de nos confrères car les dépôts ne sont soumis à aucune validation.

[7] Site qui contrairement à Hal n’héberge que des publications acceptées et effectives.

[8] Blogs en sciences humaines et sociales.

[9] Le dépouillement de la presse ancienne pour établir la liste des programmes des théâtres de casinos pourrait prendre place sur le site Dezède, https://dezede.org/, et éventuellement faire l’objet de la publication d’un dossier.

[10] « Le Casino est l’espace culturel d’une sociabilité qui se définit au croisement d’activités mondaines et ludiques, de pratiques économiques et esthétiques, et d’une expérience spectatrice rendue particulière par des superpositions qui ne se font pas d’ordinaire dans l’espace culturel de la ville. »

[11] La loi de 1907 n’autorisait que les stations balnéaires thermales ou climatiques à accueillir des casinos. Ces établissements ont obligation de développer trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu.

Pour citer cet article

Christine Carrère-Saucède, « Spectacles et Casinos en France. Recensement et bibliographie », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 275 [en ligne], mis à jour le 01/03/2017, URL : https://sht.asso.fr/spectacles-et-casinos-en-france-recensement-et-bibliographie/