Revue d’Histoire du Théâtre • N°279 T3 2018

1968–2018, un anniversaire en trompe-l’œil ?

Par Alice Folco

Résumé

Deux jours avant l’ouverture des Jeux Olympiques d’Hiver de Grenoble, le 3 février 1968, André Malraux prononça un de ses discours qui firent date, pour inaugurer une des « cathédrales » de la culture en faveur desquelles son ministère avait œuvré : la Maison de la Culture de Grenoble. Construite par un disciple du Corbusier, André Wogenscky, elle offrait alors trois salles de spectacles, une discothèque et une bibliothèque, des salles d’exposition et de réunion, un snack-bar, et même une garderie. Elle trônait au milieu d’un terrain vague, loin du centre ville, « maison » solitaire appelée à reconfigurer l’espace urbain autour d’un idéal de Culture – pour tous et pour chacun, en province et pas seulement à Paris, dans la périphérie populaire et plus seulement dans le cœur bourgeois des cités. Cinquante ans après, la Maison de la Culture est devenue une Scène nationale, rebaptisée MC2 en 2004, après les travaux de rénovation et d’extension menés par Antoine Stinco. Elle a absorbé en 2013 le Centre Dramatique National des Alpes qui y avait été installé au début des années 1970 ; elle est toujours dans un entre-deux urbain et elle suscite encore, comme d’autres institutions similaires, force débats et discussions sur ce que sont et devraient être ses missions.

Texte

| 1968–2018, un anniversaire en trompe-l’œil ?

« Chaque siècle refait son anthologie. Dans sa lutte contre les puissances de l’instinct, la culture n’est pas l’accumulation des valeurs du passé, elle en est l’héritage conquis. »

André Malraux, discours d’inauguration de la Maison de la Culture de Grenoble, 3 février 1968[1].

« Je n’ai pas le trac de parler devant un auditoire amical. Je n’ai pas le trac de parler devant un écrivain que j’admire, car l’admiration dilate plutôt qu’elle n’étouffe […]. Je n’ai pas le trac de parler devant un ministre, dont la fonction appelle à mes yeux une vigilance critique plutôt qu’un respect paralysant […]. J’ai pourtant le trac au moment d’ouvrir cette Maison au public. Nous l’avons bâtie pour que s’y rencontrent l’art et le peuple. Cette rencontre, il ne suffit pas de la vouloir pour qu’elle ait lieu. Il faut encore que l’art nous fasse la grâce de sa visitation. Il faut encore que nous trouvions grâce aux yeux du peuple, et qu’il adopte cette Maison pour sienne. »

Michel Philibert, Président de l’Association des Amis de la Maison de la Culture, 3 février 1968.

Deux jours avant l’ouverture des Jeux Olympiques d’Hiver de Grenoble, le 3 février 1968, André Malraux prononça un de ses discours qui firent date, pour inaugurer une des « cathédrales » de la culture en faveur desquelles son ministère avait œuvré : la Maison de la Culture de Grenoble. Construite par un disciple du Corbusier, André Wogenscky, elle offrait alors trois salles de spectacles, une discothèque et une bibliothèque, des salles d’exposition et de réunion, un snack-bar, et même une garderie. Elle trônait au milieu d’un terrain vague, loin du centre ville, « maison » solitaire appelée à reconfigurer l’espace urbain autour d’un idéal de Culture – pour tous et pour chacun, en province et pas seulement à Paris, dans la périphérie populaire et plus seulement dans le cœur bourgeois des cités. Cinquante ans après, la Maison de la Culture est devenue une Scène nationale, rebaptisée MC2 en 2004, après les travaux de rénovation et d’extension menés par Antoine Stinco. Elle a absorbé en 2013 le Centre Dramatique National des Alpes qui y avait été installé au début des années 1970 ; elle est toujours dans un entre-deux urbain et elle suscite encore, comme d’autres institutions similaires, force débats et discussions sur ce que sont et devraient être ses missions.

À l’occasion de son cinquantenaire, ce dossier se propose de revenir sur l’histoire d’une institution qui est un instrument de la politique culturelle nationale, mais aussi un édifice ancré dans un territoire donné et animé par sa dynamique propre – un lieu « central » et pas seulement « décentralisé », pour nombre de ceux, professionnels ou spectateurs, qui le considèrent comme un monde en soi ; un lieu dont les péripéties singulières peuvent intéresser et interroger au-delà des massifs montagneux qui entourent le bassin grenoblois. L’accent a été mis sur une période particulière, celle de la genèse et de la mise en place du projet, entre 1958 et 1978 – période qui ne peut se comprendre sans un retour aux temps à bien des égards fondateurs de la Libération – envisagée ici comparativement, grâce aux exemples de Grenoble et de Rennes. Parce que les enjeux de politique culturelle sont bien documentés par ailleurs[2], le choix a été fait d’explorer plutôt des aspects spécifiquement reliés à la création scénique et ses conditions d’émergence. Des spécialistes des études théâtrales ont ainsi été invités à revenir sur diverses archives liées à l’histoire de la Maison de la Culture et du CDNA, en partant du postulat que leur expertise « nationale » permettrait de mettre en perspective une mémoire qui, sur le plan local, n’est pas toujours apaisée, et avec l’idée que leurs contributions permettraient de donner accès à certains « angles morts » du récit national du théâtre – récit qui s’avère parfois, tradition centraliste française et jeunesse des études théâtrales obligent, plus « parisien » que véritablement « français ».

Dans un premier temps, le dossier évoque divers projets qui ont préfiguré l’implantation d’une Maison de la Culture puis d’un Centre dramatique national dans le bâtiment inauguré en 1968.

La partie « Genèses » revient sur les années 1940 et l’immédiate après-guerre, à une période où se déroule, sous l’impulsion de Jeanne Laurent, la première phase d’institutionnalisation de la décentralisation, et où la ville de Grenoble, qui avait toutes les cartes en main pour faire partie de cette première vague, rate in extremis la marche de l’Histoire. Marco Consolini retrace l’éphémère aventure des Comédiens de Grenoble (1945–1947), en montrant ce qu’aurait pu être la décentralisation française si le projet porté par Jean Dasté avait pu s’enraciner à Grenoble plutôt qu’à Saint-Étienne. Marion Denizot analyse quant à elle la trajectoire des Jeunes comédiens, compagnie rennaise fondée en 1940 qui servit de socle à la fondation du Centre Dramatique de l’Ouest en 1949. La généalogie de ces deux projets d’implantation d’une troupe permanente présente des similitudes – en même temps que de profondes dissemblances, tant politiques que culturelles – : même influence de Jacques Copeau et de ses héritiers (via Léon Chancerel à Rennes, via Jean Dasté à Grenoble), même rôle décisif de la guerre dans la cristallisation de l’engagement d’une génération autour du théâtre et de ses vertus, même soutien de l’État, et, plus tard, même articulation forte avec une Maison de la Culture ouvrant ses portes en 1968. On ne peut évidemment que spéculer sur les facteurs qui firent que l’aventure tourna court à Grenoble en 1947 alors qu’elle fut un succès à Rennes en 1949 : peut-être l’action rennaise était-elle implantée localement depuis plus longtemps, peut-être la mairie de Rennes était-elle plus riche[3], peut-être les divisions de la gauche y étaient-elles moins marquées, ou peut-être avait-on su tirer en haut lieu les leçons de l’échec grenoblois… La comparaison permet en tout cas de mieux saisir la complexité des entrelacements entre enjeux locaux et nationaux, de la même manière que le fait de raconter l’implantation d’un Centre Dramatique National depuis les archives locales permet d’affiner encore notre perception de la singularité des différentes facettes de la décentralisation théâtrale.

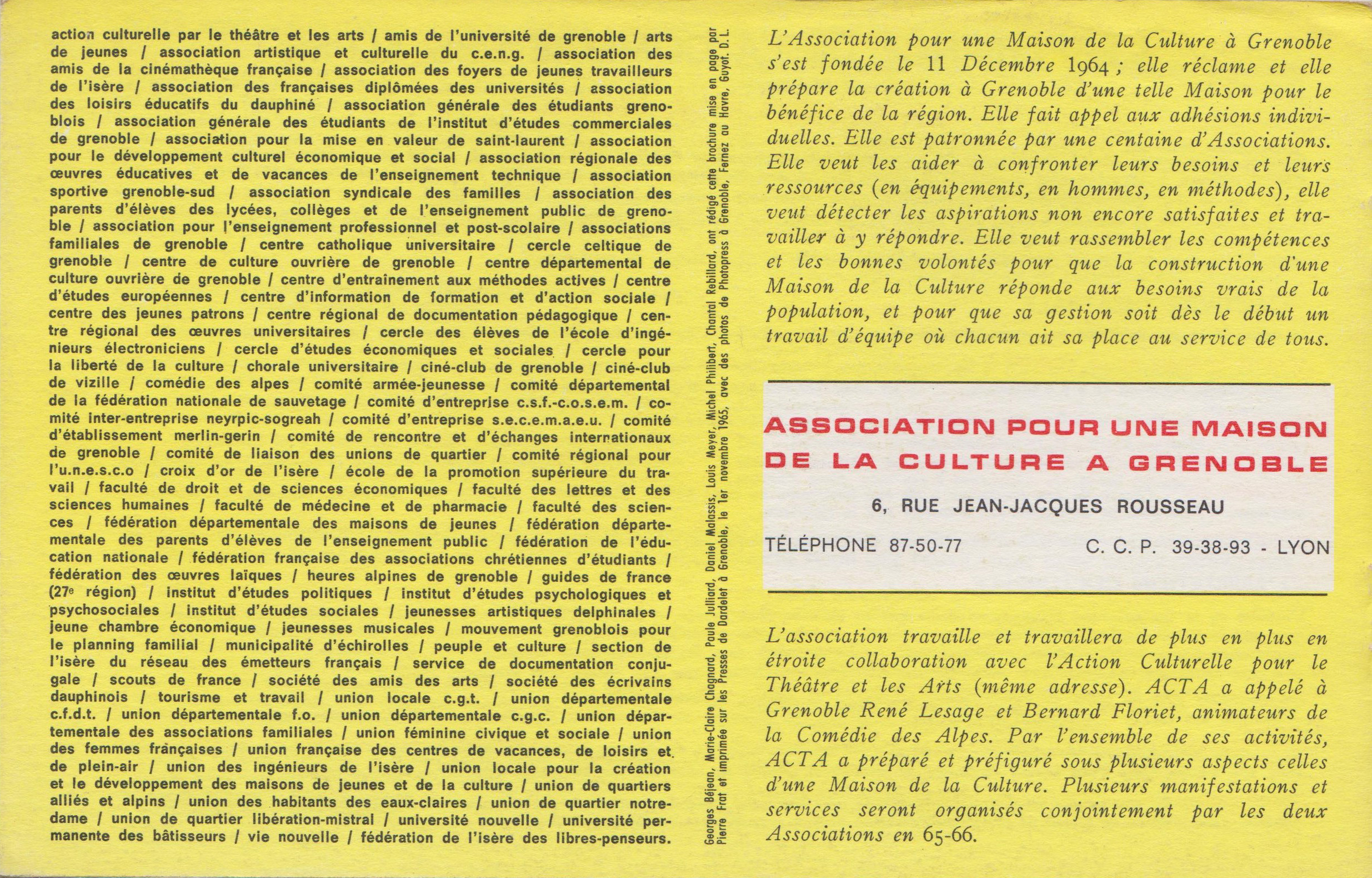

Dans la partie Construction(s) (1958–1968), Séverine Ruset revient sur une association de spectateurs militants créée en 1958, ACTA (Action Culturelle par le Théâtre et les Arts), dont les activités préfigurèrent celles de l’Association pour une Maison de la Culture à Grenoble fondée en décembre 1964. ACTA a beaucoup bataillé, tant sur le plan local que national, pour que les Grenoblois et Isérois aient la possibilité d’accéder à des spectacles de qualité, et a joué un rôle déterminant dans l’obtention, au début des années 1960, de l’installation d’une troupe permanente subventionnée : la Comédie des Alpes, dirigée par deux anciens de Jean Dasté, René Lesage et Bernard Floriet[4]. Sandrine Dubouilh s’attache de son côté à la concrétisation architecturale du projet de Maison de la Culture (1965–1968), démêlant le fil des relations complexes entre le ministère des Affaires Culturelles et la municipalité de Grenoble, et mettant l’accent sur les enjeux utopiques qui sous-tendaient le programme de Wogenscky, tant sur le plan théâtral qu’urbanistique. Marjorie Glas revient, enfin, sur la trajectoire professionnelle du premier directeur de la Maison de la Culture, Didier Béraud, dont le parcours permet de ressaisir la singularité des pratiques et des conceptions de la culture et de l’action culturelle au sein de la Maison de Grenoble, mais aussi de mieux cerner certains des enjeux idéologiques et générationnels qui vont se cristalliser autour du mouvement de Mai 1968.

La dernière partie, Appropriation(s), traverse, sous l’angle des spectacles, les dix premières années de la Maison de la Culture, de son inauguration en 1968 à la fin des années 1970. Julie Valero a enquêté sur la manière dont les metteurs en scène se sont appropriés, concrètement, le « théâtre torique » conçu par Wogenscky et inspiré des recherches de Jacques Polieri. Elle formule ainsi de nouvelles hypothèses sur les raisons qui firent que cette salle expérimentale, vite rebaptisée « Théâtre mobile », resta un prototype – un objet tournant extraordinaire, qui marque un jalon dans l’histoire de la scénographie mondiale, mais qui, dans la pratique, cessa vite de fonctionner et d’inspirer les metteurs en scène.

Malika Bastin-Hammou étudie la réception du Living Theatre à Grenoble en 1969, et montre combien, un an après les remous d’Avignon, l’accueil réservé à Antigone et Mysteries and Smaller pieces, ainsi qu’à Paradise Now sur le campus universitaire, est symptomatique des mutations et des transitions déjà à l’œuvre dans la toute jeune institution. Mélanie Papin s’attache à montrer de quelle manière la Maison de la Culture, alors même qu’elle n’avait pas d’animateur dédié à la création chorégraphique, a pu être un lieu d’accueil pionnier pour les danses contemporaines, avant que ne s’y installe au début des années 1980 le Centre Chorégraphique National que Jean-Claude Gallota allait diriger pendant une trentaine d’années. Enfin, Aurélie Coulon s’est interrogée sur la genèse d’un spectacle-manifeste de Georges Lavaudant, Palazzo Mentale, palimpseste textuel et visuel créé pour la première fois en 1976, et création emblématique qui permet de prendre la mesure des ruptures esthétiques qui allaient travailler la Maison de la Culture et le CDNA à la fin des années 1970.

Par ailleurs, une exposition virtuelle consacrée aux archives de la Comédie des Alpes (1961–1975) est consultable sur le site internet de la Société d’Histoire du Théâtre : elle entend redonner une forme de visibilité, tant artistique que médiatique, au travail théâtral mené par la génération « discrète » de la décentralisation.

Cette traversée des ans, dont bien des aspects restent encore à explorer, permet de mesurer combien 2018 est un anniversaire en trompe-l’œil à bien des égards. 1968 vit certes sortir de terre un édifice, mais pour beaucoup des acteurs de terrain, l’origine véritable du projet remontait à la Libération, avec la naissance de la première Maison de la Culture de Grenoble en 1944, et surtout avec le traumatisme laissé par le départ forcé de Jean Dasté à Saint-Étienne en 1947. Pour les défenseurs de la cause théâtrale, d’une certaine manière, l’histoire avait (re)commencé en 1958, avec la fondation de l’association ACTA, qui allait inaugurer une décennie de luttes et de tractations ayant pour objectif une programmation artistique ambitieuse et la construction d’architectures adaptées aux « besoins vrais »[5] de la population. Le projet était soutenu par l’État, et dès 1962, Émile Biasini avait proposé que Grenoble participe au plan d’implantation des Maison de la Culture, mais la proposition avait rencontré (encore) l’indifférence de la municipalité. L’élection d’Hubert Dubedout en 1965 à la mairie allait changer la donne, et sous l’impulsion de Bernard Gilman, son adjoint aux Affaires Culturelles, la Ville allait adroitement profiter de la manne olympique pour faire rénover ses équipements culturels[6]. Ainsi, pour beaucoup des acteurs de terrain, pour les militants de l’éducation populaire, pour la soixantaine de collectivités impliquées dans le projet de Maison de la Culture, 1968 fut l’aboutissement d’un combat, un moment symbolique mais aussi à bien des égards anecdotique – le « grand cirque d’hiver »[7] des Jeux Olympiques ne constituant jamais qu’un prétexte et une bonne aubaine pour la réalisation d’un idéal plus vaste d’action culturelle au long cours.

2018 est aussi un anniversaire en demi-teinte, parce que, une fois le bâtiment livré, restait à en inventer la gouvernance et les orientations, et qu’avec l’institutionnalisation vinrent inévitablement les désillusions. Après tant d’années passées à rêver et à convaincre, non seulement les attentes étaient immenses, mais un malin hasard fit coïncider le moment de l’épreuve du réel avec le calendrier révolutionnaire du printemps 1968. À peine les inaugurations terminées, la Maison se retrouvait-elle fermée, en grève par solidarité avec les étudiants et ouvriers, mais aussi pour défendre des revendications concernant les conditions de travail de ses employés et pour réclamer des moyens afin que l’ensemble des Maisons de la Culture françaises puissent mieux remplir leurs missions de service public.

Surtout, à peine installée, et bien après le seul printemps 1968, l’équipe de Didier Béraud, puis celle de Catherine Tasca qui lui succéda de 1973 à 1977, allaient connaître toute une série de désaveux, et prendre de plein fouet le vent d’une révolte dont on sait qu’elle ne fut pas tendre avec la génération de l’après-guerre, y compris celle qui avait défendue ardemment les valeurs de l’éducation et du théâtre populaires. À l’extérieur, certains allaient très vite regretter que la Maison de la Culture n’ait pas réussi son pari d’ouverture au monde ouvrier, ou lui reprocher d’être devenu un « immense temple de Moloch élevé au Dieu Culture [qui] a centralisé toutes les actions culturelles. »[8] Mais en interne aussi, les débats étaient intenses, et il n’était pas aisé de tenir la promesse de « faciliter le dialogue à tous les échelons. »[9] Ce n’est pas pour rien que Michel Philibert, président de l’association des Amis de la Maison de la Culture, avait pris soin de marteler, dans son discours d’inauguration de février 1968, toute l’importance qu’il accordait à une « formule de cogestion »[10] permettant de concilier les points de vue des pouvoirs publics, de la direction de la Maison, des artistes mais aussi des adhérents et militants. Pour ne rien simplifier, avec la création d’un Centre Dramatique National, en 1971, ce furent deux institutions qui se mirent désormais à cohabiter dans un même bâtiment et à devoir en partager les espaces (trois à partir de 1984, avec l’installation d’un Centre Chorégraphique National).

Pour René Lesage et Bernard Floriet, l’installation dans la Maison de la Culture venait récompenser des années d’un travail dont tout le monde s’accordait à reconnaitre la qualité (en termes de créations comme de décentralisation dans le département et la région). Elle n’allait pourtant pas se faire sans heurts : outre le fait qu’il n’était pas évident de passer de la petite salle conviviale de la rue du Lycée au prototype expérimental qu’était le « Théâtre mobile », la contestation et la demande de renouvellement esthétique du début des années 1970 allaient faire vieillir d’un coup les propositions des premiers compagnons de la décentralisation. La Compagnie des Alpes eut beau devenir Centre Dramatique National en 1971, son contrat ne fut pas renouvelé. Et, en 1975, c’est à Gabriel Monnet (non reconduit à Nice) que revint la première direction du Centre Dramatique National des Alpes – bientôt en la compagnie d’un jeune Grenoblois, Georges Lavaudant, et de son Théâtre Partisan.

1968 marque ainsi le début d’une décennie contrastée. D’un côté, la création scénique in situ fut soutenue par des moyens sans précédents, et un large public allait avoir accès aux plus grands noms de la création contemporaine nationale et internationale. Un travail de médiation d’une ampleur inédite se mettait en place : on inventait des nouvelles manières d’« organiser la rencontre avec l’œuvre »[11], en s’appuyant sur une équipe d’animateurs spécialisés dans les domaines du théâtre, du cinéma, de la littérature, de la musique, des arts plastiques et des sciences, et sur la publication d’un journal d’information à destination des adhérents, Rouge et Noir. D’un autre côté, les débats esthétiques et surtout idéologiques allaient finir par générer une véritable crise à la fin des années 1970. En 1977, au moment du départ de Catherine Tasca, Georges Lavaudant, désormais seul à la tête du CDNA, remet en cause de plus en plus frontalement les principes fondateurs de la Maison de la Culture, et notamment la place accordée à l’animation culturelle, qui se fait selon lui, au détriment des artistes : « Je remarque qu’à l’intérieur de l’espace que je fréquente il y a de moins en moins d’artistes, d’artisans et de plus en plus d’animateurs et de professeurs. Cela m’attriste et m’inquiète. Je ne pense pas que les carences de l’Éducation Nationale, ou d’un secteur de la médecine doivent être palliées par les Maisons de la Culture. »[12]

Lorsque Georges Lavaudant finit, au terme d’une longue polémique qui agite l’ensemble des acteurs culturels du territoire, par prendre la direction de la Maison de la Culture en plus de celle du Centre Dramatique National des Alpes, en 1981, une page se tourne : les animateurs sont licenciés, la bibliothèque et la discothèque fermées. Les « adhérents » ont laissé place au « public » ; l’institution peut amorcer sa mue pour devenir une Maison des spectacles plus que « de la Culture » à proprement parler. Bientôt renommée « Cargo », en référence aux lignes de proue dessinées par le bâtiment, elle entame un nouveau cycle artistique et institutionnel – cycle qui se termine lui aussi par un virulent débat, à la fin des années 1990, lorsque la rénovation architecturale du bâtiment s’accompagne d’une « requalification » institutionnelle[13].

Ce cinquantenaire s’impose donc comme une occasion de revenir sur les mémoires plurielles d’un bâtiment qui a abrité des institutions variées, avec chacune leurs logiques propres, et qui a vu se croiser des personnes très diverses : troupes permanentes et artistes en tournée, salariés et adhérents de la Maison de la Culture, spectateurs fidèles et de passage, militants de l’éducation populaire et clubbeurs noctambules. Tous auraient une histoire différente à raconter, une perception singulière de ce que cet endroit a été pour eux.

Force est de constater pourtant que, pour ceux qui n’ont pas fréquenté les lieux, de ces multiples strates ne reste plus grand-chose – en particulier en ce qui concerne les spectacles, dont la mémoire est peut-être la plus volatile de toutes. Claude-Henri Buffard et Guy Delahaye ont signé une anthologie photographique et subjective, Les Rêves ont leur usine[14], et la MC2 mis en ligne une part de ses archives, mais si les historiens de la décentralisation ont largement analysé les soubassements idéologique du projet et les soubresauts de son histoire[15], concernant les arts de la scène et les divers enjeux proprement esthétiques, l’histoire générale du théâtre s’avère plutôt mutique.

Ainsi, en 2018, un observateur curieux peut continuer à lire l’édifice avec les outils de l’urbanisme et de la politique du territoire, avec ceux de l’architecture et de la politique culturelle[16]. De la même manière, grâce au travail de mémoire d’une association d’éducation populaire comme Peuple et Culture, ou encore aux études comme celles qui ont été portées par l’Observatoire des Politiques Culturelles, les débats autour des missions et orientations de la Maison ont été documentés autant qu’analysés. La trace des spectacles qui y ont été créés, elle, s’est perdue à vive allure, à mesure que les publics se renouvelaient, que les artistes qui créaient des œuvres dans les Centres Dramatique ou Chorégraphique partaient vers d’autres destinées, à mesure aussi que les archives étaient dispersées, oubliées et parfois même égarées. Le bâtiment reste, les spectacles passent – et c’est tout un pan de la création théâtrale et chorégraphique qui s’efface, avec une amnésie remarquable par la rapidité avec laquelle elle s’installe.

À l’heure où l’histoire du théâtre réfléchit à sa propre écriture autant qu’à ses oublis – dont la vie théâtrale ailleurs-qu’à-Paris n’est pas le moindre – il paraissait intéressant de documenter un pan de l’histoire théâtrale française depuis un territoire donné, en faisant le pari qu’à partir d’une étude de cas et de ses singularités, on participerait à déjouer le tropisme périphérique dont souffre la « province » en général, et à mieux cartographier les diverses nuances d’un vaste continent qui reste encore largement à explorer.

Ce dossier est une émanation du projet « Mémoires des spectacles » (Université Grenoble-Alpes : U.M.R. LITT&ARTS et S.F.R. Création), qui vise à inventorier, faire connaître et donner à voir les archives de la création scénique. L’iconographie a été établie grâce à l’aide de Nejib Maroufi (MC2 :), Véronique Tassel (Archives Métropolitaines et Municipales de Grenoble) et Aurélie Berre (photothèque du Musée Dauphinois).

Merci à Marie-Jésus Diaz et à Benjamin Houal pour leur générosité et leur disponibilité. Sur le site internet de la MC2, on pourra consulter un grand nombre de programmes, affiches et photographies relatives aux spectacles mentionnés, ainsi que le périodique Rouge et Noir en intégralité.

| Alice Folco

Notes :

[1] Discours disponible sur le site du Ministère de la Culture : www2.culture.gouv.fr/culture/actualites/dossiers/malraux2006/discours/a.m-grenoble.htm

[2] Voir G. Du Boisberranger, M. Michel et J. Tournon, La Maison de la Culture de Grenoble et son environnement social (1967-1969), études réalisées par le CERAT pour le compte du Ministère des Affaires Culturelles et la Ville de Grenoble, et publiées entre 1972 et 1973.

[3] Peut-être aussi la ville disposait-elle, depuis le 19e siècle, de deux théâtres, l’un lyrique l’autre dramatique, ce qui n’obligeait pas, pour faire de la place à une troupe de théâtre permanente et lui dégager un budget, à sacrifier l’opéra et surtout l’opérette, à laquelle tant des détracteurs ont reproché au maire SFIO de Grenoble, Léon Martin, d’être trop attaché.

[4] Marc Netter, qui allait diriger la Maison de la Culture du Havre à partir de 1964, faisait partie des membres fondateurs de la Comédie des Alpes, mais son nom s’efface très vite au profit du duo Lesage-Floriet.

[5] Brochure de l’Association pour une Maison de la Culture à Grenoble, 1965.

[6] Pour une synthèse récente et richement illustrée au sujet des transformations urbaines et la politique culturelle municipale, on peut se référer à : Olivier Cogne (dir.), Grenoble 1968, les jeux olympiques qui ont changé l’Isère, Glénat / Musée Dauphinois, 2018.

[7] Didier Béraud, Descente en rappel, dans le lointain d’une Maison de la Culture, Paris, Éditions du Linteau, 2008, p. 84.

[8] La formule est de Jonny Ebstein, dans un article où il déplore que le travail mené par Fernand Garnier et Renata Scant n’ait pas trouvé sa place dans les murs (« Théâtre-Action à Grenoble », Travail théâtral № 9, p.111). Sur la compagnie Théâtre-Action, fondée en 1972, et les débats autour de l’animation culturelle, on peut se reporter à « Deux années d’action culturelle. Théâtre-Action », dans « Les animateurs », Esprit, mai 1973.

[9] Brochure de la Maison de la Culture, 1968, p. 16.

[10] Plaquette liée à l’inauguration de la Maison de la Culture, 1968.

[11] Brochure de la Maison de la Culture, 1968, p. 14.

[12] Théâtres. Pratiques / discours / images, revue publiée par le CDNA, № 1, 1977, p. 7.

[13] Pour se faire idée de la diversité et de la virulence des points de vue, on peut se référer à deux ouvrages, édités par La Pensée Sauvage, qui compilent documents, comptes rendus et témoignages : Sueurs froides à la Maison Blanche, la Maison de la Culture de Grenoble. Éléments pour un débat, 1981 ; Quelle Maison pour la Culture ? le Cargo / Maison de la Culture, l’exemple de Grenoble. Éléments pour un débat, 2001.

[14] Les rêves ont leurs usines : une Maison de la Culture, Grenoble 1968–2004, Bresson, Éditions Glénat, 2004.

[15] Voir notamment : Denis Gontard, La Décentralisation théâtrale en France. 1895–1952, Paris, Société d’édition d’enseignement supérieur, 1973, et Pascale Goetschel, Renouveau et décentralisation du théâtre. 1945–1981, Paris, Presses universitaires de France, 2004.

[16] La bibliographie serait trop abondante pour figurer ici, on mentionnera simplement, outre l’ouvrage de référence de Philippe Urfalino (L’invention de la politique culturelle, Fayard, nlle édition en 2011) et les quatre volumes dirigés par Robert Abirached (La Décentralisation théâtrale, Actes-Sud / ANRAT, nlle édition en 2005), un ouvrage récent, accessible et richement illustré : Richard Klein (dir.), Les Maisons de la Culture en France, Éditions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, 2017.

Pour citer cet article

Alice Folco, « 1968–2018, un anniversaire en trompe-l’œil ? », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 279 [en ligne], mis à jour le 01/03/2018, URL : https://sht.asso.fr/1968-2018-un-anniversaire-en-trompe-loeil/