Revue d’Histoire du Théâtre • N°269 T1 2016

Compte rendus RHT#269

Par Hadrien Volle, Michèle Sajous D’Oria, Odette Aslan

Résumé

Comptes rendus des ouvrages suivants :

Maurizio Melai, Les Derniers feux de la tragédie classique au temps du romantisme, Paris, Presses Universitaires Paris-Sorbonne, 2015

par Hadrien Volle

Paulette Choné et Jérôme de La Gorce, Fastes de cour au XVIIe siècle. Costumes de Bellange et de Berain, Paris, Editions Monelle Hayot, 2015

par Michèle Sajous D’Oria

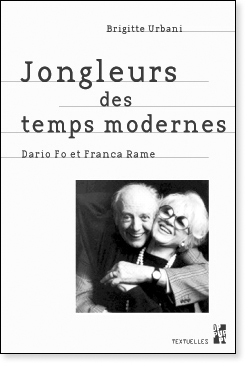

Brigitte Urbani, Jongleurs des temps modernes. Dario Fo et Franca Rame, Presses Universitaires de Provence, 1er trimestre 2013

par Odette Aslan

Texte

Maurizio Melai, Les Derniers feux de la tragédie classique au temps du romantisme, Paris, Presses Universitaires Paris-Sorbonne, 2015

| par Hadrien Volle

Par cet ouvrage, Maurizio Melai adopte le « point de vue des perdants » dans la querelle qui fait rage, sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, entre classiques et romantiques. Comme point de départ, l’auteur reconstitue et examine le code de la tragédie tardive, vivant alors son dernier souffle. C’est en effet durant la première moitié du XIXe siècle que sont créées les ultimes pièces originales du genre.

Afin de mener ce travail à bien, Melai suit une perspective historicisante, observant la vision des auteurs et du public, sur ce qu’ils définissent eux-mêmes par tragédie. Il étudie également l’influence réciproque entre tragédie et drame romantique, dans le but de mettre en lumière leur continuité mutuelle. L’ouvrage s’appuie sur quatre-vingts pièces ayant une incidence dans l’opinion publique française, au cœur des trois cents ayant été composées entre 1814 et 1854. Si Melai privilégie l’interprétation et le rapprochement des textes, il ne néglige pas les questions relatives aux aspects matériels, notamment l’évolution du jeu des acteurs, les progrès techniques et « l’inflation didascalistique ».

À travers une première partie, est défini le code tragique post-napoléonien sur la base des constantes formelles qui le caractérisent, soulignant l’évolution que le genre connaît des points de vue stylistiques, structurels et dramaturgiques. La seconde partie est consacrée à l’analyse des thématiques récurrentes de la tragédie et comment celle-ci transpose les grandes problématiques de son temps sur scène, par le biais de sujets historiques.

L’évolution du genre tragique est d’abord marquée par l’influence, notamment structurelle et dramaturgique, exercée par les littératures anglaises et germaniques. Des emprunts à Shakespeare ou à Schiller qui ne font pas l’unanimité. Une pratique de la réécriture s’installe afin de faire entrer certains textes étrangers dans les codes de la tragédie. Cela conduit cependant à un respect moindre des règles d’unités, c’est le cas pour Les Enfants d’Edouard de Delavigne, d’après Richard III de Shakespeare. Le théâtre de l’Antiquité grecque devient une source considérée comme anticlassique, fondée sur l’action. Elle doit ainsi conduire à une application moins stricte des règles françaises. Au contact des théâtres de boulevard et de l’Opéra, libres des bienséances, le genre classique tend à se renouveler, conformément à ce que souhaite un public qui vécu les horreurs de la Révolution et des guerres Napoléoniennes. La tragédie glisse d’un art théorique à un art du spectacle. Dans les textes, les didascalies plus nombreuses lient le drame au réel et contribuent à caractériser le décor. Les emprunts d’effets au mélodrame sont fréquents. L’expressivité prend peu à peu le pas sur le seul pouvoir des vers.

Maurizio Melai n’évoque pas seulement les innovations, mais aussi les lieux de résistance. Ceux-ci sont en majorité d’ordres stylistiques et structurels. Sous la Restauration, certains publics attendent le respect de la versification, des unités et de la bienséance. Cela est encouragé par le gouvernement monarchique comme une expression des valeurs de l’Ancien Régime. L’orthodoxie permet aussi de canaliser quelques propos, au moins jusqu’en 1825, lorsque le public commence à prendre goût au « naturel » et attend que le mot propre prenne le pas sur la périphrase. Les alexandrins connaissent davantage de pauses rythmiques. Selon Melai, par cette rupture des hiérarchies rhétorico-stylistiques, la tragédie prépare sa disparition imminente, devenant un genre théâtral dénaturé.

Après l’étude de ce qui constitue la structure du genre tragique, l’auteur souligne l’importance de reconstruire le contexte historique et socio-politique de la tragédie de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, avec les thématiques représentées – afin de situer la profondeur sémantique originelle.

La tragédie interagit et fait se rencontrer actualité et histoire, notamment à travers l’allusion. L’Histoire nationale est la principale source de thématiques durant la période étudiée. L’actualité française récente étant interdite, les tragiques ne dépassent pas la guerre de Cent Ans, qui devient le sujet le plus récurrent ; celui-ci permettant l’exaltation patriotique – fondement axiologique de la tragédie tardive – contre la perfide Albion. Malgré des débats de formes, les tragiques partagent la volonté des romantiques de vouloir sortir des sujets mythologiques pour les remplacer par des sujets historiques.

Afin d’examiner les modalités par lesquelles l’Histoire est réinterprétée par le miroir du présent, Melai définit quatre régimes tragiques de symbolisation historique : les régimes allusifs, emblématiques, mythographiques et métaphoriques.

Au début de la Restauration, l’usurpation est un thème à la mode. C’est par celui-ci et le recours à l’allusion que la tragédie revient sur l’expérience Napoléonienne, avant les années 1820 et la constitution du mythe, comme c’est le cas dans l’« Ulysse » de Lebrun. Des pièces sombres reflètent le désenchantement de l’opinion publique, c’est le cas du Clovis de Lemercier, montrant un roi, père symbolique de la monarchie française, conquérant la légitimité par la force. Au début des années 1830, l’idée de légitimité est dévalorisée et la notion d’imposture devient synonyme d’esprit d’entreprise. Le traitement de ces questions sera influencé par les événements de juillet 1830. Enfin, dès septembre de la même année, le Lucius Junius Brutus d’Andrieux illustre que la seule légitimité que le pouvoir peut revendiquer, est celle donnée par le peuple.

Toujours sous la Restauration, le pouvoir opère une vaste entreprise politique de re-symbolisation de l’image royale. Certains auteurs composent des portraits glorieux des souverains de l’Histoire, notamment médiévale. Le roi du Moyen Âge est montré comme un homme clément, tel Charles de Navarre de Brifaut. Ses autres qualités sont l’amour et son sens du sacrifice pour le peuple, l’équité et la loyauté. Dans ce type de production, la tragédie a recours à l’axiologie mélodramatique où l’expression du sentiment est gage de vertu. La chute de popularité de Charles X coïncide avec la perte de l’intérêt à l’égard de ces figures. Sont alors traitées, pour la première fois depuis la Révolution, les guerres de religion, afin de soulever des doutes sur la moralité des monarques, rejoignant ainsi la scène romantique qui dépeint les rois comme des êtres faibles et tyranniques. Melai analyse les multiples stratégies pour discréditer l’autorité royale, notamment dans le drame hugolien des années 1830. Ici réside l’une des essences du tragique moderne : les souverains sont montrés tragiquement faillibles.

Suivant la mouvance antimonarchiste, l’étude analyse la scène emblématique du couronnement factice ou temporaire comme un tableau cristallisant la prise de conscience pour l’opinion de la fragilité des systèmes politiques. Cette situation dramatique à fort impact visuel apparaît régulièrement chez Lucien Arnault et survit à la Restauration, c’est le cas avec le Louis IX de Delavigne.

La tragédie tardive est donc source de réflexion sur les formes de gouvernement. Les dramaturges veulent contribuer à définir les principes qui doivent sous-tendre à la reconstruction politique de la France. Si la Révolution est d’abord montrée comme une guerre civile, peu à peu, les libéraux mettent en évidence les aspirations légitimes du peuple par des représentations élogieuses d’insurrections, cela s’illustre dans le Guillaume Tell de Pichat. Les classiques contribuent ainsi à donner un jour nouveau sur la perception citoyenne de la politique sous les monarchies du XIXe siècle.

L’auteur n’élude pas la question religieuse, notamment celle de sa place inhérente dans la société postrévolutionnaire. Deux camps séparent les écrivains dramatiques : les partisans d’une restauration religieuse et les héritiers de l’esprit philosophique. L’Histoire et la religion sont au cœur de la réflexion dramatique d’Alexandre Guiraud. La question est aussi politique, les auteurs sont soucieux des ingérences supposées de l’Eglise romaine au milieu les affaires françaises, comme l’illustre Louis IX en Egypte de Lemercier ; ils dénoncent aussi le fanatisme ou les contraintes sociales imposées aux fidèles, Julien dans les Gaules de Jouy en est un exemple. Enfin, la lutte contre le déterminisme social, devient un nouveau point de convergence entre classiques et romantiques.

La critique antireligieuse est partie prenante d’une polémique plus large, visant une société fondée sur les privilèges. Le conflit intergénérationnel, la négation des idéaux de la Révolution est le moteur tragique de plusieurs pièces des années 1820, tel Le Paria de Delavigne. C’est aussi après ces années que la population est davantage représentée sur la scène tragique. Dans Lucius Junius Brutus d’Andrieux, le peuple romain est un double du peuple français de la Révolution.

Maurizio Melai construit ainsi un ouvrage à l’exigence terminologique élevée mais néanmoins fluide. Au fil des chapitres, les idées sont abondamment étayées de tirades et dialogues. Il montre un visage juste de ces tragédiens de la première moitié du XIXe siècle, qui souffrent parfois d’une image conservatrice : leur production ne peut être lue qu’à la lumière de son contexte, largement dépeint ici. Il est également indéniable, au moment de la conclusion, que la tragédie classique tardive et le drame romantique partagent bien des solutions formelles et scénographiques ainsi que des thématiques communes. En remettant ces deux camps, – dont l’Histoire a fait des adversaires – à égalité, Melai confie sa volonté de faire reconnaître la tragédie classique tardive comme vivante et capable d’intéresser le public actuel.

Paulette Choné et Jérôme de La Gorce, Fastes de cour au XVIIe siècle. Costumes de Bellange et de Berain, Paris, Editions Monelle Hayot, 2015

| par Michèle Sajous D’Oria

Cet ouvrage, publié à l’occasion de l’exposition au Château de Chantilly, Fastes de cour au XVIIe siècle. Les costumes de Bellange et Berain (13 mai-13 août 2015), présente le contenu d’une collection de dessins acquise à Londres en 1854 par l’ancien propriétaire du château, le duc d’Aumale. Vingt-trois dessins de Jacques Bellange (v.1575-1616) et une série de trente-deux estampes au trait de Jean Berain (1640-1711) étaient conservés dans un portefeuille qui était resté au château, sans que l’on soupçonne son existence jusqu’à sa découverte récente. Complétées par des prêts de la collection Edmond de Rothschild du musée du Louvre et d’autres institutions, ces œuvres graphiques rappellent les fastes des cours de Lorraine et de France du début à la fin du XVIIe siècle.

En ouverture, Jérôme de La Gorce retrace, avec son impeccable érudition, par quels détours le portefeuille contenant les œuvres de Jacques Bellange et de Jean Berain est arrivé entre les mains de l’ancien propriétaire du château de Chantilly, Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897), amateur d’art et bibliophile éclairé. L’exceptionnelle collection de dessins de Bellange avait d’abord été acquise par Du Roudray, célèbre collectionneur et marchand, actif à Paris de la fin du XVIIe siècle au début du XVIIIe. Elle avait été ensuite revendue et était finalement arrivée à Londres en 1819, où le duc d’Aumale, en exil en Angleterre depuis 1848, devait la racheter, sous la qualification erronée de « dessins de Perrault » (60 drawings of the Costumes for the Fetes de Louis XIV by Perrault). Jean Berain aurait lui-même eu un rôle essentiel dans la première acquisition de Du Roudray. Il semble même avoir été dans l’entourage du marchand libraire l’expert le plus qualifié. Berain était lorrain et s’était imprégné dès son plus jeune âge de l’art de son pays d’origine. Bellange, dont on ne connaît ni le lieu de naissance ni la formation, était passé au service de la cour duché de Lorraine où Catherine de Bourbon, par son mariage (en 1599) avec Charles III, avait introduit le goût des Valois pour les fêtes. De la mince bibliographie sur l’œuvre de Bellange, Paulette Choné rappelle un article pionnier, non signé, paru en 1929 dans l’éphémère revue d’avant-garde Documents et intitulé « Gravures de Jacques Bellange peintre lorrain ». La revue, dont le secrétaire général et le rédacteur principal était Georges Bataille, se proposait entre autres d’étudier « les œuvres d’art les plus irritantes, non encore classées, et certaines productions hétéroclites, négligées jusqu’ici ». Bellange, alors quasi inconnu, y avait bien sa place. Les fécondes intuitions des quelques lignes dédiées à l’artiste, attribuables à Bataille, sur sa filiation italienne, et en particulier vénitienne, semblent en quelque sorte confirmées par le maniérisme tardif des œuvres présentées ici. Il n’existe néanmoins aucune trace d’un voyage en Italie de Bellange, même si son art semble acquis auprès d’artistes comme Federico Barocci ou Baroccio (1535 ?-1612) et Carlo Saraceni (1579-1620).

Les dessins de Bellange, réalisés à la plume, à l’encre noire, au lavis et à l’aquarelle où dominent les rouges et les bleus, avec des rehauts d’or et d’argent, forment une suite harmonieuse. Ils présentent une série de personnages en costumes : dames, pages, cavaliers, qui portent des masques en carton-pâte « à la vénitienne ». D’ailleurs la technique ancienne de la cartapesta, mélange de papier humidifié et de colle, semble familière à Bellange. Elle apparaît aussi dans les ornements des costumes (notamment sous forme de mascarons). Les vingt-trois dessins aquarellés, dont la fonction reste mystérieuse (il ne semble pas s’agir de maquettes de costume), pourraient se rapporter aux fêtes organisées à Nancy pour le mariage d’Henri de Bar et de Marguerite de Gonzague en 1606, au cours desquelles les invités assistèrent à un ballet – douze dames masquées arrivées sur un char – et participèrent à des réjouissances sportives et chevaleresques, le carrousel et le combat à pied. Pour accompagner ces précieux témoignages, ont été ajoutés des dessins de la collection Edmond de Rothschild du musée du Louvre et d’autres institutions. Bellange excellait non seulement dans la peinture des costumes féminins (Dame à la flèche, Dame aux alérions, Dame coiffée d’un soleil, Dame à la collerette, Bohémiennes…) et masculins qu’il s’agisse de Cavaliers (Cavalier oriental, Cavalier au galop) de Chevaliers à pieds (Oriental à la masse d’armes, Archer turc, Chevalier à l’armure végétalisée, Gentilhomme au foudre) de Pages (au masque bleu, au béret incarnat) ou de Musiciens (joueur de cistre…), mais aussi dans celle des chevaux dont il savait parfaitement rendre la double nature, sauvage et bridée.

Le musée Condé a présenté en même temps l’ensemble de gravures aquarellées d’un autre artiste d’origine lorraine, Jean Berain, passé au service de Louis XIV et qui donna de nombreux dessins pour les festivités du règne. Mettre ensemble Jacques Bellange et Jean Berain ? « Notre siècle n’aurait pas songé à les réunir, peut-être aurait-il hésité à les rapprocher si l’histoire n’avait arrangé leur rencontre », répond justement Paulette Choné. L’on ne saurait s’en plaindre.

Grâce en particulier aux travaux de Jérôme de La Gorce (Berain, dessinateur du Roi-soleil (1986), Féeries d’opéra, Décors, machines et costumes en France (1645-1765) (1997), Dans l’atelier des Menus Plaisirs du roi (2011), de nombreux dessins de Jean Berain sont désormais connus et peuvent être reconduits à des spectacles. Sur l’ensemble du portefeuille présenté ici, non moins de trente modèles de costumes sont identifiés comme se rapportant au répertoire de l’Académie royale de musique des années 1675-1695, donné à Paris, à Versailles et à Saint-Germain en Laye : Cadmus et Hermione (Hermione), Alceste (Pluton, une Ombre des enfers), Thésée (le roi Égée, Médée, Furie), la grande prêtresse de Minerve), Atys (le Fleuve Sangar, grand Dieu de Fleuve), Proserpine (la Victoire, la Paix, Cérès, Cyané « nymphe de Sicile», Alphée « Dieu de Fleuve », Pluton, Ascalaphe « fils du Fleuve Achéron », Minos), Le Triomphe de l’Amour (Nymphe de la suite de Diane), Persée (Céphée roi d’Éthiopie, un Triton) Phaéton (Dieu marin dansant, le Soleil), Amadis (Chef des combattants), Acis et Galatée (la bergère Scylla, un suivant de Polyphème, Neptune), Jason ou la Toison d’or (la sibylle de Cumes). En dehors de l’importance historique de ces costumes, dont certains étaient déjà connus sous une version plus ou moins différente, dans d’autres collections (quelques-uns sont d’ailleurs mis en parallèle ici), la facture des dessins, rehaussés d’aquarelle, d’or et d’argent, montrent les qualités artistiques de Berain qui a su renouveler la conception des costumes de ballets, d’opéras et de carrousels « par une ornementation plus variée et un raffinement jusqu’alors inégalé à la cour de France ». Jérôme de La Gorce y lit aussi une influence de la cour de Lorraine, à travers Jacques Callot (Berain conservait des dessins de Callot, comme il apparaît dans l’inventaire après son décès) et certainement l’art de Bellange qui l’aurait incité à accorder davantage d’importance aux motifs destinés à enrichir et à caractériser un costume, comme par exemple l’utilisation des mascarons (voir le costume de Minos pour Proserpine) et d’autres objets stylisés (voir la robe de Médée pour Thésée) ou bien de décors végétaux (voir la tunique d’Ascalaphe « fils du Fleuve Achéron » pour Proserpine).

Ce qui pouvait sembler un étrange rapprochement entre Bellange et Berain, entre costumes de fête et costumes d’opéra, dû à l’origine aux hasards d’une vente et d’un portefeuille perdu et retrouvé, prend tout au long de ce « beau livre » son entière signification.

Une seule ombre concerne les conditions matérielles de l’édition : pourquoi ce volume a-t-il été « achevé d’imprimer en Chine » ? Cette délocalisation semble peu acceptable pour un ouvrage de la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly, sous l’égide de l’Institut de France.

Brigitte Urbani, Jongleurs des temps modernes. Dario Fo et Franca Rame, Presses Universitaires de Provence, 1er trimestre 2013

| par Odette Aslan

La carrière de Dario Fo est si riche et si complexe qu’il faut savoir gré à Brigitte Urbani, professeur agrégé et chercheur, d’en avoir si clairement et si intimement retracé toutes les étapes. Dessinateur, peintre, bateleur et artiste engagé, directeur de compagnie, jouant en couple avec Franca Rame ou en solo, historien érudit et improvisateur, Dario Fo doit à Jacques Lecoq une formation corporelle primordiale dans son jeu et ses personnages. L’actrice Franca Rame, enfant de la balle, son épouse et collaboratrice, est inséparable de son théâtre comme de sa vie. Elle-même auteur, metteur en scène, a requis pour ses premiers spectacles la collaboration de Dario Fo, avant de prendre son indépendance. Tous deux ont essayé de s’engager politiquement, tous deux y ont renoncé. C’est par le théâtre qu’ils peuvent agir.

Nous sommes loin, en France, de soupçonner le grand nombre de leurs spectacles, scrupuleusement décrits et commentés par Brigitte Urbani. On retrouve au passage des titres universellement connus – Dario Fo est l’auteur italien le plus joué dans le monde – tels que Mystère Bouffe, Histoire du Tigre ou Faut pas payer, mais dans les traductions, il manque toujours à l’étranger les savoureux prologues que seuls Dario Fo et Franca Rame peuvent jouer-improviser.

Fo n’improvise pas seulement. Il remonte aux sources, essentiellement au Moyen Âge et à la Renaissance, pour confronter passé et présent. Car s’il est toujours en prise avec le contexte sociopolitique du moment, il retrace des situations d’autres siècles pour en tirer leçon. Il relit le passé d’un œil neuf et conteste des interprétations officielles ou propagandistes qui méprisent ou ignorent ceux à qui on ne donne jamais la parole. D’une famille socioanarchiste, Fo s’adresse au peuple. Il élabore une langue compréhensible par tous et, s’inspirant de Bakhtine, pratique le grotesque, le carnavalesque, pour dénoncer les méfaits de la société des puissants. Franca Rame est aussi rebelle que lui et s’en prend aux problèmes féminins, viol, avortement, dans une Italie prisonnière des tabous.

Prologues, monologues qui n’expriment que des situations et des actions, théâtre dans le théâtre, tous les moyens sont bons pour jouer au fou, au bouffon, et contre-informer, mettre en lumière les injustices, les abus, les assujettissements, et éveiller l’esprit de rébellion. Fo organise en outre des leçons-spectacles consacrées aux grands artistes italiens (Léonard de Vinci, Giotto…), contestant là aussi des interprétations officielles de leurs œuvres. Ses analyses, qui rappellent toujours le contexte historique et politique, s’appuient à la fois sur son érudition, ses dons personnels de dessinateur et de peintre, sa formation à l’architecture, et son expérience d’homme de théâtre. Il ne manque pas, au passage, de rappeler que les peintres d’autrefois collaboraient à l’organisation des spectacles et il parle de leurs tableaux avec un vocabulaire théâtral, il perçoit le rythme du mouvement, il compare des sculptures à des silhouettes de tragédiens.

Artiste complet qui puise dans un patrimoine universel tout en attaquant les problèmes de l’heure, Fo s’avère remarquable metteur en scène de farces de Molière à la Comédie-Française ou du Barbier de Séville à l’Opéra Garnier. Mais il fuit plutôt les institutions, jouant dans des lieux divers, non théâtraux, souvent sans décors, tenant le public en haleine grâce à sa faconde, sa gestuelle, son irrévérence, ses démonstrations-chocs.

L’ouvrage non moins complet de Brigitte Urbani comporte une ample bibliographie, de et sur le couple Fo-Rame, une liste de pièces publiées, ou citées dans l’ouvrage, et de textes divers, un lexique donnant la traduction française des titres italiens des spectacles, un index, un cahier d’illustrations reproduisant une vingtaine de photos ou d’affiches. On découvre ainsi, dans une publication dense mais agréable à lire et qui fera date, le parcours extrêmement rempli d’un « jongleur », bateleur, brûleur de planches, agitateur, unique en son genre, et une carrière en duo non moins unique.

Pour citer cet article

Hadrien Volle, Michèle Sajous D’Oria, Odette Aslan, « Compte rendus RHT#269 », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 269 [en ligne], mis à jour le 01/01/2016, URL : https://sht.asso.fr/compte-rendus-rht269/