Revue d’Historiographie du Théâtre • N°4 T4 2017

Études théâtrales et humanités numériques : une introduction

Par Ioana Galleron

Résumé

Réservées, encore hier, à un cercle étroit de littéraires possédant des connaissances de pointe en informatique, les humanités numériques deviennent de plus en plus accessibles à l’ensemble des chercheurs en littérature et arts du spectacle, grâce à la multiplication des ressources, à la simplification des outils et, surtout, au perfectionnement des techniques d’analyse qu’elles portent. L’édition numérique des textes patrimoniaux, la création de bases de données, la construction de visualisations à partir des informations encodées, extraites avec des procédés de data mining, produites par les troupes utilisant des carnets électroniques d’aide à la mise en scène et souvent des dispositifs numériques de création, etc., apportent des perspectives inédites sur les théâtres plus anciens ou ultra-contemporains, comme sur leur place et leur rôle dans des écosystèmes sociaux et culturels dont l’ordinateur peut aider à sonder la complexité. Cherchant à éviter le jargon et à présenter clairement leur méthode, les textes réunis dans ce numéro par Ioana Galleron proposent à la fois le bilan des expérimentations conduites par leurs auteurs au croisement des SHS et de l’informatique, et des ouvertures vers les nouvelles questions que le numérique permet de poser au théâtre.

Texte

Études théâtrales et humanités numériques

| une introduction

Alors que le tournant des humanités numériques a été pris, sur le plan mondial, dans les années 1990, notamment grâce à l’apparition de toute une série d’outils facilitant des approches et des manipulations autrefois réputées ardues (encodages, comptages, visualisations, etc.), ce n’est que depuis trois ou quatre années que ce champ d’études suscite un intérêt toujours plus soutenu en France, comme le montrent les contributions étiquetées comme telles sur HAL-SHS entre 2014 et 2017[1], ainsi que la multiplication des journées d’études[2] et des numéros de revue[3], de plus en plus nombreux au cours de la même période. C’est dans ce mouvement (de fond ?) que s’inscrit cette livraison de la Revue de l’histoire du théâtre, qui vise à la fois à donner une idée de ce qui se fait ailleurs, mais surtout à présenter des projets récents d’étude du théâtre avec le numérique, développés en France. Certes, des pionniers ont évidemment existé, sur ce plan, dans l’Hexagone[4], et, plus généralement parlant, le numérique n’a pas été absent de la production du savoir en sciences humaines et sociales avant cette période[5]. Toutefois, on observe un décalage notable à la fois dans la production des données, dans leur exploitation, et même sur le plan de la réflexion épistémologique, domaine que les acteurs français des SHS tendent facilement à investir. Dès lors, les humanités numériques françaises se développent à un moment où l’enthousiasme des débuts se mêle, sur le plan mondial, à des formes de désenchantement et de méfiance, dont témoigne, entre autres, une série de contributions publiées dans l’ouvrage coordonné par Pierre Mounier, mentionné dans la note 5[6]. Le résultat est que l’appropriation disciplinaire, que les membres les plus actifs de la communauté des HN trouvent déjà trop lente sur le plan mondial, paraît encore plus freinée en France par la suspicion envers ce qui apparaît, à certains, comme un phénomène de mode, grand consommateur des moyens plutôt rares de l’écosystème français de la recherche, et succombant à une tentation du scientisme dont les humanités sont une nouvelle fois la victime.

L’objectif de ce numéro est de contribuer à l’accélération du mouvement et à la dissipation des méfiances. Il ne s’attardera pas sur la position autoréflexive et critique que les humanités numériques ont su adopter, montrant qu’elles savent questionner les techniques, les approches et les présupposés qu’elles mobilisent, et qu’elles ont réussi à articuler les promesses du numérique avec les réflexes méthodologiques qui font la valeur des humanités en général : la construction réfléchie de la question de recherche, l’attention au contexte, la conscience critique et la volonté interprétative. Il cherchera plutôt à montrer ce que le digital peut apporter de concret aux études sur le théâtre et les arts du spectacle, dans toute leur diversité, à la fois sur le plan de l’accès aux sources, sur celui de l’apport de preuve et sur celui du renouvellement des questions qu’il provoque. Les articles qu’on y lira s’inscrivent sur un continuum entre un pôle des recherches qui restent dans un cadre épistémologique traditionnel, et se tournent vers l’outil numérique pour l’aide qu’il peut fournir en accélérant et systématisant les travaux, et d’autres qui cherchent à explorer des pistes nouvelles, articulées avec la tradition ou rompant décidément avec celle-ci.

Cette perspective pragmatique, volontairement focalisée, est synchrone de l’évolution même des digital humanities, en passe de se re-spécialiser, se scindant en humanités numériques « des historiens », humanités numériques « des littéraires », humanités numériques « des sociologues », etc. – sans perdre leur caractère ouvert et interdisciplinaire, ni leur appétit pour le croisement des idées et des méthodes. Soudée à ses débuts par des difficultés techniques et méthodologiques similaires (et assez indifférentes aux enracinements disciplinaires), la communauté des DH s’est d’abord développée un peu en marge du commun des chercheurs. Bon nombre d’humanistes numériques continue d’ailleurs à préférer le fonctionnement « entre soi », s’intéressant bien plus aux outils et aux standards techniques qu’aux connaissances susceptibles d’être produites avec ces moyens ; sans doute un tel repli est-il nécessaire pour discuter de questions exigeant des compétences informatiques partagées, et souvent assez poussées, et peut-être est-il favorisé par l’incompréhension et la méfiance du reste de la communauté, mentionnées plus haut. Mais, avec le dépassement progressif de la phase d’élaboration de prototypes, avec « l’urbanisation » des outils et la production de discours de savoir qui vient accompagner celle des données, l’historien, le philologue, le critique d’art, etc., qui travaillent (avec) le numérique sont de plus en plus nombreux à sentir le besoin faire sortir la discussion de la « chapelle » des « chercheurs-geek », et de faire reconnaître leurs résultats et leurs apports à leurs autres pairs. Un des exemples les plus convaincants en ce sens est l’ouvrage largement connu de Franco Moretti, ainsi que ses différents articles ou présentations[7] ; quoique clairement ancrés dans les humanités numériques, ceux-ci cherchent visiblement à toucher la communauté des historiens « traditionnels » du roman, quitte à s’attarder moins sur les techniques et méthodes, plutôt amplement discutées dans d’autres publications du domaine, afin d’insister plus sur les résultats, offerts à la compréhension des non-humanistes numériques, qui peuvent dès lors les confronter avec leurs propres connaissances et idées, et donc les nuancer et critiquer.

Qu’apportent donc les humanités numériques à l’étude du théâtre et du spectacle ?

On assiste tout d’abord à la multiplication des ressources librement accessibles en ligne, soit dans des archives généralistes, soit dans le cadre de projets de publication, d’informatisation ou d’édition spécialisés. La Bibliothèque Nationale de France numérise assidûment ses collections, aussi bien textuelles que sonores ou visuelles, et nul besoin de présenter Gallica ici, ni la mine d’informations qu’elle représente pour qui s’intéresse à l’histoire du théâtre français dans ses différents aspects (espaces, représentations, acteurs, auteurs et autres contributeurs, etc.) ; dans la même catégorie, on peut citer Early English Books On-line (EEBO) ou Eighteen Century Collections On-line (ECCO), couvrant le domaine anglais, mais d’accès restreint, ou les collections de la Koninklijke Bibliotheek, plus largement ouvertes[8]. Des années durant, les spécialistes du théâtre français des siècles classiques ont consulté la base CESAR[9], qui n’est malheureusement plus maintenue, mais peuvent toujours interroger Foires.net, dont le calendrier ne concerne pas que les spectacles de la Foire. Depuis décembre 2016, les registres de la Comédie-Française de la période 1680-1793 (registres des recettes, des feux, des assemblées…) sont visibles en ligne, en format image[10], et un projet similaire est en cours de déroulement à propos des registres de la Comédie-Italienne à Paris au XVIIIe siècle[11]. Pour ce qui est des textes, à peu près mille comédies, tragédies, pièces diverses écrites et/ ou jouées de 1630 à 1830 environ sont disponibles sur le site « Théâtre classique », dont certaines éditées par des étudiants du Centre de Recherches sur l’Histoire du théâtre de la Sorbonne[12]. En changeant d’angle, on ne peut pas ne pas mentionner ici le portail dédié aux marionnettes[13], qui donne accès à de nombreuses collections (audiovisuelles, textuelles, objets, etc.), et, pour la période moderne, le portail des archives du spectacle[14], qui manque d’un certain nombre de facilités (comme des possibilités d’effectuer des exports en csv, par exemple), mais qui offre une quantité impressionnante d’informations sur les réseaux, les partenariats, les spectacles, etc. Et cette liste n’est certainement pas exhaustive, d’abord parce qu’elle se concentre plutôt sur des ressources françaises ou concernant le théâtre français, laissant de côté de nombreuses archives, bibliothèques et bases de données étrangères pour l’étude du spectacle[15] ; ensuite parce qu’elle cherche à se tenir à un certain niveau de généralité, ne disant mot des entreprises dans lesquels sont engagés les théâtres (TNS, théâtre de l’Odéon, etc.), les metteurs en scène, les équipes, à partir de leurs créations, dont ils partagent plus ou moins ouvertement traces, textes, ou captation sur la toile.

Cette accessibilité se double de possibilités nouvelles de manipuler les sources, afin d’identifier, de manière exhaustive, les éléments pertinents pour la construction d’une réflexion et l’étayage d’une démonstration. Le site du projet des registres de la Comédie-Française permet des interrogations croisées, afin d’identifier les auteurs et/ ou les pièces les plus jouées sur une période donnée, d’observer les fluctuations du public et de la recette, les habitudes des comédiens, etc. ; « Théâtre classique » propose des recherches en plein texte à partir des pièces saisies, mais aussi des tableaux de noms de personnages (avec les différentes pièces dans lesquels ils apparaissent), des listes de didascalies, etc. On peut lire sur Théâville les paroles de vaudevilles du XVIIIe siècle, et écouter quelques mesures des partitions[16]. Et ainsi de suite ! De nombreux projets, qu’il serait fastidieux d’énumérer, vont, en fait, au-delà de la constitution d’archives, soit en proposant de véritables éditions de textes[17], soit en aidant l’utilisateur à se frayer un chemin parmi les objets mis à disposition.

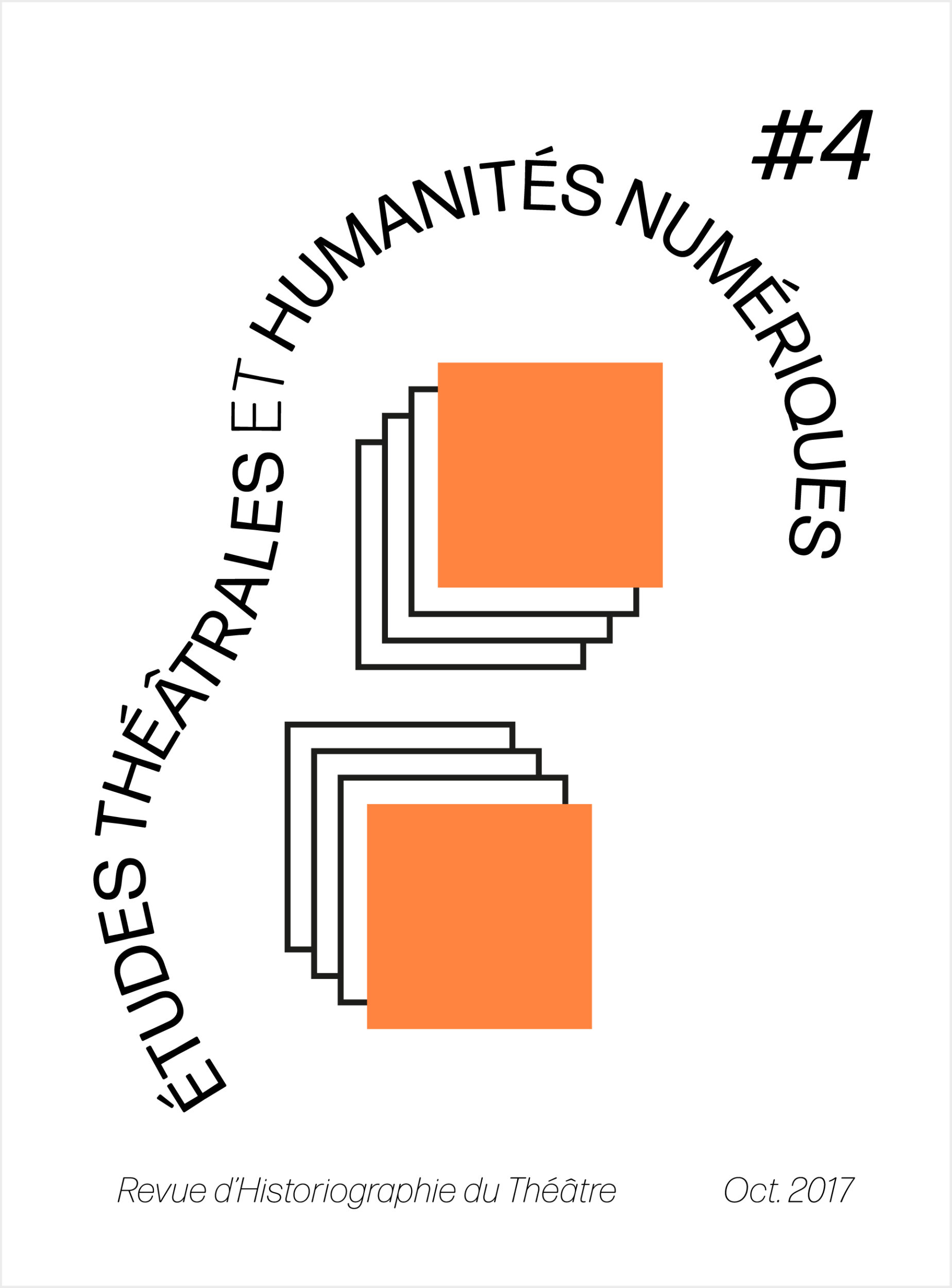

Indépendamment des outils intégrés à un site internet, le chercheur dispose de toute une série de logiciels, eux aussi accessibles en ligne et/ou susceptibles d’être installés sur son ordinateur personnel, qui lui permettent de parcourir dans tous les sens ses propres collections de documents (aussi bien textuels que multimédia), ou de construire ses propres parcours à travers des ressources téléchargées. Des comptages trop fastidieux pour être faits à la main deviennent ainsi possibles et peuvent être mises en évidence des relations trop complexes pour être maîtrisées avec un système traditionnel de fiches, d’index et de renvois : liens entre les individus et les troupes, étapes d’une création, émergence de pratiques, de thèmes et de motifs, changements esthétiques… On citera ici AntConc, TXM, Hyperbase ou Voyant Tools, qui permettent tous de générer des concordanciers et, pour les trois derniers, des visualisations à propos de la distribution du lexique dans un ou plusieurs textes. Atlas.ti comme NVivo, et d’autres « computer assisted qualitative data analysis softwares » (CAQDAS) peuvent servir à coder des documents textuels, sonores et/ ou visuels avec un jeu d’étiquettes au choix du lecteur ; on trouvera, dans cette catégorie, REKALL, spécialement conçu pour le recueil, la gestion et la publication de ressources permettant de documenter la création théâtrale, le spectacle vivant en général[18]. Pour les plus aguerris, on dispose à présent d’interfaces graphiques pour construire des requêtes à partir de fichiers XML (BaseX, eXist), ainsi que de divers programmes fonctionnant sous Python et permettant l’interrogation de bases de données et la construction des visualisations. C’est en s’appuyant sur de tels outils, créés ad hoc, que Frédéric Glorieux étudie dans ce numéro le fonctionnement scénique du confident de tragédie, que Marc Douguet se penche sur la récurrence des motifs, et que Fischer et al. construisent des « super-posters » permettant de visualiser en un clin d’œil les réseaux de personnages dans plus de 800 pièces.

Avec la multiplication des sources et des possibilités de manipulation, de nouvelles perspectives et de nouvelles questions émergent dans le champ des études théâtrales. Le numérique est particulièrement propice à l’observation du théâtre comme phénomène collectif et multifactoriel, détachant le regard de la triade un auteur – une œuvre – une représentation pour le porter vers l’observation des collaborations et des co-constructions, vers la projection des phénomènes uniques sur des toiles de fond plus larges, vers une compréhension systémique du texte et du spectacle. Que l’on compile ou que l’on crée des données sur les spectacles et la vie théâtrale, que l’on édite des pièces de théâtre, la rigueur qu’exige la machine pour pouvoir fonctionner correctement nous renvoie à nos conceptions traditionnelles, nous oblige à réviser et à raffermir nos notions, voire nous invite à les repenser. Le numérique renouvelle l’approche de l’historien du théâtre comme du critique des spectacles, dans la mesure où il leur permet, grâce aux outils informatiques et à la lecture distante, d’identifier de nouveaux objets d’interrogation, que la lecture cursive ou l’immersion dans l’univers d’un acteur, d’une troupe, d’un espace théâtral ne saurait identifier. Dans de tels cas, l’ordinateur n’est plus qu’un Golem[19] qui permet de faire plus vite ce que l’on pourrait faire lentement : il suggère authentiquement de nouvelles pistes, de nouvelles approches, comme celle qui consiste à analyser le théâtre non pas en lisant le texte, mais en étant attentif aux co-présences des personnages (voir Glorieux, Douguet, Fischer et al. dans ce numéro), ou celle qui s’attache à observer la répartition des « je » et des « vous » dans leurs propos pour identifier autrement des catégories d’acteurs et des types de pièces (comme j’essaie de le faire dans ma propre contribution).

Pourtant, accessibilité, manipulation et, surtout, renouvellement théorique et épistémologique laissent un goût d’inachevé. De nombreux chantiers restent à poursuivre ou à ouvrir pour que la révolution numérique porte véritablement ses fruits pour les études théâtrales, et l’état des lieux qu’ambitionne de dresser cette introduction ne serait pas complet sans parler de ces lacunes. C’est également d’un tel constat de carence que part l’article de Clarrise Bardiot, qui esquisse les contours de ce qui pourrait être une deuxième vague du numérique dans les études théâtrales, non sans la conscience du fait que la première vague est loin d’avoir atteint son maximum de puissance.

Car de nombreux chantiers éditoriaux et de documentation numérique de la vie théâtrale française restent à ouvrir, à terminer, à consolider. Quoique incomplet, le survol des projets mentionnés plus haut souligne leur caractère parcellaire. Ni le théâtre médiéval, ni celui romantique, ni les comédies de mœurs du XIXe siècle, pour ne mentionner que quelques pas des notre patrimoine, n’ont trouvé leur Paul Fièvre. L’accès aux affiches, aux registres, aux traces de la vie théâtrale florissante sous le second Empire ou sous la troisième république se fait toujours « à l’ancienne », et la vie du chercheur n’est pas nécessairement facilitée par l’archivage numérique, lorsque celui-ci est pratiqué. Si une grande effervescence autour du digital peut être constatée dans le spectacle vivant et le théâtre contemporain[20], force est de constater que les collections permettant de recueillir et d’étudier les traces de la création moderne, qu’elle recoure ou non au numérique ou aux media[21], sont peu systématisées, même si un site comme celui de la société internationale pour le spectacle contemporain[22] propose des cartes et des ressources diverses (mais surtout sous la forme de rapports et brèves introductions). Les renseignements restent peu manipulables, ou bien parcellaires, mieux adaptés à servir les interprétations de phénomènes uniques, ou de séries limitées de phénomènes, plutôt qu’à une approche par grandes masses, d’abord observatrice de tendances et ne se penchant qu’ensuite sur des études de cas et la signifiance du particulier.

Il est également urgent de s’engager dans des chantiers de coordination et de programmation. Si l’interopérabilité peut être envisagée, du côté des éditions de pièces, par les projets qui adoptent les recommandations de la Text Encoding Initiative[23], la question est plus épineuse en ce qui concerne les données actuellement en cours de production, ou récemment livrées, à propos de la vie théâtrale et des spectacles, sous la forme de bases de données enregistrant le nombre de représentations, les dates, les prix et les coûts, la fréquentation, etc. Comme les éditions, ces initiatives de numérisation sont déterminées par l’intérêt particulier des chercheurs, et sont conditionnées par les capacités (matérielles, financières et humaines) des uns et des autres. Compte-tenu de l’ampleur des besoins, des volumes à numériser, un tel fonctionnement est inévitable, et chaque projet a le mérite de défricher un peu plus de terrain. Mais qu’en est-il de la possibilité de constituer des jeux de données composites, en piochant dans les différentes ressources en fonction de projets transversaux, de curiosités dépassant des lignes de clivage souvent fixées par l’historiographie traditionnelle ? Retrouvera-t-on les mêmes champs, les mêmes types d’information, ou bien risque-t-on d’additionner les poires et les fromages lorsqu’on souhaite profiter des bases de données citées plus haut (registres de la Comédie-Française, registres de la Comédie-Italienne, Foires.net) pour étudier les échos entre théâtre français, théâtre italien, théâtre de la Foire et théâtre de société à la période classique (pour m’en tenir à un exemple que je connais mieux) ? Parce qu’il permet de traiter de grands volumes de données, le numérique est une chance d’étudier le système que ces différentes scènes forment à une époque donnée, le champ culturel qu’elles définissent grâce à leurs positions les unes par rapport aux autres, ainsi que ses évolutions et ses transformations. Encore faudrait-il que les données soient comparables et librement accessibles, téléchargeables, un aspect sur lequel les sites web qui accompagnent les initiatives ne donnent pas toujours d’information. Cette question de l’interopérabilité des données, de la convergence des sources, a mené à l’étranger à des regroupements d’initiatives[24], et s’avère particulièrement cruciale dans la perspective d’une histoire globale du théâtre à la période moderne, comme celle qui est développée à l’université Ludwig Maximilien de Münich[25].

Non moins importants sont les chantiers de formation et d’adaptation des outils, puisque ni l’édition électronique (ou même la « simple » constitution d’archives), ni l’extraction des données pour confirmer une hypothèse ne sont des opérations intuitives. L’article de Fatiha Idmhand et Cécile Chantraine met au banc d’essai quelques uns des logiciels disponibles, et observe les progrès qui restent à faire pour que le chercheur néophyte puisse explorer numériquement le théâtre. Certes, comme il a déjà été dit plus haut, de nombreux éditeurs proposent leurs contenus sur des plateformes dotées d’une interface graphique, permettant toute sorte de parcours à travers les données. Sans nier la richesse des informations que l’on peut rassembler ainsi, il n’est pas moins vrai que les champs d’interrogation prédéfinis sont autant une entrave qu’une aide, car aucun éditeur ne peut se targuer d’anticiper toutes les questions susceptibles d’être posées, surtout quand elles sont, comme le permet l’environnement ouvert du web, ancrées dans des disciplines et des approches étrangères au projet initial. Aussi le confort d’une interface est-il, d’une certaine façon, synonyme d’une certaine perte de liberté et d’inventivité du chercheur, qui accepte implicitement de parcourir seulement des sentiers balisés, au détriment des chemins de traverse qu’il pourrait construire.

La sortie de cette situation de dépendance de la vision d’un autre sur l’objet d’étude (texte de théâtre, mise en scène, documents sur la vie théâtrale, etc.) dépend d’une part de l’accès aux données brutes, et d’autre part de la capacité de mobiliser ses propres outils pour l’exploitation de celles-ci. Disons, en ce qui concerne le premier, qu’il n’est pas nécessairement un réflexe dans les communautés littéraires, en dépit de la politique européenne en la matière, et des incitations formulées par des consortiums comme DARIAH[26] ou CAHIER[27]. L’effort, y compris financier, consenti pour la réalisation d’une interface mène certaines équipes et certains collègues à ne pas comprendre pourquoi on chercherait, en plus, à avoir accès à des fichiers XML ou csv, pour les passer à sa propre moulinette ou, peut-être, les éditorialiser à son tour. Ce dernier aspect ne manque d’ailleurs de susciter une certaine inquiétude, au moins diffuse, au sujet de l’appropriation indue des données, facilitée par le numérique. Dès lors, à la liste des formations nécessaires pour évoluer dans le milieu numérique s’ajoute la formation à la protection des données et du travail – question par ailleurs épineuse, et pas tout à fait stabilisée en droit[28].

Cependant, malgré les risques, certains projets n’hésitent pas à partager leurs données brutes, comme c’est le cas pour les registres de la Comédie-Française, sur la page internet desquels on peut télécharger les « raw data ». Aussi le chercheur qui le souhaite peut de nos jours rassembler d’assez larges corpus numériques, sur lesquels il peut exercer sa propre sagacité – pourvu qu’il maîtrise à tout le moins les fonctionnalités avancées d’un tableur, ou encore mieux l’écriture de scripts et la formulation de XQueries, et pourquoi pas la syntaxe des requêtes via un SPARQL Endpoint, la suite R, et ainsi de suite. Nul étonnement qu’une telle accumulation d’exigences de formation ait amené certains collègues à considérer que les humanités numériques se pratiquent nécessairement à deux, le littéraire devant nécessairement se faire accompagner d’un ingénieur de recherches. Certaines voix vont même plus loin, faisant des humanités numériques la compétence d’une équipe nécessairement interdisciplinaire, où les objets d’étude de l’humaniste sont également un moyen pour des collègues des sciences de l’informatique (ou de champs disciplinaires approchants) de progresser dans leurs propres champs de connaissances. Nul désir dans ces lignes de nier l’utilité de l’ingénieur dans les recherches numériques théâtrales, et encore moins de minimiser l’intérêt des travaux interdisciplinaires. Mais une telle vision néglige tout un pan des pratiques, pose comme principe l’impossibilité pour les humanistes de parcourir le champ du numérique sans assistance, et met même en question, d’une certaine manière, la capacité transformative du numérique dans nos études. En effet, le renouvellement des approches demande à ce que l’on comprenne le code, à défaut de le maîtriser, d’en connaître les possibilités et les limites, en bref, de ne pas ignorer, par confort ou spécialisation au moins prématurée du travail, les enjeux de cette construction historiquement et socialement située.

En revenant sur la question des chantiers à ouvrir, d’une particulière acuité sont ceux de réflexion sur ce que peuvent être les données pour les études numériques. L’article de Clarisse Bardiot, qui introduit la notion de « culture analytics », pointe vers les tweets et les pages facebook, ainsi que d’autres traces numériques laissées par les créateurs contemporains et leurs publics, que l’on doit pouvoir recueillir et exploiter pour observer de grandes tendances et des phénomènes particuliers méritant approfondissement. Cette question des données est bien entendu centrale dans la conception des bases de données pour le théâtre, et d’autant plus si celles-ci se veulent interopérables. Mais elle ne se pose pas de manière moins aigue dans l’édition électronique des textes, surtout quand ce que l’on souhaite produire n’est pas seulement un support de lecture, mais un terrain balisé pour des analyses diverses. Dans la plupart des cas, les éléments qui font sens pour le chercheur ne sont pas « visibles » par l’ordinateur, parce qu’ils n’ont pas été identifiés en tant que tels. Pour peu qu’on ait pratiqué la TEI on découvre aisément les limites et les angles morts de ses propositions pour le théâtre : le nombre de valeurs possibles pour caractériser une didascalie est trop réduit pour couvrir la variété des pratiques ; on peut encoder qui parle, mais non pas à qui le personnage parle, autrement que par défaut ; comment identifier des scènes topiques (p. ex., une bastonnade), dont les contours ne vont pas être forcément les mêmes que ceux de la scène en tant qu’unité textuelle ? Et encore : de quelle façon annoter les thèmes, ou la structure dans le sens dramatique, et non pas éditorial, du terme (exposition, nœud, péripéties, dénouement, etc.) ? Beaucoup de progrès est nécessaire sur ces points, et il ne peut pas venir du côté de la communauté technique de TEI, mais bien de la communauté des spécialistes du théâtre engagés dans des projets éditoriaux : plus que la question des balises à utiliser, ou des standards techniques pour la construction des bases de données, se pose celle des façons de le faire, des conventions à conclure collectivement au sujet des objets à identifier par une méthode ou une autre. Ces questions concernent, d’ailleurs, l’ensemble des études humanistes assistées par ordinateur et débordent largement le périmètre du théâtre.

Quant au renouvellement des perspectives, il demande, enfin, de réfléchir d’une part à un espace (fut-il virtuel) dans lequel les travaux numériques sur le théâtre puissent réellement se rencontrer, se confronter, se conforter, et d’autre part de stimuler la multiplication des expérimentations. Plus encore que de corpus exhaustifs et préparés selon ce qui est en passe de s’imposer comme une norme (l’encodage TEI), plus encore que de compétences techniques, concernant l’utilisation des logiciels et des suites, on manque d’un étalonnage progressif des outils et des méthodes, qui s’est produit au fil du temps dans les sciences expérimentales, et auquel les humanistes doivent s’atteler à leur tour[29]. On peut apprendre à construire des graphiques et à créer des simulacres ; on peut se familiariser avec la manipulation d’interfaces reposant sur des savoirs statistiques, qui nous « retournent », « en un clic », des résultats et des corrélations significatives, les distinguant de celles qui ne le sont pas, mais on n’a que nos propres communautés, que nos propres repères pour créer un discours sur « ce que cela veut dire », et c’est bien de tels essais que rendent compte plusieurs contributions de ce numéro. Leur objectif n’est pas, d’une certaine manière, de construire du savoir, mais de tester des hypothèses, quitte à conclure qu’il faut les infirmer, comme le fait Frédéric Glorieux à la fin de sa quête de « confidents » dans la comédie. Même quand les résultats semblent plus prometteurs, ils demandent encore des remises en chantier sur des corpus variés, des confirmations, des confrontations, et ainsi de suite. Les approches digitales, comme les approches traditionnelles des études théâtrales, mettent toujours le discours interprétatif au cœur de la recherche, et laissent toute sa place à la diversité et même à la divergence des interprétations. Ainsi, les humanités numériques continuent à construire, à cultiver un « audience interprétative », à laquelle nos outils et réflexions donnent les moyens de dégager ses propres sens. C’est d’ailleurs l’apport le plus important des humanités numériques au théâtre, et du théâtre aux humanités numériques, selon Jennifer Roberts-Smith, qui conclut son article avec un manifeste pour un « savoir inventif ». En ce sens, les humanités numériques restent définitivement « humanistes », loin de tout scientisme dont on serait tenté de les accuser parce qu’elles parlent d’opérationalisation des hypothèses et recourent à des statistiques, des formalismes et des calculs.

| Ioana Galleron

Notes :

[1] Voir https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index. L’extraction, effectuée le 31 mars 2017 à partir de la recherche simple « humanités numériques », ramène 235 articles, chapitres, directions d’ouvrages, présentations à des conférences ou posters produits depuis 2002, dont 145 (soit plus de 61%) datant depuis 2014. Certes, HAL-SHS ne peut pas se targuer de couvrir l’ensemble des publications françaises dans le domaine, tandis que l’étiquetage thématique, qui est laissé à la discrétion des contributeurs, peut constituer une source de biais. Cependant, la distribution sur l’échelle du temps reste significative. On notera également que, selon Alexandre Serres, le premier critère de délimitation du champ des humanités numériques est la volonté des acteurs de la recherche de s’en réclamer. HAL-SHS permet donc de se former une idée assez juste, à défaut d’être nuancée, complète et précise, de la montée en puissance récente des HN françaises.

[2] Quelques exemples récents : la journée sur la transcription collaborative et l’édition numérique de manuscrits, organisée le 16 mars 2016 par les Archives nationales ; les journées « Les études littéraires face à la transition numérique », 29 et 30 mars 2017, Université de La Rochelle ; les « Rencontres humanités numériques », consacrées à la question de la formation, organisées par la DGES-IP.

[3] Citons le numéro 43 de 2014 de la revue Études de communication, coordonné par Françoise Paquienséguy et Sylvie Bosser, et traitant du « Livre numérique en questions » ; le numéro 3 de 2014 des Cahiers du numérique, coordonné par Claire Clivaz et Dominique Vinck, évoquant les « Humanités délivrées » ; le numéro 4 de 2016 de la même revue, coordonné par David Reymond, et consacré à la visualisation des données ; le numéro 8 de 2015 de la revue Critique, coordonné par Alexandre Gefen, et intitulé « Des chiffres et des lettres. Les humanités numériques » ; le dossier « Le défi numérique pour les sciences sociales », coordonné par Dana Diminescu et Michel Wieviorka dans le numéro 4/ 2015 de la revue Socio ; la section « Études littéraire et calcul numérique », de la Revue d’Histoire littéraire de la France de septembre 2016.

[4] Quoique le syntagme n’ait été forgé que dans les années 2000, c’est bien dans la sphère des humanités numériques qu’il convient de placer l’étude de statistique lexicale sur Le Vocabulaire de Pierre Corneille, achevée par Charles Muller en 1967.

[5] C’est ce que rappelle Pierre Mounier dans son « Avant-propos » à Read/Write Book 2 : Une introduction aux humanités numériques [en ligne], Marseille, OpenEdition Press, 2012 (généré le 27 mars 2017). Disponible sur Internet : [http://books.openedition.org/oep/241]. DOI : 10.4000/books.oep.241.

[6] Voir notamment l’article de Danah Boyd et Kate Crawford, « Six provocations à propos des big data », dans Pierre Mounier (éd.), op. cit., 2012, DOI : 10.4000/books.oep.273.

[7] Je fais bien entendu référence à Distant Reading (London/ New York, Verso, 2013), mais aussi à des contributions comme « Graphs, Maps, Trees : Abstract Models for Literary History » (New Left Review 24, Nov.-Dec. 2003, p. 67-93, devenue ultérieurement un ouvrage paru à London/New York, Verso, 2005).

[8] Voir https://www.kb.nl/en/digital-resources, et surtout la base CENETON.

[9] Pour « Calendrier électronique des spectacles de l’Ancien Régime », [http://www.cesar.org.uk/cesar].

[10] Voir http://cfregisters.org/fr/ .

[11] Voir la plateforme RECITAL du groupe de recherches CIRESFI, faisant appel à des contributeurs bénévoles [http://recital.univ-nantes.fr/#/ ].

[12] Voir http://theatre-classique.fr/ , site créé et alimenté par Paul Fièvre, ainsi que la Bibliothèque dramatique du CRHT [http://crht.paris-sorbonne.fr]

[13] http://www.artsdelamarionnette.eu/ .

[14] http://www.lesarchivesduspectacle.net/ .

[15] Certaines de ces ressources étrangères sont mentionnées dans les articles réunis dans ce numéro, notamment ceux de Chantraine et Idmhand, Fischer et al., et Roberts-Smith.

[16] http://www.theaville.org/kitesite/index.php .

[17] Ces éditions sont soit conçues selon les repères de l’édition papier, en privilégiant les éléments de mise en perspective du texte (introductions, notes), comme dans le cas de certains textes de la Bibliothèque dramatique (voir [http://bibdramatique.paris-sorbonne.fr/somaize_precieuses-ridicules.pdf]), soit tâtonnent en vue de la mise en place de nouvelles bonnes pratiques possibles grâce au numérique, à l’instar des pièces du « dossier Molière », accompagnées d’un graphique des interactions verbales et de tableaux de pourcentages de présence (voir Le Portrait du peintre d’Edmé Boursault sur le site de l’OBVIL [http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/moliere/contexte/boursault_portraitdupeintre]), ou du corpus Boissy, qui privilégie la mise à disposition d’un corpus XML richement annoté selon les recommandations de la TEI (voir [http://www.licorn-research.fr/Boissy.html]). Ne semble pas, en revanche, s’être développée en France l’édition numérique de théâtre dans le sens philologique du terme, attentive aux variantes, et cherchant à superposer dans un seul document les différents témoins du texte.

[18] Pour une présentation de l’outil, voir [http://www.rekall.fr/], ainsi que Clarisse Bardiot, Guillaume Marais, Guillaume Jacquemin et Thierry Coduys, « Rekall : un environnement open-source pour documenter, analyser les processus de création et simplifier la reprise des œuvres scéniques », Captation, Transformation, Sonification, Talence, AFIM, 2014, p. 119-129.

[19] J’emprunte cette dénomination à Henri Béhar, autre pionnier français des humanités numériques, qui explore les sous-entendus épistémologiques de cette dénomination dans son ouvrage La Littérature et son Golem (premier volume : Honoré Champion, 1996 ; deuxième volume : Classiques Garnier, 2010).

[20] Voir le rapport de Julie Burgheim, « Le spectacle vivant à l’ère du numérique : un tour d’horizon », (mars 2016, [https://www.ietm.org/fr/system/files/publications/ spectacle-vivant-a-lere-dunumerique_mars2016.pdf]), ainsi que, plus récemment, Marion Denizot et Christine Petr, « Le Numérique dans les théâtres en France. État des lieux 2016 » [http://www.tmnlab.com/wp-content/uploads/2016/11/TIC-et-Theatre_Rapportuniversitaire_2016.pdf].

[21] Une promesse en ce sens était faite par le programme « Création numérique, les nouvelles écritures scéniques », qui annonçait en 2003 la création d’un « centre de ressources », probablement irréalisé, ou incomplètement réalisé, faute de financements, et inaccessible à ce jour (voir [http://www.scenes-digitales.info/home.htm]). Il n’y a pas d’information sur le site quant à la suite du programme.

[22] Traduction approximative de International network for contemporary performing arts, [https://www.ietm.org].

[23] Pour une présentation de la TEI, voir, entre autres, [http://dixit.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2015/04/Camp2-1-Lou_Burnard_-_An_introduction_to_XML_and_the_TEI__talk.pdf]

[24] Voir par exemple la plateforme On the road again, mentionnée par Jennifer Roberts-Smith dans son article [https://otra.library.utoronto.ca/] .

[25] Voir http://www.gth.theaterwissenschaft.uni-muenchen.de/about/index.html

[26] DARIAH est un consortium européen pour la création d’une infrastructure numérique destinée à la recherche dans les arts et les humanités ; en septembre 2016, il a lancé un appel pour la publication de données ouvertes [http://has.dariah.eu/?p=596]

[27] CAHIER rassemble des représentants de projets d’information, d’édition et de recherche de textes divers, principalement mais pas exclusivement d’auteurs français ; un des critères pour la sélection des membres est le caractère ouvert des éditions produites. Voir le blog [http://cahier.hypotheses.org/] pour plus de renseignements.

[28] Un bref guide sur les questions soulevées a été produit par le groupe « Question juridiques » de CAHIER [http://cahier.hypotheses.org/groupe-questions-juridiques].

[29] Un appel en ce sens est lancé dès la fin de la première grande décennie des humanités numériques ; voir en ce sens Willard McCarty, « Humanities Computing : Essential Problems, Experimental Practice », Literary and linguistic computing, vol. 17, no. 1, April 2002, p. 103-125, DOI: 10.1093/llc/17.1.103

Pour citer cet article

Ioana Galleron, « Études théâtrales et humanités numériques : une introduction », Revue d’Historiographie du Théâtre numéro 4 [en ligne], mis à jour le 01/04/2017, URL : https://sht.asso.fr/etudes-theatrales-et-humanites-numeriques-une-introduction/