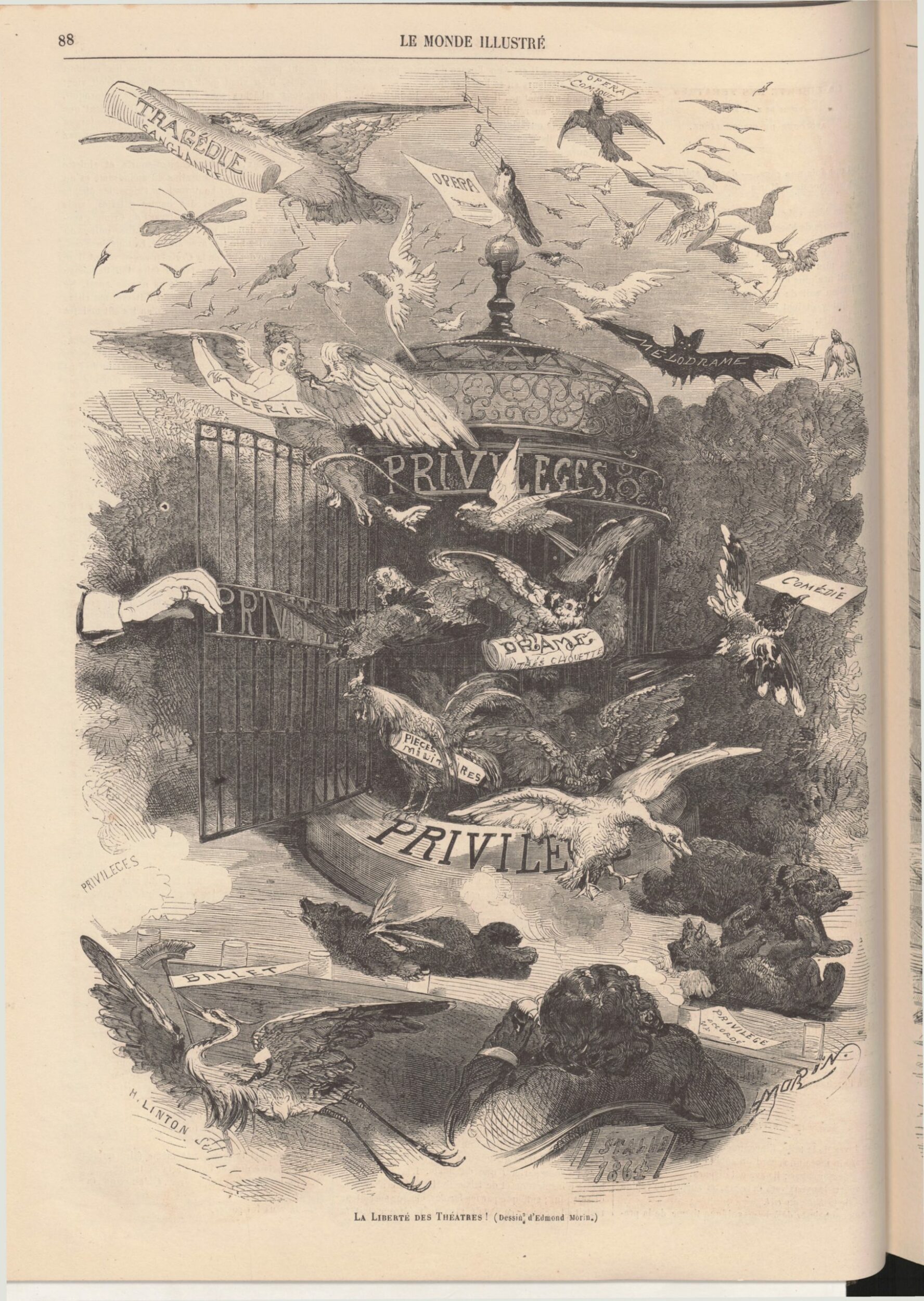

Revue d’Histoire du Théâtre • N°292 T1 2022

Présentation

Par Emmanuel Wallon, Fujii Shintarô

Résumé

Si l’intervention de l’État dans le domaine du théâtre – au sens étendu d’arts de la scène – s’inscrit dans la longue histoire française, il faut attendre l’après-guerre et les premières expériences de « décentralisation dramatique » pour que prenne corps la notion de « service public » vantée par Jean Vilar. Sous la Ve République, le pays se couvre d’un dense réseau de salles subventionnées. Par opposition aux entreprises de spectacles dont Paris demeure le bastion, ce secteur est alors envisagé comme le garant d’un bien commun.

Les études ici réunies retracent la formation et l’évolution de ce clivage, de la fondation de la Comédie-Française à nos jours. La réflexion s’attache aux contradictions du secteur public, qui n’est pas exempt de logiques commerciales, et au secteur privé, dont un fonds de soutien consolide l’économie. Centré sur le cas de la France, ses héritages et ses résurgences, cet ensemble s’enrichit d’entretiens pour comprendre en quoi l’actualité de la production scénique perturbe la vieille querelle public/privé. Des contrepoints japonais et brésiliens le complètent afin d’esquisser des comparaisons internationales.

Texte

À la mémoire de Robert Abirached

L’intervention de l’État en matière théâtrale s’inscrit dans la longue histoire française, mais c’est surtout à partir des années 1970, quand de nouvelles générations issues de la « décentralisation dramatique » lancée sous la IVe République recueillent et interprètent l’héritage de Jeanne Laurent et de Jean Vilar, que l’usage du terme « théâtre public » se généralise et tend à faire passer au second plan ceux de « théâtre national », « théâtre populaire », « théâtre subventionné ». Avec la consolidation de l’État-providence sous la Ve République et grâce à l’impulsion d’André Malraux au ministère des Affaires culturelles, nombre d’équipements culturels furent aménagés, comme dans d’autres pays d’Europe occidentale, dont le financement reposait sur la coopération entre l’État et les collectivités territoriales.

Dans la perspective de ce que le vocabulaire politique ne nommait pas encore la « démocratisation culturelle », parmi d’autres arts moins subventionnés, une branche maîtresse du théâtre affirma ainsi sa vocation de « service public », selon la formule de Jean Vilar. Le regain de volontarisme que François Mitterrand et Jack Lang assortirent d’un doublement des crédits du ministère de la Culture, au cours des années 1980, a permis d’étendre encore les limites de ce domaine. Le pays s’est couvert d’un dense réseau de théâtres dits publics, dont les personnels et les spectateurs considèrent souvent cette propriété comme un acquis intangible, bien que les critères de l’appellation soient sans cesse remis en question : le théâtre est envisagé comme chose publique, res publica, patrimoine vivant et bien commun, à l’entretien et au développement duquel la responsabilité incombe aux autorités de l’État, des villes, des départements et des régions.

Les études ici réunies s’intéressent aux conditions dans lesquels les prémisses d’une telle conception se sont formées depuis la fondation de la Comédie-Française à la fin du XVIIe siècle. Elles visent à décrire et analyser le processus dans lequel s’est forgé le caractère « public » d’un large secteur du théâtre – le mot étant entendu dans une large acception incluant une variété d’arts de la scène – sans négliger les similitudes, les rapprochements et les compromis avec les acteurs, les règles et les usages qui relèvent de la sphère du droit « privé ». Cette réflexion collective s’attache donc également au théâtre privé (essentiellement parisien), qui n’en reçoit pas moins des subventions ajoutées au produit d’une taxe dédiée. La notion de public y prend dès lors le sens de collectivité de spectateurs. Elle croise encore la notion d’espace public chère à Jürgen Habermas et les questions relatives à l’intérêt du public, selon l’interprétation que Denis Diderot proposa de cette expression en son temps.

Centré sur le cas de la France, ses héritages et résurgences, cet ensemble s’enrichit d’entretiens pour examiner en quoi l’actualité de la production scénique déplace la vieille querelle public/privé. Des contrepoints le complètent aussi pour esquisser des comparaisons avec les conceptions japonaises et même brésiliennes en matière d’intervention publique dans le champ théâtral.

Ce dossier a été réalisé dans le cadre du projet de recherche franco-japonais « Le Théâtre français au prisme des notions de “public” et de “privé” », coordonné par Fujii Shintaro (Université Waseda) et Emmanuel Wallon (Université Paris Nanterre), avec le concours de Patrick De Vos (Université de Tokyo), Oku Kaori (Université Meiji), Christophe Triau et Sabine Quiriconi (Université Paris Nanterre), et la participation des jeunes chercheurs japonais.

Il est dédié à la mémoire de Robert Abirached, décédé le 15 juillet 2021, qui aura inspiré et accompagné ce travail jusqu’au bout.

Pour citer cet article

Emmanuel Wallon, Fujii Shintarô, « Présentation », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 292 [en ligne], mis à jour le 01/01/2022, URL : https://sht.asso.fr/presentation/