Revue d’Histoire du Théâtre • N°292 T1 2022

Théâtre, service public : genèse d’une notion fluctuante

Par Robert Abirached

Résumé

Deux introductions de Robert Abirached, à qui ce numéro est dédié, ouvrent le dossier sur la longue querelle du théâtre public et du théâtre privé. Le texte « Théâtre, service public : genèse d’une notion fluctuante » est suivi d’un second texte, « Les sphères du public et l’orbite du privé », qui revient sur les différents espaces des théâtres en France.

Texte

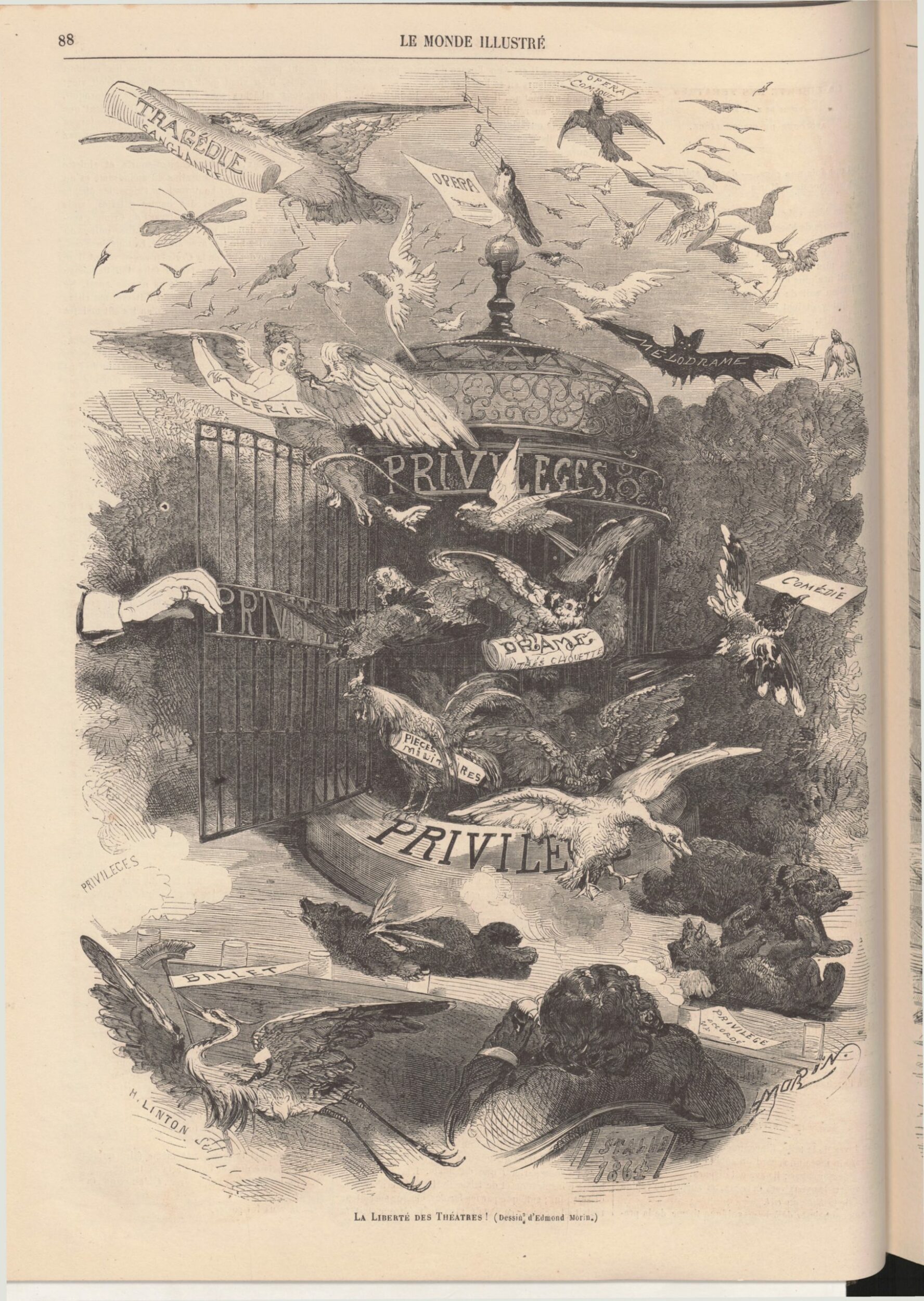

À l’avènement de la Troisième République, au début des années 1870, le moins que l’on puisse dire est que la situation du théâtre est fortement contrastée. Ce qui apparaît d’emblée, c’est une coupure absolue entre un secteur public – c’est-à-dire pris en charge par l’État – et un négoce du spectacle pléthorique, multiforme, à qui toute liberté est laissée par le pouvoir politique, une fois abolie dans les faits toute censure préalable. Craignant toute forme de tutelle ou d’entrave à l’instar de Victor Hugo, les artistes pour la plupart n’en demandaient pas davantage.

En dehors de la Comédie-Française et de l’Odéon, établissements publics dont il est le maître absolu – la première riche en acteurs de premier plan et le second porté à accueillir des velléités de renouveau dans l’écriture et la représentation, en quête d’une modernité constamment déjouée –, il n’est question d’aucune responsabilité de l’État. Celui-ci laisse se développer « à côté », selon une expression qui fut un moment à la mode, des tentatives éparses de rénover l’art dramatique par la mise en scène, mais aussi par la recherche d’un souffle nouveau en retrouvant le peuple et ses valeurs propres – ainsi Maurice Pottecher, et surtout Romain Rolland qui questionne le rapport de l’art dramatique à l’histoire. On prend acte enfin de l’activité de diverses avant-gardes qui demeuraient par définition à l’écart de l’ordre établi.

De la condamnation à la réforme

La principale querelle n’en est pas moins celle qui scinde le théâtre en deux : le public d’une part, et tout le reste de l’autre. Pour les tenants de l’académisme, la cause est entendue une fois pour toutes. Maurice Hauriou, doyen de la faculté de droit de Toulouse, en fonde les raisons sur la morale autant que sur le droit. Par son arrêt Astruc du 7 avril 1916, le Conseil d’État a refusé la qualité de service public au théâtre des Champs-Élysées, alors géré par la Ville de Paris. Il s’en réjouit dans un commentaire resté fameux.

Ainsi, il ne s’agit pas d’une décision isolée, mais d’une jurisprudence qui remonte à cinquante ans, qui n’a pas eu souvent l’occasion de s’affirmer, mais qui s’affirme, toutes les fois qu’elle le peut, avec une énergie croissante. La juridiction administrative condamne la conception qui consisterait à ériger en service public, comme à la période de la décadence romaine, les jeux du cirque[1].

Et le juriste de fustiger :

[…] les entreprises de spectacle et de théâtre, qui ne présentent aucune nécessité, même financière, dont l’inconvénient même est d’exalter l’imagination, d’habituer les esprits à une vie factice et fictive, au grand détriment de la vie sérieuse, et d’exciter les passions de l’amour, lesquelles sont aussi dangereuses que celles du jeu et de l’intempérance. Il est déjà très discutable que les administrations publiques subventionnent des entreprises de cette nature, et certes il vaudrait mieux s’orienter vers la suppression des subventions que vers l’érection en services publics[2].

En face, Jacques Copeau ne serait pas loin de confirmer le verdict. Pour lui, il ne s’agit plus de polémiquer sans fin mais bien de mettre en route une réponse complète du théâtre, à la fois intellectuelle, morale et proprement dramatique. Ce sera d’abord l’aventure du Vieux-Colombier, puis le travail implacable accompli en Bourgogne pendant de longues années, qui marquera durablement la vie du théâtre en France.

De tout cela il résulte une longue période d’incertitude, très exactement entre les deux guerres. L’arrivée au pouvoir du Front populaire fait ressortir plus clairement des contradictions devenues intenables d’année en année. Il devient nécessaire de prendre en compte l’évolution de l’art dramatique, son inscription dans la société, et de donner une suite concrète au travail effectué dans le théâtre privé par le Cartel des quatre (Gaston Baty, Charles Dullin, Louis Jouvet et Georges Pitoëff) qui reprend à son compte certaines avancées de Copeau et œuvre dans le même esprit. Le ministre de l’Éducation nationale Jean Zay essaie par de nouveaux moyens d’aider les créateurs en détournant avec habileté des crédits d’État aux institutions comme la Radiodiffusion nationale, et tente de jeter les bases d’un renouveau de la Comédie-Française en y associant ces metteurs en scène. Dans le même registre, le gouvernement demande à Dullin un rapport sur les modalités possibles d’une décentralisation théâtrale sans subventions, comme pour concilier l’inconciliable au tournant duquel, semble-t-il, on est enfin parvenu.

Que s’est-il passé pour justifier ce désir de transformation ? D’abord la réforme du théâtre en lui-même, avec des entreprises concordantes dans toute l’Europe : Constantin Stanislavski, Edward Gordon Craig, Adolphe Appia, et Copeau en France imposent l’idée d’un « théâtre d’art », ayant renoué avec une ambition nouvelle, par opposition au spectacle commercial. Désormais il est certain que le théâtre privé a un impérieux besoin de se fixer des objectifs moraux et artistiques. L’État, face à cette situation, peut l’aider en modifiant les conditions d’exercice de la profession, en l’arrachant à l’incompétence, en la protégeant. Est-ce à dire qu’il ira plus loin et organisera un système d’intervention de la puissance publique ? La réponse est toujours non, jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale.

Un nouvel esprit public à la Libération

Fort de la transformation de l’esprit public à l’égard du théâtre qui s’est opérée tout au long du conflit de 1939-1945 et qui a concerné tout autant la pratique de cet art que son insertion dans la vie de la nation comme un moteur du changement culturel et social, l’État est conduit à modifier sa démarche dans les deux domaines du public et du privé. La réforme se met en branle sous le gouvernement de Vichy, avec l’appui des membres du Cartel des quatre pour qui une mutation radicale du théâtre parisien est un enjeu… capital. Elle se poursuit après la Libération par une série d’initiatives qui marquent l’intérêt de la puissance publique pour le renouveau du domaine qui est traditionnellement le sien, mais aussi pour une extension raisonnée de la vie théâtrale à travers le pays. Des formules nouvelles se mettent en place, sans autoritarisme, avec un pragmatisme qui donne le temps nécessaire au déploiement de l’innovation recherchée.

Il s’agit d’abord de l’ordonnance de 1945[3], qui reprend presque à la lettre une loi élaborée sous l’Occupation. Pour la première fois, une législation précise vient encadrer l’exercice du théâtre et régler les comportements des personnalités qui le financent et le dirigent. On peut dire de ce texte qu’il a assuré la survie et même l’espoir d’un système fatigué, dominé par l’argent, peu soucieux d’une éthique qui s’avérait pourtant indispensable. À partir de cet acte fondateur, le théâtre privé peut s’organiser et s’imposer à lui-même des disciplines salvatrices. Il en touchera les dividendes en 1964, en signant un accord global avec l’État et la Ville de Paris qui lui assurent désormais le financement nécessaire à son essor, auquel s’ajoutera l’attribution d’une taxe parafiscale qui lui est dédiée en pourcentage des recettes de billetterie. La rivalité avec le théâtre subventionné ne disparaît certes pas du même coup, mais elle devient plus raisonnable, à la recherche d’une complémentarité dans les méthodes de gestion et la programmation, laquelle assurera une cohabitation acceptable et acceptée qui se poursuit aujourd’hui encore.

Quant au théâtre public, l’État y réaffirme d’abord son rôle, en renforçant la Comédie-Française, en assignant à l’Odéon divers objectifs successifs, en le rattachant tantôt à la rue de Richelieu, en l’en détachant parfois, jusqu’aux années 1980 où il devient le siège du Théâtre de l’Europe. En même temps que cette reprise en main, l’administration pose les bases d’une innovation décisive qui ne se confond pas avec le domaine public, même si elle en constitue un avatar inédit : la décentralisation théâtrale, conduite par une fonctionnaire du ministère de l’Éducation nationale, Jeanne Laurent.

Les missi dominici de la décentralisation

Sous-directrice des spectacles et de la musique, celle-ci agit par touches successives, en fonction des situations particulières et compte tenu de ses propres possibilités, en commençant par la ville de Colmar, dont Strasbourg prend vite le relais, pour rendre à l’Alsace le plein usage du théâtre français. Sur le fond, les exigences de l’administration sont claires et mesurées aux capacités budgétaires. Le but essentiel est l’installation dans chaque ville-siège d’une troupe permanente, animée par une équipe artistique dirigée par un metteur en scène confirmé : André Clavé à Colmar, Hubert Gignoux à Rennes, Jean Dasté à Saint-Étienne, Maurice Sarrazin à Toulouse, Baty à Aix-en-Provence.

Tels sont les cinq premiers centres dramatiques nationaux (CDN). Leurs directeurs, chefs de troupe, sont missionnés par l’État pour accomplir une tâche nouvelle : réimplanter un théâtre de création à travers le pays, qui échappe à la routine privée et à son système guidé par l’appât du profit. Pas de trace de gestion étatique, aucun contrat explicite au début, mais une sorte d’ordre de mission, signé de gré à gré entre le ministère compétent et ses envoyés.

Il faut ajouter que ce projet n’est possible que parce que les idées de réforme morale de Copeau ont triomphé, parce qu’un théâtre créateur avait progressé et qu’une conception nouvelle du service public s’était fait jour avec le soutien des syndicats ouvriers. Et noter que cette conception s’enrichit d’ambitions nouvelles regardant la conquête d’un large public. Deux perspectives se rejoignent ici : celle d’un théâtre populaire qui élargit son audience et celle d’un théâtre d’art en constante recherche. La fortune de ces expériences au lendemain de la guerre et la concordance de vues entre l’instigatrice et les artistes amènent une solution originale en termes de statuts, qui peut apparaître comme une acrobatie administrative : le CDN est une entreprise de droit privé (société anonyme, coopérative ou à responsabilité limitée), pourvue d’une mission de service public, confiée à des francs-tireurs.

Le ministère demeure néanmoins le maître de ces nouveaux organismes dont il désigne l’implantation, assigne et contrôle le budget, également alimenté par les collectivités locales, nomme le responsable, règle la durée et la nature de son mandat, organise sa succession. Les tempêtes politiques provoquées par cette action ont valu au projet lui-même et à son initiatrice des polémiques meurtrières qui ont abouti à sa mutation. Laurent – surnommée « la tsarine du théâtre » par le critique Henri Jeanson et par son propre ministre de tutelle, André Cornu –, a été limogée en 1953, peu après avoir rallié Jouvet – pourtant resté dans le secteur privé – en tant que conseiller spécial de cette décentralisation.

Mais rien ne résiste à l’élan qu’elle a lancé et suivi avec un grand allié qui lui apporte un renfort extraordinaire : il s’agit du Théâtre national populaire (TNP) que Laurent a fait renaître de ses cendres en le confiant à un metteur en scène et patron d’exception, Jean Vilar. Dans sa nouvelle formule, le TNP rencontre un succès immédiat et exerce une impressionnante séduction intellectuelle et artistique. Il va rejoindre le secteur public stricto sensu en acquérant le statut de théâtre national et en revendiquant haut et fort une responsabilité de service public, certes en usant de l’ancien vocabulaire, mais en le rénovant profondément dans l’esprit et la pratique. Vilar va plus loin que les juristes et les politiques, en affirmant que son théâtre ne se rattache pas seulement au secteur public mais qu’il l’incarne dans son activité quotidienne, appuyé sur des spectateurs de plus en plus nombreux, conforté par une pléiade d’acteurs de premier plan, servi en outre par une administration rigoureuse, garante de son sérieux.

En quelques années seulement, entre 1947 et 1953, sans bouleversement juridique ni proclamations fracassantes, les données de base du théâtre subventionné ont changé et un mouvement irrésistible a été enclenché. S’il connaît un ralentissement certain au lendemain de l’éviction de Laurent et longtemps après encore, il va repartir de plus belle sous l’impulsion d’André Malraux, soutenu résolument par les gouvernements successifs jusqu’au début des années 1970 quand les CDN sont reconnus comme des entités à part entière, croissant en nombre et en moyens d’année en année, et dirigés par des metteurs en scène au prestige grandissant, de Dasté à Gabriel Monnet, de Gignoux à Roger Planchon – auquel le flambeau du TNP est transmis à Villeurbanne, en 1972. Plus important encore, c’est en leur sein que s’affirment de nouvelles générations d’artistes.

De l’animateur au créateur

Ce qui prime désormais, c’est le talent reconnu à ceux que l’on nomme encore prosaïquement les « animateurs ». De nouvelles générations émergent, héritières directes des fondateurs. Le statut des missi dominici s’avère de plus en plus insuffisant. La réponse du ministre se fait attendre, mais elle finit par arriver avec Jacques Duhamel en 1972, sous la forme d’un contrat de décentralisation dramatique qui, tout en confortant le principe du service public, lui apporte une modification essentielle dont on ne s’avise pas tout de suite : l’État reconnaît en ses serviteurs de véritables patrons. Le travail abattu par Copeau et d’autres a porté ses fruits : le metteur en scène est désormais regardé comme un artiste à part entière, certes dévoué à une mission d’intérêt général, mais de plus en plus considéré comme un partenaire autonome.

Le prestige et le poids acquis par les artistes, qui ne sont plus dans un rapport affectueux avec leur tutrice, l’administration, font percer de nouvelles exigences. Cela induit un infléchissement dans la notion de service public que la personnalité du contractant marque de manière accrue. Mai 68 éclate, et voici les Planchon, Georges Lavaudant, Jean-Pierre Vincent, Gildas Bourdet qui prennent le pouvoir dans leurs maisons, affirmant leur indépendance face au pouvoir qui les a nommés. C’est en réalité un nouveau statut, non écrit, qui a pris forme, d’où le dédoublement introduit entre le principe de service public et ses applications personnalisées. Les distorsions qui se sont produites depuis sont parfaitement compréhensibles dans la mesure où les dirigeants ne sont plus recrutés parmi des animateurs pleins de courage, mais font dorénavant figure de vedettes, connues et connectées, capables de traiter avec les tutelles avec l’indépendance requise, laquelle s’assortit d’une certaine confiance en soi qui peut parfois tourner à l’arrogance, voire à des imprudences plus ou moins assumées.

À ce titre, l’importance de la candidature au Théâtre des Amandiers de Patrice Chéreau, appelé avec insistance en 1982 par l’État qui voulait s’associer au metteur en scène le plus brillant de sa génération, n’a pas été suffisamment soulignée. Les longues et difficiles tractations entre le ministère[4], la municipalité de Nanterre et l’artiste – accompagné de Catherine Tasca – ont abouti à la création d’un théâtre original, à la structure particulière, qui intégrait une école et un atelier adapté à la production cinématographique. Le joyau de la décentralisation a échappé ainsi à la décentralisation même, pour devenir l’un des théâtres les plus importants d’Europe, avec le budget (à peu près) nécessaire à son action. L’exemple donna à chacun l’envie de prescrire sa propre trajectoire, les plus scrupuleux modifiant les clauses, au nom des exigences de l’art, du moins de sa propre œuvre.

La genèse du théâtre de service public est encore une histoire en marche, à laquelle concourent l’évolution des mentalités et les orientations d’un régime démocratique qui, par définition, n’est pas figé dans une idéologie immuable. Elle reflète les mutations du statut du théâtre dans la société, la place plus ou moins éminente que celle-ci réserve aux artistes, ici et ailleurs : Giorgio Strehler, Peter Stein, Tadeusz Kantor en furent aussi des acteurs. Elle procède enfin de la transformation constante de la puissance publique elle-même. Avec Jack Lang, nous avons accompagné cette évolution, dans cet entre-deux des politiques culturelles où les collectivités territoriales interviennent de plus en plus.

Le temps est peut-être venu, non de renoncer aux règles en vigueur depuis cinquante ans à travers le territoire – même si l’on ne pourra s’en tenir au dernier arrêté, mis en place en 2017[5] –, mais de réactiver la pensée du ministère au diapason du temps présent et en dialogue soutenu avec les artistes qui font le théâtre d’aujourd’hui.

Notes

[1] Maurice Hauriou, « Exploitation théâtrale et Service public : nature juridique d’une convention portant sur la concession d’un emplacement pour la construction d’un “Palais philharmonique” », Note sous Conseil d’État, 7 avril 1916, Astruc et Société du Théâtre des Champs-Élysées c. ville de Paris, S. 1916.3.41, Revue générale du droit 2013, no 13019, 2013, en ligne sur www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13019.

[2]Id.

[3] Ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

[4] Représenté par l’auteur lui-même, en qualité de directeur du théâtre et des spectacles de 1981 à 1988. Voir Robert Abirached, Le Théâtre et le Prince, Paris, Plon, 1992 ; repris et augmenté en tome I sous le titre L’embellie, 1981-1992 et suivi d’un tome II, Un système fatigué, 1993-2004, Arles, Actes Sud, 2005.

[5] Arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Centre dramatique national » et le contrat type de décentralisation dramatique.

LES SPHÈRES DU PUBLIC ET L’ORBITE DU PRIVÉ

Par Robert Abirached

Le théâtre public se déploie dans trois orbes.

Le premier de ces espaces correspond au secteur public au sens strict du terme, puisqu’il est entièrement pris en charge par l’État. Il s’agit des théâtres nationaux, aujourd’hui dotés du statut d’établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) qui leur procure une certaine autonomie d’action. Au nombre de cinq, leur navire amiral, si l’on peut dire, est la Comédie-Française, régie par la société de ses acteurs – formée de trente-sept sociétaires, dix-neuf pensionnaires, plus vingt-deux sociétaires honoraires en 2020 –, sous l’autorité d’un administrateur général nommé pour cinq ans par un décret du président de la République. Cette maison, fondée au xviie siècle, jouit d’un prestige inégalé, emploie quatre cents personnes et reçoit de l’État environ 75 % de son budget[1]. Le Théâtre de l’Odéon, fondé en 1762, a reçu plusieurs affectations au cours de son histoire. Tantôt pleinement autonome sous le nom de Théâtre de France et placé alors sous la direction de Jean-Louis Barrault (1959-1968), il est rattaché à la Comédie-Française en 1971 pour lui servir de seconde salle, puis il devient en 1983 le siège du Théâtre de l’Europe, dorénavant confondu avec l’établissement public qui assure sa programmation. Plus récent est le Théâtre national de Chaillot, qui fut le siège de l’inoubliable Théâtre national populaire de Jean Vilar (TNP, 1959-1963) et qui est baptisé depuis 2016 Théâtre national de la danse par la volonté du ministère de la Culture. Viennent enfin enrichir ce domaine public les créations du Théâtre de l’Est parisien (TEP) en 1974, devenu Théâtre national de la Colline neuf ans plus tard, spécialement dédié aux écritures modernes et contemporaines, et du Théâtre national de Strasbourg (TNS), dérivé de la Comédie de l’Est en 1968, le seul à être situé en province, et qui accueille en son sein une École supérieure d’art dramatique (ESAD), rivale et complémentaire du Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD).

Le deuxième cercle englobe l’important réseau des centres dramatiques nationaux (CDN), inauguré en 1947 sous la houlette de Jeanne Laurent, sous-directrice des spectacles et de la musique au sein du ministère de l’Éducation nationale. Ils sont aujourd’hui au nombre de trente-huit, implantés aux quatre coins du pays, plus un à Saint-Denis de la Réunion, dirigés par des metteurs en scène de haute réputation, porteurs de projets artistiques autonomes, mais aussi animés d’un engagement civique, en liaison avec les collectivités locales qui les accueillent et contribuent à leur financement. À cette catégorie ont été assimilés à partir de 1983 onze centres dramatiques régionaux (CDR), établis dans des villes plus petites. Curiosité non négligeable : ces établissements, porteurs d’une mission d’intérêt général qui leur a été attribuée par les pouvoirs publics, sont placés sous un régime de droit privé. Leurs directeurs, nommés par le ou la ministre, sont liés à une société à caractère commercial. Ce statut leur autorise une liberté de comportement et d’allure plus grande et plus manifeste que dans le secteur public proprement dit. Faut-il préciser qu’ils disposent de moyens sans commune mesure avec les financements attribués aux établissements publics ? C’est néanmoins dans les CDN que se sont manifestés la plupart des metteurs en scène qui ont marqué notre temps, de Roger Planchon à Patrice Chéreau, de Jean-Pierre Vincent à Antoine Vitez et de Didier Bezace à Julie Deliquet.

La troisième sphère, plus large encore, ne relève pas uniquement de l’art dramatique, bien que celui-ci y tienne une grande place, mais du spectacle vivant au sens étendu de l’expression. Elle accueille les soixante-treize scènes nationales recensées en 2020, héritières des maisons de la culture de l’ère Malraux (1959-1969) et des centres d’action culturelle issus de la période Duhamel (1971-1973), établissements polyvalents cofinancés par l’État et les collectivités territoriales – mais en proportion croissante par ces dernières –, de statut associatif en grande majorité. Il faut leur ajouter leurs plus jeunes et modestes cousines que sont les quelque cent vingt scènes conventionnées, apparues depuis 1999, subventionnées à hauteur de 10 % en moyenne par le ministère de la Culture. Enfin, de très nombreux théâtres de ville, sans label ni convention de l’État, complètent ce maillage du territoire.

Quant au secteur privé, après une longue période de laisser-faire, marquée par la forte expansion des entreprises de spectacles à Paris, les gouvernements d’après-guerre se sont résolus à en réformer l’organisation et le fonctionnement. Ce qui les y a incités, c’est bien sûr la dégradation croissante, esthétique et morale, de l’exercice de l’art du théâtre, qui avait suscité des protestations de plus en plus vives dans les milieux intellectuels et dans la société civile. L’on pense à la Nouvelle Revue française (NRF) sous l’impulsion de Jacques Copeau, ou à l’affirmation de la nécessité d’un retour à des exigences plus hautes concernant mise en scène, texte et décor : ainsi de Constantin Stanislavski, Edward Gordon Craig, Adolphe Appia en Europe et, en France même, des recherches d’André Antoine et surtout de la grande entreprise du même Copeau, au Vieux-Colombier puis en Bourgogne. Il en est résulté des projets et des réalisations remarquables, qui ont donné un lustre nouveau à un certain nombre de théâtres parisiens. Le Cartel des quatre (Gaston Baty, Charles Dullin, Louis Jouvet et Georges Pitoëff), par exemple, a fait bien plus que briller par ses mises en scène et par la découverte de nouveaux auteurs : il a su imposer ses vues à de nombreux et influents hommes politiques, d’abord sous le Front populaire, puis auprès du gouvernement de Vichy qui a élaboré, en tenant largement compte de leurs idées, une première loi sur les spectacles en 1943.

Ce texte a été repris quasiment mot pour mot, à la Libération, dans une ordonnance édictée en 1945. Et l’on peut dire qu’il n’a pas seulement contribué à limiter l’influence des « marchands du temple », mais qu’il a purement et simplement permis la sauvegarde et la rénovation du théâtre privé parisien. C’est ainsi qu’en 1964 un accord a été signé entre l’Association des directeurs de théâtre et l’État, qui prévoyait la création d’un Fonds de soutien aux scènes parisiennes, toujours actif de nos jours. Furent réunis de la sorte les concours de l’État, de la ville de Paris et des professionnels eux-mêmes, gardiens d’un patrimoine exceptionnel. Dès le lendemain de la guerre, émergea un nouveau répertoire en consonance avec le monde moderne, servi par des talents artistiques amplement reconnus. Leurs succès ont assuré au secteur privé l’intérêt d’un public nombreux dont la fidélité ne s’est pas démentie jusqu’à aujourd’hui.

Au confluent du public et du privé, saluons pour compléter le tableau l’activité des très nombreuses compagnies indépendantes, souvent sans feu ni lieu, dont certaines ont joué un rôle majeur dans le paysage dramaturgique parisien. À leurs sommets, le Théâtre du Soleil, fondé à la fin des années 1960 par Ariane Mnouchkine, figure encore parmi les entreprises théâtrales les plus importantes ayant vu le jour en Europe.

[1] 404 emplois équivalent temps plein (ETPT) et 25,6 millions de subventions inscrits au budget 2019.

Pour citer cet article

Robert Abirached, « Théâtre, service public : genèse d’une notion fluctuante », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 292 [en ligne], mis à jour le 01/01/2022, URL : https://sht.asso.fr/theatre-service-public-genese-dune-notion-fluctuante/