Revue d’Histoire du Théâtre • N°296 T1 2023

Dépaysage. Une conversation entre Jean-François Peyret et Nicky Rieti

Par Nicky Rieti

Résumé

Né aux États-Unis, Nicky Rieti est décorateur/scénographe de théâtre et d’opéra depuis 1972. Il a consacré la quasi-totalité de son activité professionnelle à la scène durant plus de quarante ans, signant les scénographies d’une centaine de spectacles en France et en Europe, principalement avec les metteurs en scène André Engel, Jean-François Peyret, Bernard Sobel et Jean Joudheuil.

Texte

Jean-François Peyret – Je commence ?

Nicky Rieti – Qui, moi ?

J.-F. P – Non, moi ! [Rires] C’est moi qui ai des questions à te poser. Des comptes à régler.

N.R. – Très bien.

J.-F. P – Je commence par la fin, c’est-à-dire par la couverture du numéro que la Revue d’Histoire du Théâtre a eu la faiblesse de me consacrer : un plateau, un vieil homme de dos, le metteur en scène probablement, des comédiens affalés sur la scène et au lointain une image ; une espèce de désert avec des palmiers et trois ânes. Il manque juste la mobylette bleue des années 1960, couchée dans le sable, comme tu le voulais. Soit dit en passant, j’ai trouvé la mobylette. Nous étions alors à Grenoble pour le premier épisode du Petit bréviaire tragique à l’usage des animaux humains du XXIe siècle, une investigation théâtrale sur le rapport homme/animal, air du temps oblige, histoire de savoir ce qu’un théâtre peut faire des topoï d’époque. Ainsi dans une précédente expérience avec Alain Prochiantz nous avions joué avec les 98,77 % de génome commun à sapiens et au chimpanzé. Maintenant à Grenoble, en 2020 donc, nous nous attaquions à un sujet qui fâche : l’expérimentation animale. Je t’en parle, je te demande de faire fonctionner ton imagination et tu m’envoies une image, celle de trois ânes sous des palmiers (la mobylette manquait encore). C’est typique de ta façon de faire, de notre façon de travailler : je te parle d’un truc et tu m’envoies une réponse un peu à côté, et je dois faire avec. Tu n’es pas, la scénographie n’est pas au service du spectacle, elle est au service, comme on dit au tennis. Je ne sais pas ce que ces ânes, ces palmiers, ce sable, cette mobylette abandonnée auraient pu devenir si le covid n’avait eu raison du projet ; je pressentais bien la promesse de diorama dans cette image, mais qu’est-ce que cela aurait donné au bout du compte ? La scénographie réelle du spectacle (nous aurions joué dans le sable à côté de vrais ânes sous de faux palmiers ?), ou bien un diorama, plus ou moins grand sur le plateau, ou une série de dioramas, des boîtes, quoi ; je n’en sais rien, mais dans ma tête, c’est définitivement le paysage de ce Bréviaire. Diorama ou pas, du reste, c’est toujours toi qui mets en boîte le spectacle. [Fig 1]

N.R. – Que répondre, si ce n’est que j’aime bien les ânes, j’aime bien les palmiers, j’aime bien les mobylettes, donc pourquoi pas ? Il faut dire qu’avec toi, le travail n’est pas celui qu’on entend habituellement par scénographe ou décorateur puisqu’il démarre à partir de beaucoup et peu à la fois – des notions, des idées et des textes qui vont aller ensemble, mais sans que tu puisses nous dire comment, avant de les avoir confrontés aux comédiens.

J.-F. P. – Quel est l’élément déclencheur d’un spectacle ? Souvent un titre, des textes, des idées (mots), des problèmes que je ne parviens pas à résoudre à la force de mon pauvre entendement, une distribution (envie de travailler avec tels ou telles). Et puis, last but not least, il faut une production, ce qui veut dire concrètement des lieux où se déroulera l’expérience.

N.R. – C’est vrai, mais tout cela est un peu inconfortable parce que le scénographe doit proposer quelque chose tout de suite. Quoi ? On ne sait pas encore, mais quelque chose deviendra l’espace, ou alors le décor, dans lequel ça se jouera. Il part à l’aveugle. En revanche, il y a une grande contrepartie, qui est que toi et les comédiens vont devoir faire quelque chose avec ce qu’il y aura. Vos intelligences trouveront des solutions qui, du coup, vont élever la scénographie, aux yeux des spectateurs, à une espèce de prescience manifeste. Évidemment, c’est très flatteur pour le scénographe.

J.-F. P. – Oui, mais tes ânes, ta mobylette et les palmiers, c’est arbitraire et pertinent ; je dis arbitraire parce que je ne sais jamais à quoi m’attendre mais tout repose sur la confiance : si je te parle animaux de laboratoire, que nous filmons des souris le ventre ouvert et que tu me renvoies cette balle (les ânes, etc.), je prends ça au sérieux et je me mets à travailler dans cette différence. Si nous avions fait un Prométhée, tu n’aurais sans doute pas lâché tes ânes.

N.R. – Pourquoi pas, à vrai dire… J’ai appris qu’il ne fallait surtout pas tenter d’illustrer quoi que ce soit mais, au contraire, être le plus en décalage et en porte-à-faux avec ce que l’on pouvait imaginer qu’allait être le discours ou le propos tenu par le spectacle. Plus il en était éloigné, plus il y avait des chances que quelque chose se passe, que le spectateur ait de quoi brouter, comme tu dis.

J.-F. P. – Justesse du porte-à-faux. Décalage, c’est ce que j’appelais la pertinence arbitraire, impertinente aussi parfois, ironique souvent… Mais il y a toujours ce choc, cette petite commotion cérébrale devant quelque chose à quoi on ne s’attend pas. Arbitraire mais pas fortuit ou surréaliste, si l’on veut, pas de l’ordre du parapluie et de la machine à coudre sur la table de dissection, image insolite qui n’est pas un paysage. Cette conversation aidant et pour traiter le sujet (je suis docile), je pourrais dire que chaque scénographie que tu as faite pour nos spectacles est un paysage…

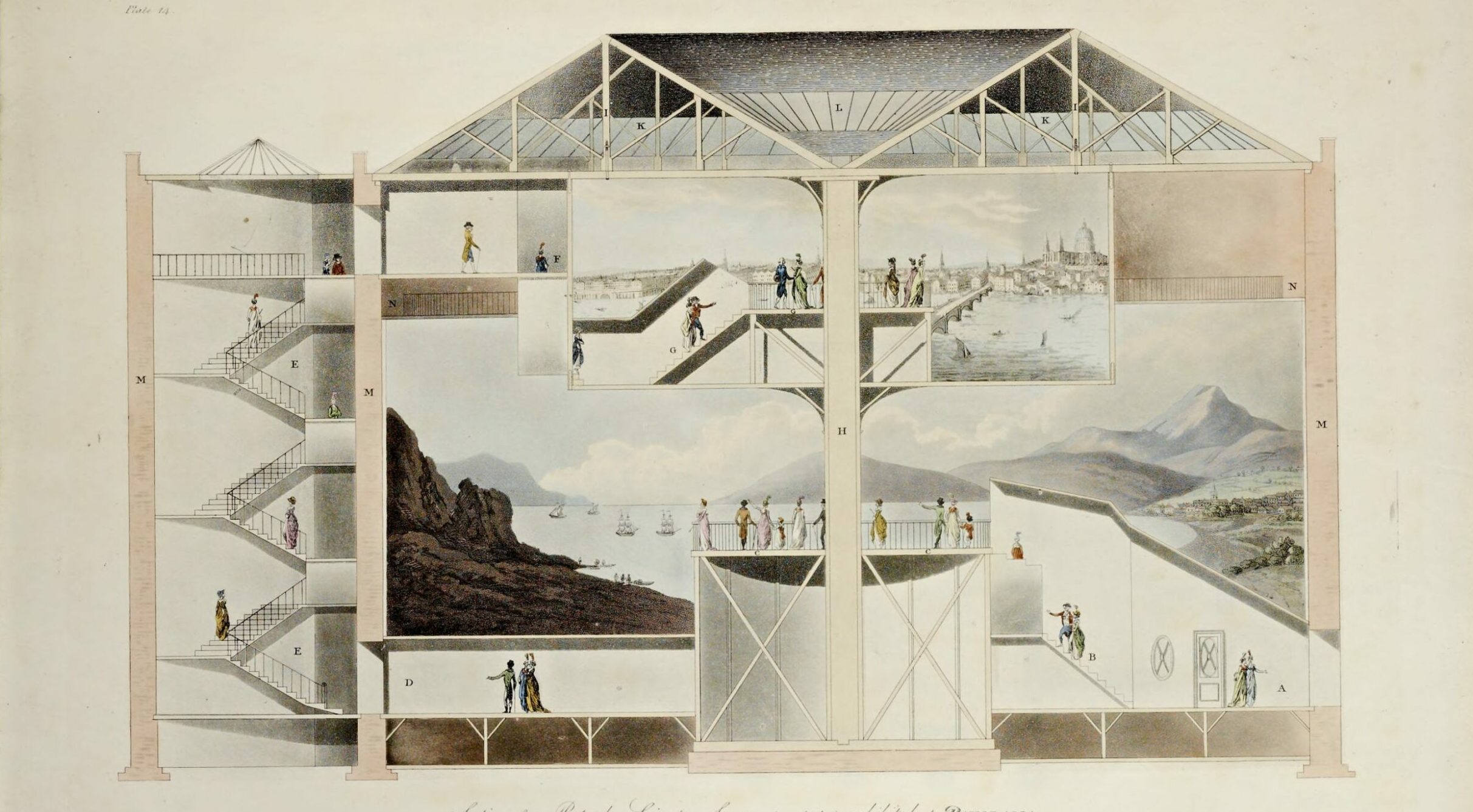

N.R. – Oui, des paysages, mais j’ai l’impression que tout au théâtre est paysage. Qu’est-ce qui n’est pas paysage au théâtre ? (Je renvoie à ce qu’avance Jean-Marc Besse qui dit que le paysage, inventé au XVIe siècle, vient de « la structure de perception et de pensée » qui est le théâtre – Jean-Marc Besse, voir La Terre, six essais sur le paysage et la géographie, 2021, Éditions parenthèses, p. 51). Il me semble d’ailleurs qu’on était d’accord là-dessus. La scène à l’italienne, la ligne d’horizon au lointain, le cadre, le mur du fond qui crée le ciel, la surface de la terre sur laquelle évoluent les comédiens – c’est un paysage. À partir de là, on voit difficilement ce qu’il peut y avoir au théâtre qui ne soit pas un paysage, en dehors du jeu des comédiens.

J.-F. P. – Entièrement d’accord. Au fond, je n’ai rien à dire sur la question du paysage (pas de théorie là-dessus, un peu de pratique de touriste en vacances et d’amateur devant des tableaux). Au théâtre ? Je ne me suis jamais posé la question du paysage mais, en y réfléchissant aujourd’hui, oui, au théâtre, le paysage, c’est le théâtre même. J’allais dire : le théâtre vide. Un grand plateau nu, voilà un paysage que je me plais à regarder. Peut-être ce serait ma manière de comprendre pourquoi tu dis que les comédiens n’entrent pas dans le paysage.

N.R. – Pour moi, non.

J.-F. P. – Ils te dérangent ?

N.R. – Oui ! [Rires] Ma position est corporatiste : pour moi, un décorateur ne sert qu’à une chose et à une seule chose – mais positive – qui est d’empêcher le théâtre de prendre ses aises. Il n’y a rien de pire que le théâtre qui se complaît à être du théâtre. Je suis donc toujours assez content quand je constate qu’un décor empêche le théâtre de faire ce qu’il veut.

J.-F. P. – J’avais cru remarquer, oui. [Rires] Mais au fait que serait un théâtre qui fait ou ferait ce qu’il veut ? Je ne sais trop. Pour moi, dire que c’est le théâtre qui est le paysage, c’est dire ma réticence, le mot est faible, à l’égard de tout décor qui servirait la pièce ou, pire encore, la mise en scène. Tes propositions de scénographie sont pour moi toujours des défis ou des énigmes ; tu m’obliges de travailler contre, façon de faire avec. En fait, c’est un ensemble de contraintes qui me permet d’avancer dans l’écriture du spectacle par essais et erreurs. Un principe de sélection ; la scénographie est aussi une machine à écrire. En fait mon travail, c’est de faire entrer et vivre (parler, se mouvoir) les comédiens qui te dérangent dans le paysage où ils doivent s’adapter. Les comédiens ne sont pas devant le paysage, mais dedans, dans tous les sens de l’expression. Le spectateur (ainsi que le metteur en scène) est devant, quel que soit le dispositif, frontal, bifrontal, trifrontal…

N.R. – Oui, on contemple. Ce que tu dis me fait comprendre qu’un décor sert surtout pendant les répétitions – une fois le jeu et la mise en scène en place, on pourrait se débarrasser de la plus grande partie. Mais, quoi que l’on fasse, le spectateur va être devant un paysage puisqu’il est immobile et qu’il regarde devant lui, pendant un certain temps. Pendant ce temps-là, il va avoir la possibilité de détailler ce qu’il y a en-dehors des comédiens. Donc il va voir un paysage ou, disons, il va se constituer un paysage. Le tout est de rendre ce qu’il entend et ce qu’il voit étonnant. Ce n’est pas ce qu’il voit qui est étonnant, ce n’est pas ce qu’il entend nécessairement non plus, ce qui l’est est le fait qu’il entend ça, devant ou dans ce qu’il voit. Comment dire ? Il y a eu des exemples où cela a fonctionné et j’en étais évidemment très heureux. Je ne sais pas si c’était le cas des spectateurs. Il y a eu d’autres cas où cela n’a pas marché.

J.-F. P. – Tu penses à quels exemples ?

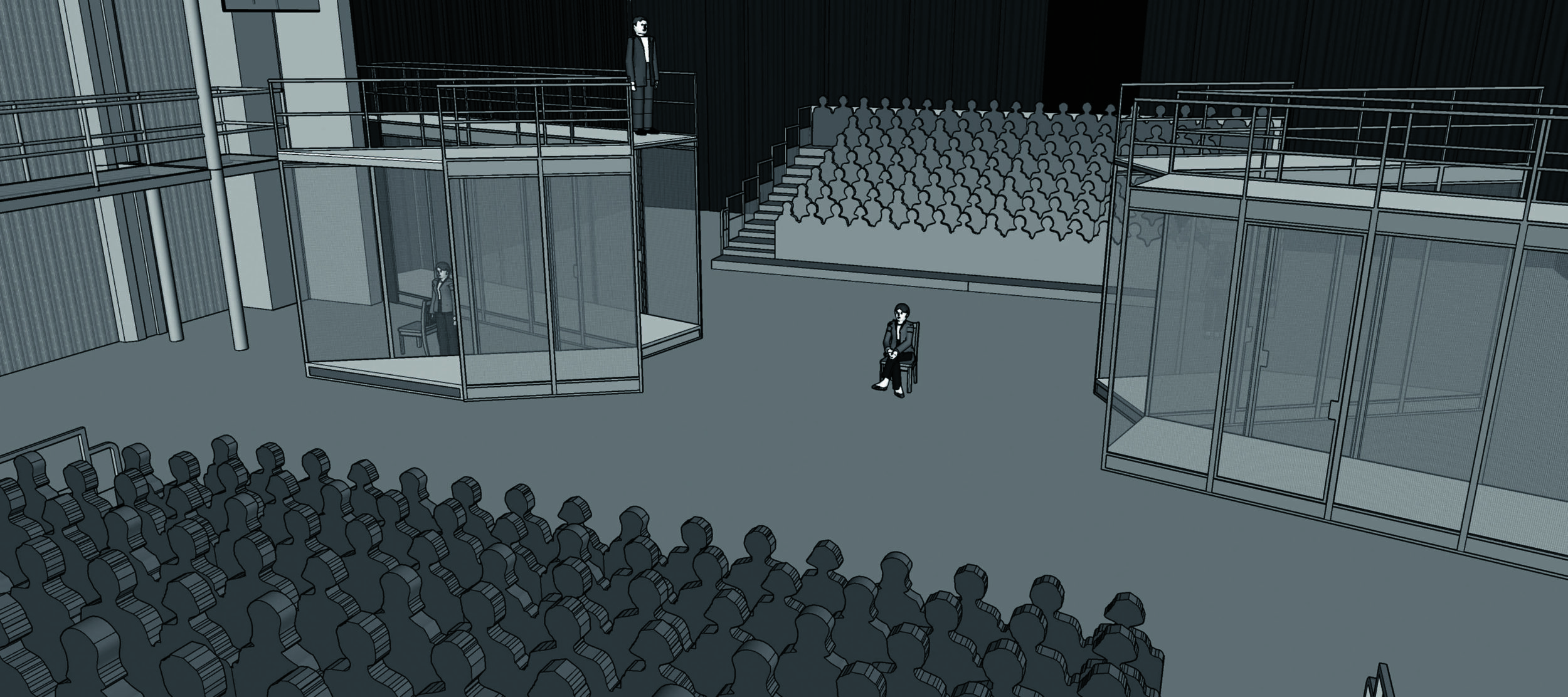

N.R. – À ce qui a marché, je dirais le Faust, que ce soit à Rennes ou à Bobigny, et Ex vivo / In vitro, à la Colline. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne m’ont pas convaincu, mais ils étaient moins de l’ordre du paysage bâti. C’étaient des paysages hasardeux, des juxtapositions de choses et d’éléments, des lumières qui faisaient qu’il y avait à un moment donné un paysage, mais cela changeait ensuite pour devenir autre chose, alors que les deux spectacles en question, il y avait quelque chose de – je n’ai pas d’autre mot que construit – conçu au départ pour être comme ils étaient. [Fig 2 & 3]

J.-F. P. – Ça se complique. Ta notion de paysage bâti, je peux comprendre ce que cela signifie pour toi, mais pour moi le paysage est une donnée, même s’il évolue en cours de route. Bizarrement, je n’aurais pas pris les mêmes exemples que toi. Le dispositif du Faust était spectaculaire, un bi-frontal, une énorme galerie de ferraille séparant les deux groupes de spectateurs. Tu avais désossé la grande salle de Bobigny : les comédiens évoluaient de chaque côté et dans la galerie avant qu’elle ne s’ouvre, découvrant aux spectateurs le paysage d’autres spectateurs au théâtre. Mais dirais-tu que le bi-frontal de La génisse et le pythagoricien, plus réduit, est moins paysage ?

N.R. – Non, mais peut-être parce qu’il est plus modeste, moins impérieux, je le qualifierais de dispositif, une chose plus proche des comédiens, plutôt que de paysage bâti.

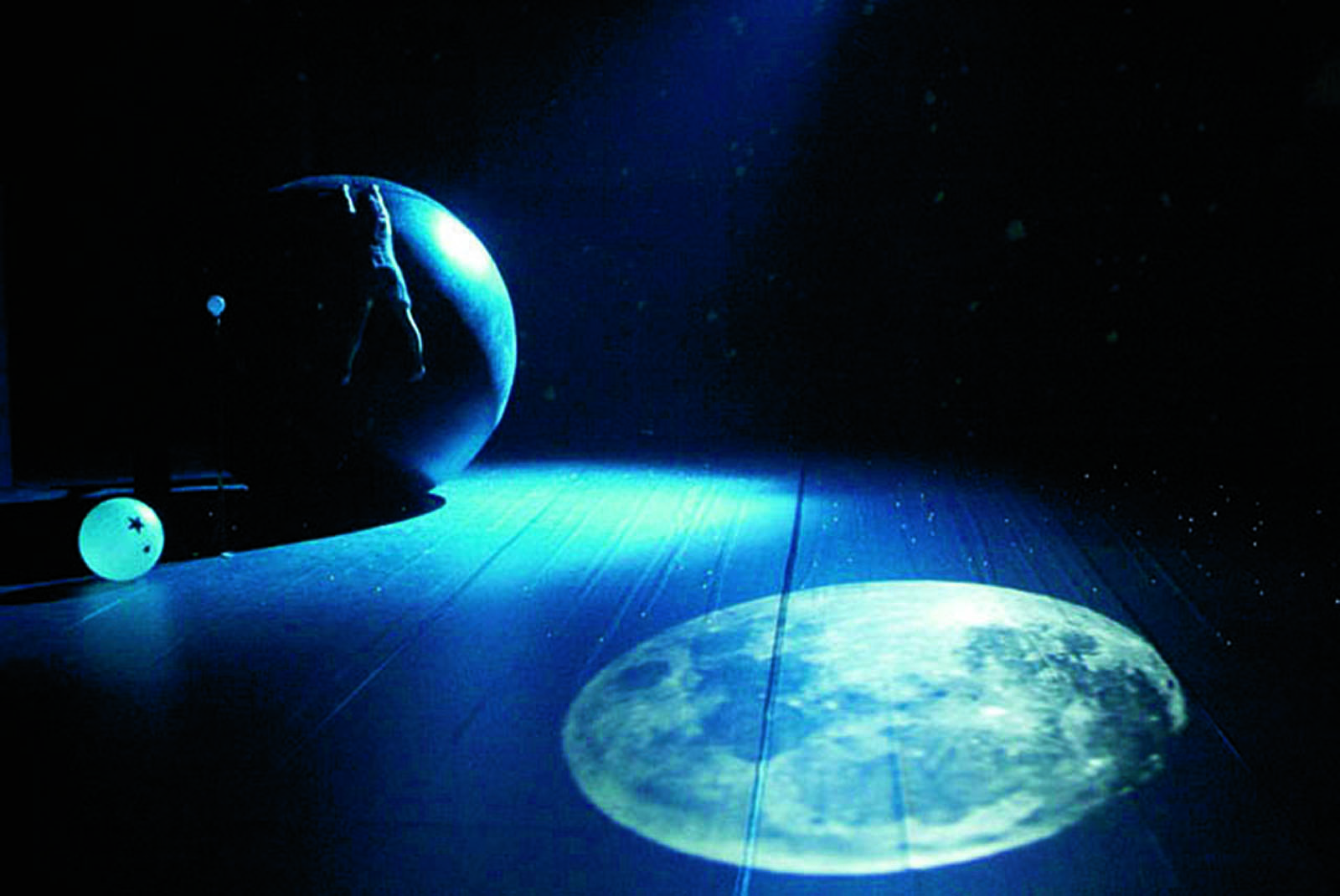

J.-F. P. – Tout ce que nous disons depuis le début, c’est que nous nous passons du « naturalisme de la scène », comme disait Heiner Müller. Le théâtre, c’est le paysage, d’accord, mais, comme tu m’en as persuadé, on ne peut pas jouer plateau nu ; dès lors, tes scénographies, je conviens qu’elles sont des paysages mais qui, curieusement, dépaysent la pensée, le discours, ce sur quoi je travaille et non sur la représentation de la vie ou des hommes en action. Mais nous serions incomplets si nous ne distinguions pas deux façons de faire ta part dans notre travail. Il y a les grands dispositifs optiques, je prendrais encore une fois l’exemple emblématique du Faust, mais il y a aussi des cas où du paysage figuratif s’incruste, où il y a toujours la présence, et même l’insistance, du diorama, peut-être ce que tu appelles le théâtre-paysage. Je pense à Tournant autour de Galilée avec la grande sphère (la terre, la lune ?) [Fig. 4], le sol comme ciel étoilé, quelque chose d’un paysage cosmique, contrarié par l’espèce d’étable, et même Bibi la truie entrant dans le paysage ; il y avait même un petit diorama mobile, un paysage toscan. Cette tendance est présente depuis le début : souviens-toi de Vermeer et Spinoza que nous avions monté avec Jean Jourdheuil : là, il y avait une sorte de naturalisme. Il y avait le côté logeuse, avec la cuisinière qui marchait, qui sentait le poireau, le côté atelier de Vermeer et toi, de dos, en train de faire un diorama de La vue de Delft, et, de l’autre côté, l’atelier de polissage des lentilles de Spinoza, devant un autre paysage – c’était le chameau vivant, un vrai, dans le sable, presque figuratif. L’idée était quand même qu’au début de l’exploitation du spectacle tu commençais à vue la fabrication du diorama de La vue de Delft de Vermeer, et cela devait être fini pour la dernière. Malheureusement, le chameau, la chamelle plutôt, l’a bouffé au milieu des représentations, il a fallu tout recommencer.

N.R. – Oui, Sonia l’a dévoré, par petits bouts. J’utilisais du carton qui devait avoir un goût particulier, comme il y avait un peu de colle aussi avec…

J.-F. P. – Elle mangeait aussi les tulipes avec des bouts de ferraille dedans. Mais c’est une autre histoire.

N.R. – Il n’y avait que du paysage. Le premier paysage était celui du tableau de Vermeer, L’artiste et son modèle ; c’est la fille qui représente l’allégorie de la musique, avec une espèce de trompette. Elle est devant la fenêtre et lui, de dos, est en train de faire son portrait. C’est ce tableau qui a été reconstitué en volume, un tableau vivant. C’était un paysage illustratif, on va dire. Et là, des exemples, j’en ai plein. Est-ce qu’on peut parler un peu du paysage illustratif ? Parce qu’il y a des fois, malgré tout, où cela a un intérêt. C’est rare, c’est vrai et ce n’est pas sur un spectacle que j’ai fait avec toi, mais avec André Engel.

J.-F. P. – Oui, et de manière curieuse. Il y a un penchant pour le naturalisme de la scène pour le coup, mais qui s’excède, s’exaspère lui-même parfois, comme avec les choux sur le grand plateau de l’Opéra Bastille.

N.R. – C’était pour la Lady Macbeth de Mzensk de Chostakovitch à l’Opéra Bastille en 1992. J’aimais beaucoup ce champ de choux en ouverture du spectacle alors que l’idée venait d’André et que je l’ai trouvée incongrue au début. Pourquoi ? Normalement, l’héroïne, dans le livret de Chostakovitch, est seule dans sa chambre et se plaint. Elle se plaint parce que son mari est un niais, que son beau-père la convoite, et qu’elle s’ennuie à mourir. André voulait que ce soit dans un champ de choux parce que, peu de temps avant, on avait vu un petit chaton qui miaulait, perdu dans un champ à la campagne. On l’a récupéré et il a dit que le chaton, c’était Lady Macbeth au début. Elle est plantée là et elle se plaint. [Rires] J’ai donc fait un champ de choux, quatre cents mètres carrés avec six cents choux et une soprane. Le genre de chose à se casser la figure, surtout devant un public d’opéra. En fait, ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce qu’il y avait une justesse dans l’idée de faire chanter cette pauvre femme au milieu d’un paysage et parce que le champ de choux n’était pas naturaliste – on aurait dit un paysage imaginé par un bureaucrate. [Fig. 5]

J.-F. P. – Il y a du paysage, mais pas figuratif, enfin, pas illustratif, pas même allégorique.

N.R. – Si – qu’une femme frustrée et malheureuse commence à chanter dans un gigantesque champ de choux, sorti d’un plan gouvernemental, faisait que ce paysage, que je vois, malgré tout, comme illustratif, avait quelque chose de fort.

J.-F. P. – Néanmoins certaines choses que vous avez faites tous les deux étaient plus naturalistes… Je pense à Venise sauvée. [Fig. 6]

N.R. – Alors ça, c’est l’exemple contraire. Une pièce qui se passe à Venise, et où le décor est Venise. [Rires] Heureusement, il n’y avait pas de gondoles parce qu’il n’y avait pas d’eau. On ne pouvait pas mettre de l’eau dans la salle – le Gymnase Aubanel à Avignon, où cela avait été créé. Mais c’est le seul décor où des photos du décor se sont très bien vendues. Le photographe était content – les gens y voyaient Venise. Si ça s’était appelé Concarneau sauvé, les gens y auraient vu Concarneau.

J.-F. P. – C’était un paysage, ou, comment appeler ça, une vue ? Une image ?

N.R. – Pas vraiment – c’était une accumulation de lieux communs.

J.-F. P. – J’ai aussi un souvenir vif et imagé de Woyzeck dans les marais.

N.R. – C’était une adaptation, toujours avec André, qui s’appelait La Nuit des Chasseurs au Théâtre de la Colline en 1988. La seule chose qui m’intéresse là-dedans, c’est l’extrait du récit que j’ai écrit sur ce spectacle. J’ai écrit beaucoup de récits de spectacles, une trentaine au moins, une sélection des spectacles que j’ai faits aussi bien avec toi qu’avec André. Celui-ci parle à un moment de paysage. C’est l’unique bout de texte dans ces récits où il est question de paysage. Il résume assez bien. D’abord je suis citadin, c’est vrai.

J.-F. P. – Il y a des paysages urbains !

N.R. – Pour moi ça ne veut rien dire, paysage urbain ; ça m’agace. Et puis tous les paysages que l’on trouve beaux m’horripilent. J’exagère un peu en parlant du paysage jurassique, mais je suis plus intéressé par lui que par ce qu’on entend généralement par un « beau » paysage.

J.-F. P. – Tu en étais à la question de l’illustration, d’un certain naturalisme de la scène pour reprendre l’expression de tout à l’heure. Ta démarche, avec André ou avec moi, n’est pas du tout du même ordre, puisqu’avec André il s’agit de monter une pièce, il y a un texte, donc tu peux rêvasser…

N.R. – Oui, et puis André a une vision cinéma du théâtre, qui est de l’image.

J.-F. P. – Mais c’est de l’image faite par le théâtre.

N.R. – Ou alors, faite par des lieux à l’extérieur, c’est-à-dire qu’André préfère monter des spectacles en dehors des théâtres – on en a fait plusieurs, l’opération était différente. C’était le détournement d’un lieu existant au profit d’une fiction théâtrale.

J.-F. P. – Les Légendes de la forêt viennoise, c’était bien une balade devant des paysages, ou peut-être des décors de cinéma, je ne saurais dire, mais dans un théâtre. Les gradins étant mobiles, nous étions devant des paysages, et nous regardions les comédiens comme des vaches dans les prés, elles-mêmes nous regardant passer comme les vaches regarder passer les trains, ce qu’elles ne font plus, notons-le bien, avec les TGV qui vont trop vite. Ça ne les intéresse plus. Elles se contentent de faire bien dans le paysage, rochers de bidoche, indifférentes.

N.R. – À propos de vaches, raconte l’histoire du paysan du Périgord ! C’est magnifique !

J.-F. P. – Un été, j’avais loué une belle maison en Dordogne, qui dominait un bout de vallée, joli paysage devant lequel je m’abîmais le soir, dans le whisky aussi. Le propriétaire vient un soir prendre l’apéritif sur la terrasse, et je trouve quelques lieux communs pour vanter le paysage devant nous ! Je vois bien qu’il tique, qu’il ne partage pas mon enthousiasme. « Vous voyez là le petit bois au milieu d’un champ, eh bien, il n’est pas à moi ! ». Ce que je trouvais beau, justement parce qu’inappropriable, mon interlocuteur avait un rapport, comment dire, plus foncier avec ce qui s’étalait devant nous ; j’étais désactivé, en « état de paysage », comme dit je ne sais plus qui, détaché, heureux ; lui était en état de manque parce qu’il y avait un élément du puzzle qu’il ne possédait pas.

N.R. – Cela en dit en fait beaucoup plus sur le paysage, sur le rapport que les gens ont avec ce qu’on peut appeler un paysage, que sur nous au théâtre.

J.-F. P. – Je reviens à une chose que tu as évoquée. Tu as dit que les guindes d’Ex Vivo / In Vitro étaient pour toi un paysage. Je n’aurais pas dit ça. Nous travaillions sur le vivant, sur son artificialisation et notamment au sujet de la procréation, des façons artificielles que nous avons de naître, etc., d’ailleurs tu aurais pu lâcher des ânes…

N.R. – Tout aussi bien.

J.-F. P. – Mais ce rideau de guindes, un paysage ?

N.R. – À cause des lumières de Bruno Goubert, à cause de la toute première action – plus qu’un rideau, c’était une forêt de guindes – la toute première action était un comédien qu’on arrivait à peine à voir, qui bougeait vers le fond à travers les guindes, qui les faisait bouger, avec des bruits d’animaux. Il y avait une jungle, vraiment, et le texte qui disait « la nature n’est pas un parc d’attractions ». Je n’étais pas le seul à le voir, cela devenait une forêt vierge, laquelle a fini par tomber petit à petit par paquets, à deux moments pendant le spectacle, au moment des deux chansons de Anne-Laure Tondu. À la fin, il ne restait plus qu’une seule guinde. Toutes les autres étaient tombé en tas, formant un autre paysage, très différent de celui du début ; on aurait dit un rivage, une plage…

J.-F. P. – … de spaghettis.

N.R. – Non, pas sous les lumières de Goubert.

J.-F. P. – C’était un spectacle de désolation, j’oublie les spaghettis.

N.R. – [Rires.] Je trouvais cela très beau.

J.-F. P. – Les paysages désolés sont parfois les plus beaux. Quand tu as imaginé la chose, tu pensais paysage ?

N.R. – Non, je pensais à cacher le mur du fond, c’est tout.

J.-F. P. – Oui, c’est bien ce que j’avais retenu.

N.R. – C’était l’unique raison : comment faire en sorte que dans cette salle le spectateur ne voit pas d’emblée que le mur du fond est tout proche ? Cela me gênait beaucoup. La seule chose que je voulais était de faire en sorte qu’il ne puisse pas jauger la distance jusqu’au fond du plateau.

J.-F. P. – Mais quand nous avons joué dans de grandes salles, par exemple à la Criée [à Marseille, ndlr] c’était une autre affaire. On ne pressentait pas le mur du fond mais on avait plutôt l’impression qu’il y avait un gouffre derrière, presque l’impossibilité d’un paysage. Une vision sans paysage ? Un Finistère, bizarre !

N.R. – Oui, le rapport aux guindes avait changé, c’est vrai.

J.-F. P. – On aura compris que je n’ai pas de théorie sur le paysage, dans la vie comme au théâtre. Pourtant j’ai été involontairement confronté à la question du paysage avec le projet Walden (pour le spectacle Re : Walden ou l’expositioninstallation Walden Memories au Fresnoy. Le rapport de Thoreau avec la nature est complexe, n’empêche que si tu dis Walden, vient immédiatement à l’esprit le paysage de la cabane dans les bois au bord de l’étang ; il fallait se débarrasser de cette image. D’où les 8760 clichés d’un bout de paysage de l’étang, une photo toutes les heures pendant une année, comme l’avait imaginé Pierre Nouvel, et qui défilaient à l’écran, commandées par le piano augmenté d’Alexandros Markeas. Une manière de subvertir l’idée de paysage (on s’arrête pour contempler) en saturant le regard du spectateur par une succession rapide d’images du même endroit mais qu’on ne peut voir que le temps d’un clin d’œil. Dans notre histoire à tous les deux, ce qui est étrange, c’est que ce travail sur un matériau américain est le seul que j’aie fait sans toi, qui es Américain et qu’y connais ce livre depuis l’école, un classique pour toi, alors que pour moi la découverte de ce livre dans les années 1960 se faisait contre la culture académique, une émancipation. Le truc rigolo, c’est que le deuxième volet de mon diptyque américain était Citizen Jobs. Là, contre toute attente, tu as fait revenir la cabane de Thoreau sous forme d’une d’iCabin au design d’Apple. Et pour le coup c’était un paysage.

N.R. – Si tu le dis !

J.-F. P. – Oui, cette cabane, les souches, la hache, le cowboy, l’américain avec sa casquette et la pomme d’Apple qui descend des cintres. C’est amusant comme ce déplacement s’est opéré d’un spectacle l’autre.

N.R. – Oui, une cabane high-tech, avec une prise pour une clé USB.

J.-F. P. – Il y avait ce clin d’œil à l’univers du numérique mais aussi quelque chose du diorama… [Fig. 7]

N.R. – C’était un paysage sur un mode ironique et déconnant, sûrement le contrecoup de Re : Walden. Plus sûrement encore, le souvenir de la photo de la cabane de Theodore Kaczynski, l’Unabomber, dans un hangar du FBI. Quinze ans auparavant, cette photo nous avait beaucoup impressionnés : la cabane, icône indépassable du mythe américain, devenue pièce à conviction et chez nous gadget high-tech. Quand je suis allé voir Re : Walden, je me suis dit « Où est la cabane ? C’est une histoire de type dans une cabane ! Je ne comprends pas ! » Comme spectateur au théâtre, je veux toujours que ça soit illustratif, parce que ça me rassure et parce que je suis paresseux – je n’aurais pas à réfléchir.

J.-F. P. – Tu aurais voulu voir la cabane dans le décor ? Je n’y crois pas. Cela dit, la cabane était quand même présente, sous forme géométrique, dessinée grandeur nature sur le plateau, mais peu importe. La cabane, c’était plutôt la cage de scène, et dans cette cage des fragments d’un imaginaire thoreauvien, des sons, des images, des mots. Si nous avions voulu être fidèle au XIXe siècle, nous aurions plutôt installé des toiles peintes de Walden, l’étang, les arbres, la faune, et pourquoi pas la cabane ? Voilà un moment que nous parlons et nous allions oublier nos toiles peintes ! C’est vrai aussi que dans notre histoire, elles sont arrivées assez tard, avec Le cas de Sophie K à Avignon en 2005. Près du piano d’Alexandros Markeas, il y avait une toile peinte, une forêt de bouleaux, et dehors (nous jouions à la Chartreuse), un village russe du XIXe siècle : un paysage, celui des jardins emmurés de la Chartreuse, et plantée dedans, emboîtée, une toile peinte, presque panoramique, devant laquelle venait jouer Elina Löwensohn avec son ombrelle. Enfin ce serait dommage d’omettre les toiles peintes de La Fabrique des monstres, plus de dix ans après, treize exactement. Pour du paysage, il y avait du paysage ! [Fig. 8 & 9]

N.R. – J’ai quelques regrets concernant ces toiles peintes de La Fabrique des monstres, mais je crois que je m’abrite derrière le fait qu’il a fallu tenir compte du lac Léman et des montagnes autour, ce qui est exactement ce qui m’intéresse le moins – voir texte « Paysage Jurassique ».

J.-F. P. – Ce ne sont pas les montagnes qui t’ont inspiré, ce sont des œuvres d’art, des images, des paysages peints.

N.R. – Il y avait aux murs du buffet de la Gare de Lausanne de formidables fresques de paysages suisses datant des années 1930. Ces imbéciles les ont enlevées depuis, et je n’ai jamais pu en trouver des reproductions. J’ai fini, au moins, par dégotter au Centre Culturel suisse des livres sur les peintres qui les avaient exécutées, et j’ai pu m’inspirer de leurs paysages pour faire les toiles peintes.

J.-F. P. – Tu les avais un peu chamboulées tout de même, par exemple la partie enneigée se trouvait en dessous de la verte prairie… Personne n’a écrit pour se plaindre.

N.R. – Là, j’ai voulu faire de l’illustration, j’ai voulu faire des paysages Frankenstein, des toiles peintes faites de bric et de broc et cousues ensemble. Mais ça n’a pas marché en maquette, alors j’ai laissé tomber. Une de ces toiles peintes m’a ému – tout simplement parce qu’elle était accrochée au milieu de la scène, comme une espèce de chose, un ovni qui flottait au-dessus de la tête des comédiens. À ce moment-là, j’ai trouvé cela pas mal. C’était un paysage qui disait : « Mais regardez-moi ! Je suis là pour ça ! ». Or personne ne l’a regardé.

J.-F. P. – C’est vrai que c’était une expérience étrange : les comédiens ne tenaient absolument pas compte de la scénographie, ne jouaient pas dans un décor. Mais les toiles étaient truquées quand même, alors que celles de Le cas de Sophie K…

N.R. – Elles étaient des citations de l’époque de Sophia Kovalevskaïa. [Fig. 10]

J.-F. P. – Nous ne pouvons finir cette conversation sans parler d’un spectacle par lequel nous aurions pu commencer, comme son titre y invitait : Paysage sous surveillance de Heiner Müller. D’abord, parce qu’il y a le mot paysage dans le titre et qu’il n’est pas dans le titre allemand. En allemand, c’est Bildbeschreibung, c’est-à-dire « description d’une image ». Avec l’accord de l’auteur, Jourdheuil et moi avons voulu mettre l’accent sur l’idée de surveillance, je dirais : du regard de surveillance. Müller était intéressé à l’époque par Baudrillard, Virilio, Deleuze, par la société de surveillance.

N.R. – Oui, le titre que vous aviez choisi était très bien trouvé.

J.-F. P. – C’est vrai. Nous étions embarrassés par ce texte d’une seule phrase de douze pages, la description d’une image que nous n’avions même pas sous les yeux, espèce de croquis qu’une élève de scénographie à Sofia avait donnée à Müller. Est-ce un paysage ? Il y a une maison, des arbres, un oiseau, une femme coupée en deux, un homme et une table cassée. Nous disions paysage parce qu’il y avait dans le texte quelqu’un qui regardait l’image. Ici l’image ne vient pas illustrer un récit, au contraire. Une sorte de renversement sémiotique. Mais le choix du titre s’est trouvé justifié a posteriori aussi par la scénographie que tu as inventée : les écrans vidéo dans les bras des fauteuils qui montraient des images de paysage urbain de banlieue (Bobigny), le diorama de l’image de la ville vue par la porte de la salle ouverte sur le paysage urbain, et ce que j’appellerais le paysage composé par la technique, projecteurs, micros, enceintes, un paysage urbain, tout de même.

N.R. – Oui, peut-être…

J.-F. P. – Et même la présence réelle du quatuor Enesco sur le plateau composait une sorte de paysage musical, contaminé par les autres éléments du paysage. Paysage sonore ? En tout cas, ce qui est notable, c’est que même dans ce paysage très éclaté, il y avait bien installé, un diorama. Le diorama, tu ne l’as jamais lâché, ou il ne t’a jamais lâché ?

N.R. – Le diorama, c’est ce que j’ai vu quand j’étais petit — au Museum d’Histoire Naturelle à New York. Ils sont célèbres, d’ailleurs. Je me suis dit « c’est ça que je voudrais faire quand je serai grand ». J’ai pu en faire une exposition, une fois, en 1984.

J.-F. P. – À Grenoble ?

N.R. – À la Maison de la Culture de Grenoble, et au Festival d’Avignon, dans un endroit formidable où il faisait sombre et très frais. Du coup, j’avais plein de spectateurs ! Je continue d’ailleurs, j’essaie de faire une nouvelle exposition.

J.-F. P. – Tu appelles ça des paysages-théâtres. C’est un retournement, pas des théâtres paysages mais des paysages-théâtres… Au fond il s’agirait de comprendre chez toi la relation foncière entre la scène et le diorama qui est, comme tu dis, un truc désuet, intransportable, encombrant…

N.R. – Oui, et je trouve aussi que j’ai raison de dire que ça se situe au sommet du bricolage et de l’analphabétisme artistique ! C’est tout et n’importe quoi, et fait pour montrer, comme une crèche.

J.-F. P. – Mais ce n’est pas une maquette non plus.

N.R. – Disons que c’est un tableau en trois dimensions – pour essayer de lui bidouiller des lettres de noblesse qu’il n’a pas.

J.-F. P. – Ce conflit entre les trois dimensions et les deux dimensions est intéressant. C’est quand même l’histoire de l’art occidental. Les deux dimensions ont gagné. Plus commode à transporter. Et là, tu persévères avec les trois dimensions.

N.R. – Oui, autant le diorama que le théâtre sont, pour moi, des affaires charnelles et matérielles.

J.-F. P. – Au cinéma, tu as autant de chair, de présence qu’au théâtre, quelquefois plus. La question, c’est plutôt celle des trois dimensions, non ? Le théâtre creuse quelque chose.

N.R. – Le théâtre, on y va pour voir des choses, pas des images. Voilà, je ne peux pas raconter ça différemment. Et le diorama prétend montrer au départ une image qui se révèle ensuite comme étant une orchestration – voulue, ou accidentelle – de choses.

J.-F. P. – Mais les choses pour toi, c’est quoi ? Le diorama est une chose. C’est un objet, disons.

N.R. – Oui, mais ce qu’il y a dedans sont des choses aussi. On peut s’en approcher, quand bien même on voit au début une image, puisque c’est vu dans l’obscurité, éclairé de l’intérieur, avec une vitre en plus. Et puis on s’en approche et on aperçoit des trucs. Ce sont des choses. Parfois, on peut les identifier : on se dit, il y a une paire de ciseaux, c’est exprès ? Oui, parce que ça peut être vu comme étant autre chose qu’une paire de ciseaux. Parfois, c’est n’importe quoi, on ne sait pas ce que c’est, mais c’est quand même là. Voilà ce que j’appelle des choses.

J.-F. P. – Je parlais de ton imagination tout à l’heure, quand tu réponds par des ânes alors que je parle d’autre chose : est-ce que c’est la même imagination que tu sens au travail dans le diorama ou dans la scénographie ? Parce que ce qui me paraît important, c’est le bricolage.

N.R. – La scénographie théâtrale est toute entière du bricolage. En commençant une nouvelle série de dioramas, je me suis dit un peu naïvement qu’il suffisait de faire un paysage classique, c’est-à-dire prendre n’importe quelle photo de la Bourgogne, la reproduire exactement, avec un souci de réalisme, et ensuite l’éclairer de façon théâtrale. C’était mon projet.

J.-F. P. – L’idée du paysage-théâtre tient beaucoup à l’éclairage et au fait qu’il n’y a pas de comédiens.

N.R. – Voilà, sans comédiens. Par la lumière, j’ai essayé de créer un paysage que l’on n’aurait jamais vu, théâtral.

J.-F. P. – Tu veux dire, que l’on n’a jamais vu au théâtre ?

N.R. – Qu’on n’a jamais vu du tout. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l’on voit que c’est un paysage, sauf qu’il est mal éclairé. Alors je réponds : « Non, la lumière est faite comme ça, exprès ! » « Ah bon ? Normalement ce n’est pas comme ça ! ». J’ai alors compris que je m’étais planté, que le paysage…

J.-F. P. – … induit le regard naturaliste ?

N.R. – On a quelque chose dans la tête qui veut qu’un paysage soit conforme. Si l’image n’est pas comme elle devrait être, il y a un problème. J’étais très déçu en comprenant que je ne comprenais rien au paysage et que l’on ne pouvait pas tout simplement faire un paysage, l’éclairer différemment et créer quelque chose de nouveau.

J.-F. P. – Mais tu vois, le cerveau ne suit pas. Quand on regarde des tournesols de Van Gogh, ils ne sont pas naturalistes non plus.

N.R. – Oui, mais c’est de la peinture, c’est un tout autre ordre ! Les deux dimensions permettent tout.

J.-F. P. – C’est un autre cerveau qui regarde ?

N.R. – C’est de l’ordre de la lecture. Un diorama est vraiment quelque chose qu’on regarde en tant qu’image. Et si c’est un paysage qui ne correspond pas à ce qu’il devrait être, alors on ne comprend plus rien.

J.-F. P. – Mais tu es sûr de ça ?

N.R. – C’est ce que j’ai constaté.

J.-F. P. – Et tu continues.

N.R. – Je continue parce que je veux arriver à quelque chose qui corresponde à cette idée de paysage théâtral.

J.-F. P. – Donc le théâtre peut éclairer comme il veut, lui.

N.R. – Oui, mais c’est juste ça le problème.

J.-F. P. – Les dioramas que tu es en train de faire sont éclairés non ?

N.R. – Oui, ils le sont – afin que l’on voie une image. C’est un tableau, ça ne bouge pas, c’est silencieux. Les gens sont déçus : « Il n’y a rien qui bouge ? » « Pourquoi il n’y a pas de bande-son pour accompagner l’image ? ».

J.-F. P. – Ils veulent de l’animation ?

N.R. – Oui, pour eux, c’est la moindre des choses ! D’ailleurs, je remarque maintenant à la télévision que dans les émissions grand public sur la peinture, les tableaux sont artificiellement animés.

J.-F. P. – Ils font des petites saynètes.

N.R. – C’est la destruction la plus totale.

J.-F. P. – De toute manière, ce que l’on a dit du théâtre-paysage et du paysage-théâtre suppose une frontalité. Ces tableaux artificiellement animés racontent l’idée d’immersion, totalement à la mode aussi. On imagine que l’on entre dans des tableaux, comme s’il fallait être immergé plutôt que distancié.

N.R. – J’ai l’impression que l’on est en train de perdre ce que veut dire regarder quelque chose. David Hockney en parle très bien. Il dit qu’il est impossible de peindre un paysage si au préalable on n’est pas resté longtemps à faire des esquisses et des dessins pour comprendre ce qu’il y a vraiment.

J.-F. P. – Regarder un tableau de Hockney, c’est s’aiguiser le regard aussi. Voir des arbres comme on ne les a jamais vus. C’est tout à fait le contraire de l’enthousiasme de l’immersion où, au contraire, on va être embarqué par quelque chose dans une expérience sensorielle, disons dionysiaque.

N.R. – Oui, et où le comédien vient s’asseoir à côté de toi.

J.-F. P. – Et t’embrasser. C’est du théâtre, mais vous n’allez pas vous ennuyer. Être à distance en dormant un peu, c’est fini. Enfin, je ne sais pas si c’est fini…

N.R. – On ne sait plus regarder, tout simplement rester tranquille.

J.-F. P. – Non, on veut une expérimentation sensorielle. C’est comme si on avait peur de regarder. Ce sont les autres sens que la vue (et même l’ouïe) qui l’emportent.

N.R. – Oui, du cirque.

J.-F. P. – Je ne juge pas. Mais le cirque traditionnel est encore un spectacle frontal. Là, il faut partir dans des mondes. Ce n’est pas critique ce que je dis. Que fait le théâtre de cela, je n’en sais rien. Que font les dioramas ? Effectivement, les gens voudraient entrer dedans sans doute, avec des lunettes. Tu leur mets des lunettes et tu vas te balader dans ton diorama.

N.R. – Ça ne sert qu’à ça, rappeler que le regard est quelque chose de précis.

J.-F. P. – Et précieux.

Pour citer cet article

Nicky Rieti, « Dépaysage. Une conversation entre Jean-François Peyret et Nicky Rieti », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 296 [en ligne], mis à jour le 01/01/2023, URL : https://sht.asso.fr/depaysage-une-conversation-entre-jean-francois-peyret-et-nicky-rieti/