Revue d’Histoire du Théâtre • N°290 T2 2021

Elle et lui

Par Alphonse Clarou

Résumé

Alphonse Clarou a choisi des fragments du Journal 2007, plus particulièrement une scène du journal, qui met en scène « ELLE et MOI » dans une automobile, échangeant autour du manuscrit inachevé de MOI, Le Théâtre et son trouble. Reprenant des fragments de cet épisode buresque et inattendu au sein du journal, les montant avec d’autres extraits, il réécrit cette scène drôle et énigmatique, s’attribuant le rôle d’un spectateur invisible.

Alphonse Clarou chose a scene extracted of Peyret’s personal diary and proposed a rewriting of it.

Texte

Cela commence comme un poème de Pasolini, « Une vitalité désespérée », comme dans un film de Godard : seul – dans une voiture qui file sur les autoroutes du néo-capitalisme latin, ou comme un récit de Bataille mettant en scène un moi qui, dans sa défaillance, son absurdité (sa solitude), cherche un moyen de formuler exactement la difficulté que trouve la littérature : — « J’en imaginai l’objet, le bonheur parfait, comme une voiture qui foncerait sur la route. Je longerais d’abord cette voiture sur la gauche, à une vitesse de bolide, dans l’espoir de la doubler. Elle foncerait alors davantage et m’échapperait peu à peu, s’arrachant à moi de toute la force de son moteur. »

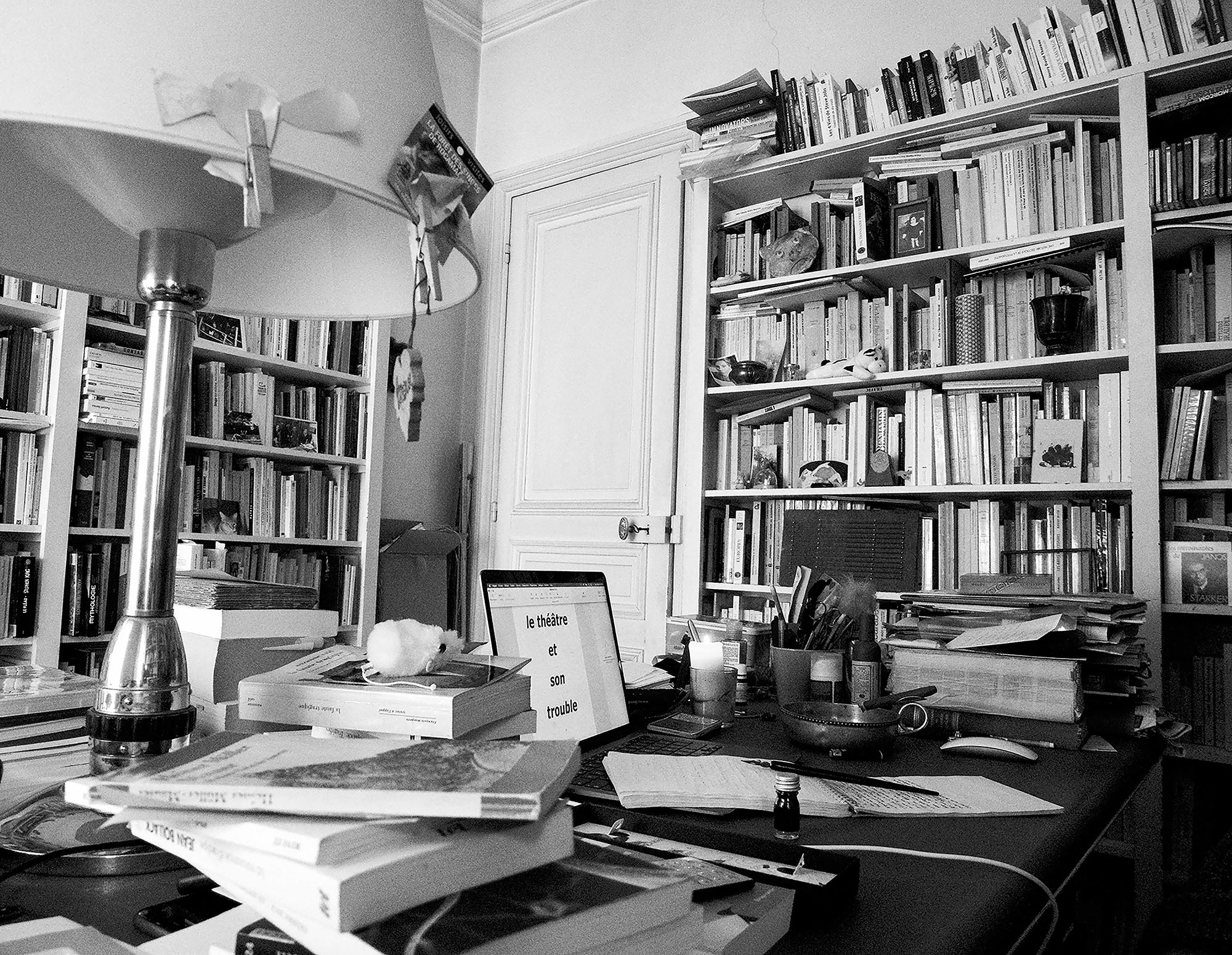

C’est la fin de l’été 2007 et cela pourrait se passer entre Barcelone et Carcassonne (pour la rime) mais le mieux serait de ne pas prévoir le trajet, confondre le départ et l’arrivée, avancer dans l’imprévisible : il conduit en panne d’écriture (in a jam), quoiqu’il ait déjà écrit, quoiqu’il ne cesse pas d’écrire et qu’il se donne à lire parfois (névrose littéraire). Il conduit pour ne pas avoir à écrire et si malgré tout il est seul c’est cependant en compagnie : avec de l’autre, ce dernier fût-il un effet, une adrénaline, machine ou moteur, lecteur ou spectateur, ami ou amour. Au moins deux et pour être deux il faut un troisième, capable de souffler la parole, de rendre sensible de la pensée accrochant, et tirant. ELLE et MOI dans une voiture (une grosse cylindrée de préférence) roulant sur une autoroute ensoleillée (c’est important). C’est une scène du Journal et de son double : à côté d’ELLE, qui feuillette le manuscrit du Théâtre et son trouble, MOI au volant.

De la route, du paysage qui défile on ne voit rien ; on entend seulement, en assonance avec le moteur, les pensées qui vont et viennent, filent ; et le ressassement, la rumination continuelle qui se prolonge en attendant quoi, quelle destination où ce personnage haïssable pourrait disparaître enfin, dans une sorte de bonheur parfait ou de suicide heureux ? — Se faire sauter le sujet en faisant l’expérience de cet autre qui le déplace, prend sa place dans une esquisse de dialogue que le sommeil interrompt, dans une page arrachée de monologue intérieur, dans le silence qui s’ensuit et la nuit. Pense-t-il à cet autre film d’amour, sur un bateau transatlantique, quand il met à l’épreuve de son Journal cette scène deux fois répétée, en voiture, entre elle et lui ? Scène d’amour ou mieux de ménage car il lui faut une violence, même ordinaire, même théâtrale, qui produise un choc, c’est-à-dire de la pensée. La jalousie pourrait faire l’affaire, ou la scène, mais jalousie de qui, de quoi, de la bien-aimée, de son théâtre – ou son idée simplement, pour la manier directement. Alors les trois coups pourraient se faire entendre (leur son mat), coups d’archets lancés ou coups à ne plus penser qu’à la route qui défile, qui défile, comme dit la chanson – mais ces coups signalent aussi la violence d’une contradiction irrésolue, entre le besoin d’individuation et la nécessité d’être n’importe qui.

Elle lit le livre à venir, somnole, s’endort, se réveille, formule quelques remarques, son désaccord apparemment profond — […] Le moi est haïssable, mon vieux. Tu vas te faire détester avec un livre pareil. Je, je, je… […] t’es-tu jamais demandé pourquoi tu avais toujours besoin d’un Montaigne, d’un Descartes, d’un Turing, ou d’un Darwin pour faire ce que tu (toi ou ton autre) as à faire […] disparition, tu parles, en fait tu vas te cacher derrière de grandes figures, tu avances masqué, tu feins d’aller te cacher dans le cerveau des autres, comme on fait son nid dans le nid des autres […] Elle est le spectateur comme figure théâtrale, figure indéterminée de cet autre que toute scène accueille, à qui toute scène s’adresse : sans laquelle il n’y aurait pas de scène. Autre dont la place est incertaine, glissante, toujours à vérifier, qui se tient tantôt à ses côtés, tantôt en lui-même. Le mieux serait de ne pas le mettre devant quelque chose, mais dedans (j’appelle ça le cerveau, mais ce n’est qu’une approximation).

Ce sera donc un moyen pour ne pas être seul, pour être au moins deux sinon n’importe qui dans une dispute amoureuse, une conversation entre amis, dans un partage de pensée que le théâtre relance, conduit, poursuit. Le Journal fonctionne ici comme l’antichambre voire le lieu même de ce théâtre du cerveau, faisant pièce à cette idée reçue d’un art qui se dirait trop vite vivant. C’est une scène où ce qu’il appelle approximativement le cerveau est une matière ouverte et mise au travail pour entretenir ce qu’il appelle précisément le trouble du théâtre (l’objection du corps à la pensée). Une scène qui pourrait achever le livre en souffrance, que le Journal diffère. Où la pensée de l’autre (du théâtre) conduit à l’amour du théâtre (de l’autre) — MOI se tait et la tentation l’effleure d’envoyer la voiture dans le décor, ce qui serait assez théâtral, et ressemblerait en effet à un film de Godard. Ou à un récit de Bataille : — « À vrai dire, je n’accédai qu’en rêvant à ce moment ultime de lucidité : le sommeil dissipé, je retrouvai sans transition l’inconscience irrésolue de l’état de veille. »

Pour citer cet article

Alphonse Clarou, « Elle et lui », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 290 [en ligne], mis à jour le 01/02/2021, URL : https://sht.asso.fr/elle-et-lui/