Revue d’Histoire du Théâtre • N°267 T3 2015

Introduction – RHT#267

Par Alice Folco, Séverine Ruset

Résumé

Aujourd’hui, le terme injouable ne désigne plus tant ce qui serait incompatible avec la scène que « ce que l’on ne sait pas comment jouer ». D’une certaine manière on en revient au sens originel voltairien, élargi désormais au processus de mise en scène tout entier, et assorti d’une valeur positive : il s’agit moins de pointer les limites d’un texte que d’interroger la notion-même de jeu. Celui qui utilise le terme fait d’emblée l’hypothèse que l’injouabilité sera déjouée, tout en mettant l’accent sur la beauté de la prise de risque, et donc aussi sur la possibilité d’un échec. Ce dossier est dirigé par Alice Folco et Sévérine Ruset.

Un varia consacré à Ingmar Bergman complète ce numéro de rentrée, ainsi qu’un état des lieux de la crise théâtrale actuelle, par Martial Poirson et Emmanuel Wallon.

Texte

Introduction

On lit fréquemment qu’un texte dramatique est « injouable », mais sans que ce terme soit défini précisément, comme s’il renvoyait à une sorte d’évidence communément partagée. Or l’histoire des spectacles ne manque pas d’exemples d’œuvres dramatiques, ou lyriques, parfaitement recevables en leurs temps, entrées parfois au panthéon littéraire ou musical, mais dont la présence sur une scène semble désormais inenvisageable. Et, réciproquement, les fortunes scéniques décalées des pièces d’Alfred de Musset, ou encore de Maurice Maeterlinck ou de Paul Claudel, pour ne citer que ceux-là, illustrent nettement la réversibilité des critères de « jouabilité ».

Là où le français rassemble tout ce qui résiste à la scène sous un vocable unique, l’anglais distingue, non sans équivoque[1], trois types d’impossibilités : celle d’interpréter, du point de vue de l’acteur (« unplayable »), celle de représenter un texte au théâtre, pour des raisons esthétiques et politiques notamment (« unperformable »), et celle de porter une proposition à la scène, qu’elle soit textuelle ou non, pour des raisons essentiellement matérielles (« unstageable »). L’« injouable » sert ainsi à caractériser des résistances d’ordre multiples, et n’est d’ailleurs pas exclusif au champ théâtral ou opératique : en musique, on l’applique à des morceaux qui défient l’interprétation ; dans le champ vidéo-ludique, à des jeux ou parties qui mettent leurs utilisateurs en échec ; dans certains sports, comme le golf, à des balles difficiles à frapper, des terrains difficiles à pratiquer. Dans le domaine des spectacles, selon l’usage, l’adjectif peut renvoyer à toute une série d’attendus qui varient, comme le dit Jean-François Louette dans Impossibles théâtres, « avec l’état du techniquement faisable, ou de la difficulté maximale tolérable, ou du socialement recevable, ou du politiquement acceptable[2] ».

Ce dossier se propose de poser des jalons pour explorer les multiples connotations d’un terme, qui, justement parce qu’il n’est pas un concept stable, défini par une tradition théorique ou poétique, fonctionne comme un révélateur fin des présupposés esthétiques de ceux qui l’emploient. Il ne s’agira donc pas de faire l’histoire des textes dramatiques privés de scène, du théâtre « dans un fauteuil », pour reprendre le titre du recueil de Musset, mais d’examiner les variations d’extension et de compréhension du terme « injouable » dans le temps, en accordant une importance particulière au point de vue des praticiens, a priori les mieux placés pour appréhender ce qui concrètement résiste au passage à la scène.

La mise en perspective dans le temps historique de l’idée d’injouable est, en effet, particulièrement efficace pour révéler nos horizons d’attente en matière de théâtre : l’emploi de l’adjectif signale un jugement de valeur sur un texte, sur un projet, voire sur un genre tout entier – jugement qui fut longtemps péjoratif, et qui en dit long sur la « pratique scénique dominante[3] » d’une époque donnée, pour reprendre l’expression de Bernard Dort. Le florilège qui suit, sans être une étude lexicographique exhaustive, permet ainsi de mesurer le fossé qui nous sépare à certains égards de la vie théâtrale des siècles précédents, tout en donnant un aperçu des principales acceptions du terme depuis le xviiie siècle.

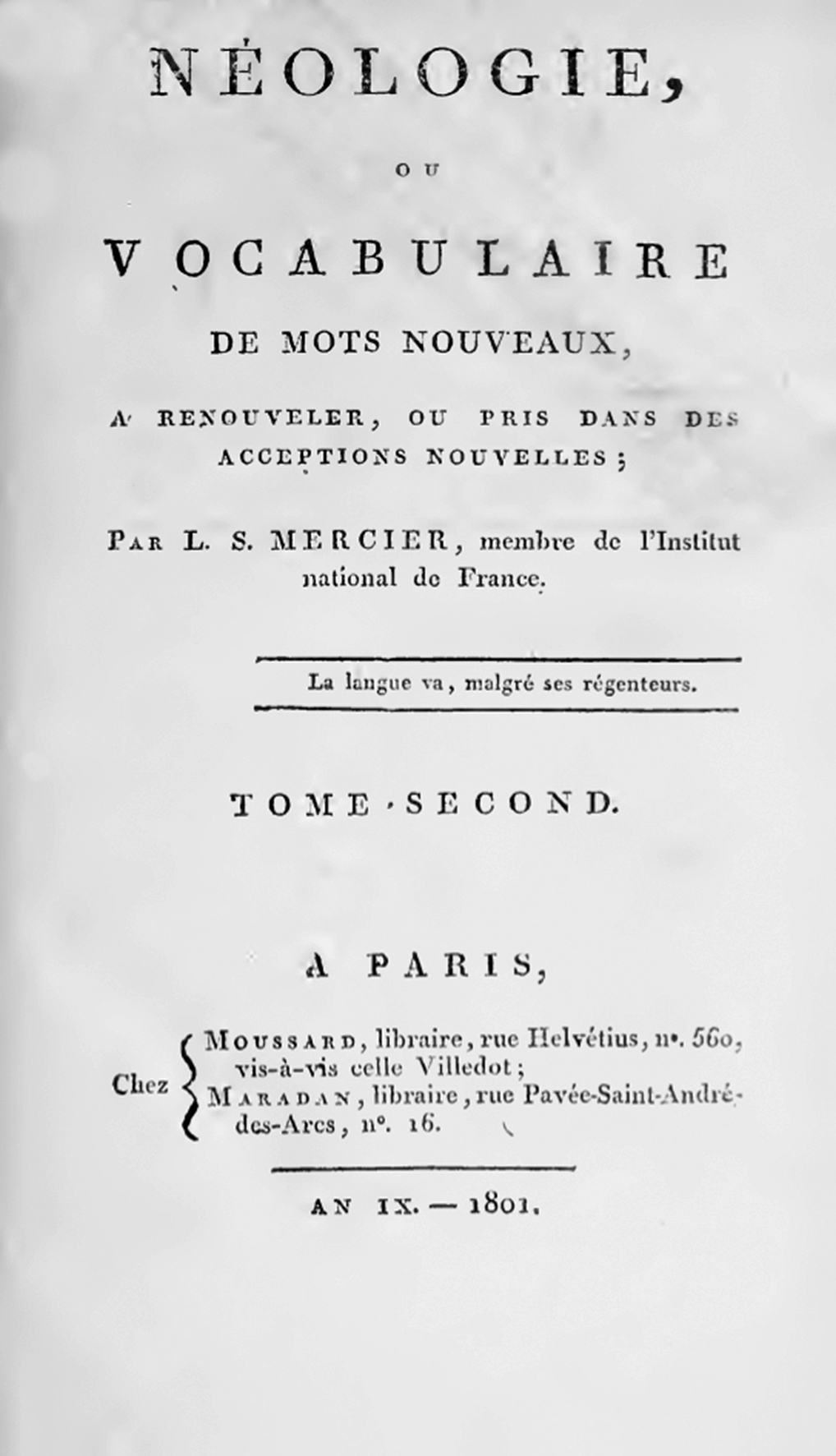

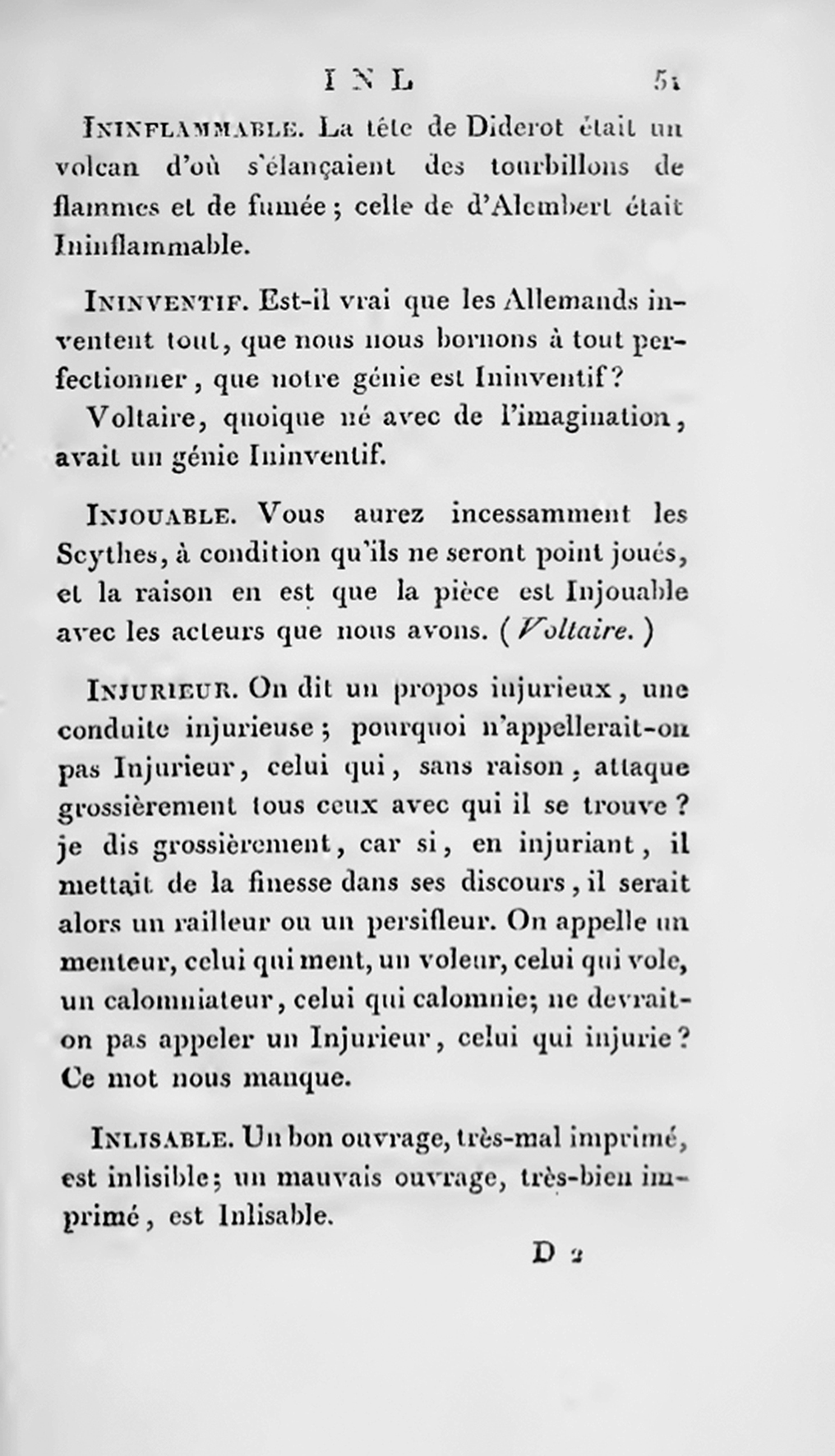

Brève histoire d’un mot

L’usage veut que l’on attribue à Voltaire la première utilisation de l’épithète « injouable ». Louis-Sébastien Mercier, dans le second volume de sa Néologie[4] de 1801, propose une entrée « Injouable », dans laquelle il cite un bref extrait d’une lettre du 2 janvier 1767 à Etienne-Noël Damilaville : « Vous aurez Les Scythes incessamment à condition qu’ils ne seront point joués ; la raison en est que la pièce est injouable avec

les acteurs que nous avons[5] ». Le contexte de cet échange mérite que l’on s’y attarde car toute une série de lettres attestent qu’il ne s’agit pas pour Voltaire de caractériser la nature du texte. « C’est qu’il n’y a point de comédiens pour jouer cette pièce, et que je serai mort avant qu’il n’y en ait[6] », écrit-il, par exemple, au comte et à la comtesse d’Argental. La situation ne devait pas être si désespérée, puisque la pièce fut créée dès le mois de mars, mais elle est révélatrice d’un moment de tension. Voltaire qui a toujours eu une relation riche et nourrie avec les comédiens de ses pièces s’interroge en effet à cette époque sur l’opportunité de donner aux acteurs la primeur de ses nouveaux textes. Dans une lettre écrite en décembre 1766, il recommande à l’auteur d’une tragédie de publier sa pièce avant de la faire jouer :

Alors, ils vous jouent, ils vous défigurent. Mlle Dumesnil court à bride abattue, une autre dit des vers comme on lit la gazette, un autre mugit, une autre fait les beaux bras, et la pièce va au diable ; et alors, le public qui est toujours juste, comme vous savez, avertit en sifflant qu’il siffle messieurs les acteurs et mesdemoiselles les actrices, et non pas le pauvre diable d’auteur[7].

Pour des raisons de distribution, les conditions n’étaient pas réunies, en janvier, pour jouer Les Scythes, et « injouable » signifie ici : « que l’auteur lui-même refuse momentanément de voir jouer », « qu’il n’est pas opportun de créer dans un contexte donné »…

Ce sens somme toute très nuancé du terme « injouable » va assez rapidement se perdre à l’usage, tandis que le jugement de valeur se met à concerner moins les comédiens que les textes eux-mêmes. De manière symptomatique, dans la plupart des occurrences que l’on peut relever dans les quotidiens au XIXe siècle, l’adjectif est employé sur un mode assez péremptoire, sans justification : il désigne, en creux, une certaine norme du théâtre, renvoyant à un implicite supposément partagé (la supériorité du modèle de la « pièce bien faite »). L’injouable devient alors une caractéristique essentielle, et indiscutable, du texte dramatique[8] : dire d’une chose qu’elle est injouable revient à signifier qu’elle le serait pour tous, et dans l’absolu. La généralisation tend parfois même à se faire hyperbolique : dire d’une pièce qu’elle est « injouable » sous-entend tout simplement qu’elle est mauvaise. Ainsi ironise Auguste Villemot dans Le Figaro, en 1854 : « Note pour la province. En littérature dramatique, on appelle ours une pièce injouable, comme en librairie on appelle rossignol un livre invendu (les provinciaux sont insupportables, il faut leur expliquer toutes les beautés de la langue)[9]. »

Et pourtant, comme le spécifie éloquemment Victor Hugo à propos des pièces qui formeront Le Théâtre en liberté, il existe différents critères d’injouabilité : ainsi Torquemada « est complètement jouable à tous les points de vue de l’art, mais absolument injouable au point de vue de la censure[10] ». Et un projet de préface qu’il rédige en 1867 distingue quatre courtes pièces qui « pourraient être représentées par nos scènes telles qu’elles existent », de deux autres « jouables seulement à ce théâtre idéal que tout homme a dans l’esprit[11] ». Au XIXe siècle, sont injouables les pièces qui tombent sous le coup de la censure pour des raisons morales ou politiques, mais aussi celles qui sont matériellement trop difficiles à représenter, pour des raisons techniques ou financières, à l’instar des pièces-fleuves comme Cromwell de Hugo (publié en 1827), ou Lorenzaccio de Musset (publié en 1834). Et plus généralement, les pièces qui vont à l’encontre des pratiques et croyances des gens de théâtre[12], ou qui heurtent trop les habitudes et goûts supposés du public. Quand Théodore de Banville écrit à Stéphane Mallarmé, en 1865, à propos de l’Hérodiade qu’il comptait présenter à la Comédie-Française : « vous ferez plus pour notre cause en combinant votre pièce de façon à ce qu’elle soit reçue et jouée qu’en la faisant poétique et moins jouable[13] », ce ne sont pas les qualités artistiques intrinsèques de l’œuvre qui font question, mais son inadéquation aux attendus du comité de lecture d’une institution théâtrale donnée. « Poétique » ou « jouable », même à la Comédie-Française il fallait choisir : en octobre 1865, L’Après-midi d’un Faune fut refusé par Banville et Coquelin, et Mallarmé se résigna à faire de ses deux textes des poèmes…

L’injouable au théâtre, ce n’est donc pas seulement ce qui présente des difficultés d’exécution pour des raisons techniques, c’est ce dont la réception pose a priori problème, au nom d’une insuffisance que l’on présente souvent comme un excès : trop court/trop long ; trop dispendieux/trop « pauvre » ; trop spectaculaire/trop commun ; trop immoral/moral ; trop poétique, narratif, aphoristique, etc. – bref, mal calibré pour la scène : non-théâtral. On sait combien ces supposées inadéquations sont liées à un horizon d’attentes – et donc éminemment relatives. Nombreux sont les exemples où « l’injouable [l’a emporté] aux yeux de la postérité[14] »… Le terme d’injouable n’en a pas moins exercé une fonction fortement normative dans l’histoire du théâtre français. Il a favorisé une catégorisation péjorative et prescriptive, puisqu’il a servi à exclure des pièces de la scène en amont, préalablement à toute tentative de mise en jeu, au prétexte qu’elles étaient non-théâtrales. De ce que leur jouabilité ne s’imposait pas d’emblée, il ressortait qu’elles étaient impropres à la scène.

L’injouable à l’ère de la modernité

Avec le tournant de la modernité du XXe siècle, les obstacles à la « jouabilité » semblent avoir été progressivement levés, théoriquement du moins. Non seulement la censure a disparu au début du siècle, mais les politiques publiques en matière de théâtre ont permis, après la Seconde Guerre mondiale, de conférer un rôle décideur aux metteurs en scène. Dans le théâtre public, la prise de risque est inscrite et même encouragée… en principe. La question de la « recevabilité » d’une œuvre échappant aux modèles en vigueur est donc censée ne plus se poser vraiment – ce n’est plus en tout cas au prétexte de l’injouable que l’on fait le tri. Sur le plan esthétique, la rupture avec le canon décorativiste et mimétique fait surtout qu’il n’est plus besoin de figurer les choses littéralement. Comme l’écrivait Paul Claudel, en 1929, au tout début du Soulier de Satin : « … Comme après tout il n’y a pas impossibilité complète que la pièce soit jouée un jour ou l’autre, d’ici dix ou vingt ans, totalement ou en partie, autant commencer par ces quelques directions scéniques[15] ». Entre le plateau nu et les virtuosités de la technologie, les praticiens disposent de toute une gamme de solutions sensibles pour répondre aux prescriptions inscrites dans des didascalies impossibles, ou tout simplement pour relever les défis quantitatifs posés par certains textes. Si l’on renonce à situer l’action dramatique dans un décor figuratif, la quarantaine de lieux évoquée par les didascalies de Lorenzaccio n’est plus un problème, de sorte que Jean Vilar a pu proposer une version (quasi) intégrale de la pièce de Musset au public d’Avignon en 1952. Et quand bien même une composante d’un texte, ou d’un projet destiné à la scène, entrerait en tension avec le cadre spatio-temporel de la représentation (telle indication scénique indiquant par exemple qu’un personnage s’étire jusqu’à l’infini), il n’en demeurerait pas moins possible de jouer avec elle, et donc de la porter à la scène par le biais du détour, du « pas de côté ».

Par un ultime renversement, l’injouable peut ainsi devenir, au XXe siècle, non un repoussoir, mais une qualité fascinante. Du côté de l’écriture dramatique, la modernité a admis que l’on puisse préférer au « bel animal » aristotélicien, « la libre variété des monstres[16] » dont parle Jean-Pierre Sarrazac à propos des drames contemporains. Du côté des metteurs en scène, c’est Antoine Vitez qui a exprimé de la manière la plus limpide, le changement de valeur qui fait désormais de « l’injouable » non un défaut de l’écriture, mais un défi visionnaire lancé par anticipation au plateau :

Le texte de théâtre n’aura de valeur pour nous qu’inattendu, et – proprement – injouable. L’œuvre dramatique est une énigme que le théâtre doit résoudre. Il y met parfois beaucoup de temps. Nul ne savait comment jouer Claudel au commencement, ni Tchékhov, mais c’est d’avoir à jouer l’impossible qui transforme la scène et le jeu de l’acteur ; ainsi le poète dramatique est-il à l’origine des changements formels du théâtre ; sa solitude, son inexpérience, son irresponsabilité même, nous sont précieuses[17].

L’injouable déjoué ?

En théorie donc, l’idée d’injouable est périmée, obsolète. En théorie, il n’y a plus d’« impossibles théâtres ». Et ce d’autant moins que de nombreux metteurs en scène – comme Roméo Castellucci, ou François Tanguy, pour ne citer qu’eux – ne partent ni d’un texte ni même d’une « idée » qu’il faudrait rendre représentable, mais s’attachent aux effets produits par les formes créées sur le plateau. Dès lors que le théâtre a pris le tournant de la modernité, au sens fort du terme, et s’est affranchi de la mimèsis, il y a clairement des sphères où la question de l’injouable ne se pose plus. Au-delà, évidemment, d’un certain « principe de réalité » – comme les limites techniques d’un plateau, ou les contraintes d’ordre budgétaire, voire légales[18].

On pourrait être tenté de penser que l’injouable coïncide avec les normes et canons d’un certain âge, révolu, du théâtre : apparue au moment où, autour de 1750, un paradigme pictural et illusionniste venait concurrencer le modèle rhétorique classique, la notion aurait pu tomber en désuétude à mesure que déclinait ce même paradigme mimétique et que s’ouvrait, avec le tournant de la modernité, l’ère du metteur en scène. En réalité, l’idée que tout serait possible au théâtre, fondée sur un raccourci du « faire théâtre de tout » vitézien, repose sur (au moins) deux fictions conjointes. Premièrement, le fantasme d’un spectateur moderne, qui serait absolument ouvert et réceptif à tout, sans tabous moraux ni surtout esthétiques : or, de la même manière que les musicologues distinguent ce qui est « jouable » de ce qui est « audible », force est de constater que ce n’est pas parce qu’une chose est faisable qu’elle est automatiquement recevable. Deuxième fiction : une certaine forme de croyance en ce qu’on pourrait appeler la « toute-puissance » du metteur en scène, qui serait capable de plier à sa volonté la matière décorative autant que les comédiens.

Dans les faits, on constate d’ailleurs que le mot n’est pas caduc dans la sphère théâtrale. Le terme a perdu sa portée générale et essentialiste : on l’utilise désormais entre guillemets, on parle de pièces « réputées injouables », ou « a priori injouables ». Mais comme les mutations esthétiques induisent inévitablement le développement de nouveaux systèmes et jugements de valeur, on peut repérer, dans le champ de la mise en scène, deux spécialisations significatives de son sens au XXe siècle.

« Injouable » peut être utilisé en tant que synonyme d’« obsolète », comme dans cette éloquente et surprenante analyse de La Mouette que proposait Marguerite Duras en 1984 :

Pourquoi une adaptation de Tchekhov, de La Mouette, en particulier ? Parce que c’est sans doute la pièce de Tchekhov qui a le plus vieilli, ou si l’on veut qui a le plus de retard sur le temps actuel. Il me semble que la pièce, telle qu’elle est, est rigoureusement injouable : le langage traîne, les péripéties sont très souvent enfantines, désuètes, et surtout l’intrigue même, ce décalque de Hamlet, ne représente plus rien. J’ai beau chercher le sens de ce canevas, de ce double fond, je ne le trouve pas, et c’est finalement en l’oubliant que je vais travailler sur Tchekhov, sans modèles, ni références. Il faut réduire le langage de la pièce, on ne peut plus parler autant dans les pièces modernes. Tout le mal du théâtre de 1900 vient du bavardage qu’il traîne avec lui et qui l’alourdit, et qui fait que les jeunes s’en éloignent. Le monde moderne n’est pas bavard, il a remplacé le bavardage par le rock et l’image[19].

Malgré la dimension excessive et polémique du texte, se manifeste ici une forme d’injouable, que l’on pourrait appeler l’« injouable par anachronisme ». Cette question n’est pas nouvelle, mais elle s’accentue de manière tout à fait symptomatique au XXe siècle avec les enjeux d’actualisation soulevés par les mises en scène de textes du répertoire. Il n’est plus question d’une stratégie volontaire, d’une poétique des auteurs défiant les limites du « scéniquement possible », mais des conséquences d’un effacement des codes contextuels en vigueur au moment de l’écriture des pièces. Dans ce cas, l’injouabilité est rétrospective, c’est-à-dire moins intrinsèque à l’œuvre que tributaire de ses conditions de réception et de production a posteriori. Certaines œuvres seraient ainsi devenues « impraticables », pour reprendre les mots de Denis Guénoun, dans la Lettre au directeur du théâtre, parce qu’elles relèvent « du temps de la conformité, de la convenance [et] simul[e]nt le supposé usage du supposé théâtre »[20]. Pourtant ce sentiment d’obsolescence n’induit pas nécessairement qu’elles soient exclues de la scène contemporaine, dès lors que l’enjeu de la reprise est précisément de parvenir à revitaliser scéniquement une œuvre dramatique ou lyrique qui peut sembler datée à certains égards.

Plus largement, le terme ne désigne plus tant ce qui serait incompatible avec la scène que « ce que l’on ne sait pas comment jouer ». D’une certaine manière on en revient au sens originel voltairien, élargi désormais au processus de mise en scène tout entier, et assorti d’une valeur positive : il s’agit moins de pointer les limites d’un texte que d’interroger la notion même de jeu. Celui qui utilise le terme fait d’emblée l’hypothèse que l’injouabilité sera déjouée, tout en mettant l’accent sur la beauté de la prise de risque, et donc aussi sur la possibilité d’un échec. En 1989, dans un dossier de Théâtre Public intitulé « Le texte injouable », l’écrivain Gérard Lépinois mettait ainsi en garde contre l’illusion que tout pourrait être réglé ou joué d’avance. Il rappelait qu’ « on a pu prétendre que tout est jouable, même le bottin », mais que la croyance en « la capacité de la mise à scène de rendre dramatique (ou tragique) tout texte écrit » peut s’avérer un « lourd préjugé » tout aussi dommageable que celui qui, dans une période antérieure, avait fait du « genre dramatique […] l’absolu du théâtre[21] ». Son article, intitulé « Jouabilité ? », proposait ainsi deux définitions de ce que serait un « texte jouable » :

Or, à la lecture, dire qu’un texte est jouable, c’est la plupart du temps presque anticiper la façon dont il serait joué. Cela renvoie plus ou moins aux façons qu’on connait déjà. Il est bien différent de se demander ce qu’un texte, pas n’importe lequel, peut donner à jouer. Dans ce cas, le jeu ne précède pas le texte ; quoique pressentie, la jouabilité de ce dernier demeure ouverte, est à risquer. On sent qu’on peut en jouer, avant de savoir le jouer[22].

En ce sens, le « jouable » est aiguillonné par l’injouable – « la difficulté du modèle, son opacité, provoque […] à l’invention […] l’acteur dans son corps et sa voix[23] », pour reprendre les mots d’Antoine Vitez. Aussi, parce que nous voulions observer l’endroit où les œuvres viennent très concrètement mettre à l’épreuve les habitudes de jeu, et nous intéresser aux solutions qu’inventent les artistes lorsqu’ils choisissent de se confronter à des résistances de tout ordre, ce dossier privilégie-t-il le point de vue des praticiens[24]. Les contributions qu’il accueille, qu’elles se penchent sur des partis pris d’écriture (Sophie Lucet, Marianne Bouchardon), de jeu et de mise en scène (Sophie Lucet, Brigitte Joinnault, Marianne Bouchardon, Stéphane Hervé, Catherine Ailloud-Nicolas, Muriel Vernet), font toutes la part belle aux opinions des gens de théâtre, quand elles ne constituent pas des témoignages de première main sur des processus de création (en tant que metteuse en scène pour Muriel Vernet ou dramaturge pour Catherine Ailloud-Nicolas). Elles attestent que, dans la pratique, la « jouabilité » n’est jamais acquise a priori, même quand l’idée que tout est possible est théoriquement admise.

| Alice Folco et Séverine Ruset

Notes

[1] Les frontières entre les termes sont relativement poreuses. Comme le souligne Karen Quigley à propos de l’un d’entre eux – « the unstageable » – ils ne sont pas en effet stabilisés : « l’évolution des capacités de la scène et de la sensibilité du public, culturellement et techniquement contingentes, rend les contours de ce qui est considéré comme unstageable perpétuellement mouvants » (If there is an unstageable : a synchronic exploration, PhD thesis, King’s College London, 2013, p. 25 – notre traduction). Aussi l’auteure prend-elle dans sa thèse le parti d’interroger ce que signifie « the unstageable » non dans l’absolu, mais à différents moments de l’histoire du théâtre de la seconde moitié du XIXe siècle à aujourd’hui, dans des contextes théâtraux variés.

[2] Bernadette Bost, Jean-François Louette et Bertrand Vibert (dir.), Impossibles théâtre. XIXe-XXe siècles, Chambéry, Éditions Comp’Act, 2005, p.7.

[3] Bernard Dort, « Le texte et la scène : pour une nouvelle alliance », in Le Spectateur en dialogue, Paris, P.O.L., 1995, p.271.

[4] Néologie ou Vocabulaire de mots nouveaux, à renouveler ou pris dans des acceptions nouvelles, Paris, Moussard (1801). Nouvelle édition établie, présentée et annotée par Jean-Claude Bonnet, Belin, 2009.

[5] Correspondance, Pléiade, tome VIII (avril 1765-juin 1767), ed. Théodore Besterman, Gallimard, « La Pléiade », 1983, p. 807.

[6] Idem, p. 812.

[7] A Michel-Paul-Guy de Chabanon, Idem, p. 790.

[8] Les adjectifs en –able ont en effet en commun, comme le soulignent Jean-Claude Anscombre et Danielle Leeman, « de dériver des propriétés à partir de procès de telle sorte que le procès réalisé est présenté comme caractéristique de l’entité qualifiée » (Jean-Claude Anscombre et Danielle Leeman, « Morphologie et sémantique : le cas des adjectifs en –ble ». In : Langue française. N°103, 1994. « Le lexique : construire l’interprétation », p. 40).

[9] Le Figaro, 18 juin 1854, p. 2.

[10] Lettre de Victor Hugo à ses fils du 17 avril 1866, citée par Arnaud Laster dans sa Préface au Théâtre en liberté (Le Théâtre en liberté, Gallimard, « Folio », 2002, p. ix.

[11] Projet de préface cité par Arnaud Laster dans sa Préface au Théâtre en liberté (Le Théâtre en liberté, Ibid., p. xii.)

[12] En 1906, de manière ironique, une des « Notes et Informations » du Monde artiste, qui s’intéresse au fait que « dans la froide et calme Angleterre les artistes de théâtre sont plus que partout autre part soumis aux préjugés et aux superstitions » relève ainsi : « Une pièce, comédie ou drame dans laquelle un acteur devrait entrer en scène avec un parapluie ouvert, serait considérée comme injouable et aucun artiste consciencieux ne voudrait accepter un des rôles », Le Monde artiste, 12 aout 1906, p.9.

[13] Lettre citée par Henri Mondor et G. Jean-Aubry, dans leur édition des Œuvres Complètes de Stéphane Mallarmé, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1951, p.1441.

[14] Alexandre Lazaridès, « De l’injouable », Jeu : revue de théâtre, n° 101, (4) 2001, p. 75.

[15] Paul Claudel, Le Soulier de satin (1929, renouvelé en 1957), éd. Michel Autrand, Paris, Gallimard, « Folio Théâtre », 1997, p. 13.

[16] Jean-Pierre Sarrazac, L’Avenir du drame, Belfort, Circé, 1999, p. 43.

[17] Antoine Vitez, éditorial du premier numéro de L’Art du théâtre (1985), repris dans Écrits sur le théâtre, vol. 5, éd. présentée par Nathalie Léger, Paris, P.O .L, 1998, p. 229-230.

[18] En lisant en entretien donné par Anna Viebrock, la scénographe de Christophe Marthaler, on découvre, par exemple, qu’il est strictement interdit de coller du papier peint sur les murs de la Cour d’honneur… Propos recueillis par Jean-François Perrier au moment de la création de Papperlapapp (Cour d’honneur du Palais des papes, Avignon, 2010), http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2010/papperlapapp.

[19] L’article se terminait ainsi : « Il y aura autant de personnages que dans la vieille mouture, ils ne changeront pas, mais ils se plaindront moins, ils pleureront moins. Ils seront doués de pudeur. Le cloisonnement entre eux et nous me semble avoir disparu », « Le monde moderne n’est pas bavard », in Œuvres complètes IV, Gilles Philippe (dir.), Paris, Gallimard, 2014, p.1154 sq. Marguerite Duras ne parlait pas le russe, si bien que son analyse polémique valait peut-être plus pour les traducteurs que pour l’auteur lui-même. Etrangement on peut se demander si cette volonté de « décloisonnement », affirmée non sans une certaine vanité de sa part (et qui lui fut amplement reprochée par la critique), ne serait pas un discours que l’on admettrait aujourd’hui plus aisément s’il venait d’un metteur en scène, ce qui nous renvoie une fois de plus à la manière dont les normes esthétiques fluctuent avec les époques.

[20] Denis Guénoun, « La lettre au directeur du théâtre », Les Cahiers de l’égaré, 1996, p. 83.

[21] Théâtre Public, n°85, Gennevilliers, 1989, p. 18.

[22] Idem.

[23] Antoine Vitez, éditorial du premier numéro de L’ Art du théâtre (1985), op. cit., p. 229-230.

[24] Ce dossier est un des prolongements du colloque international qui s’est tenu les 28 et 29 novembre 2013, sous la direction d’Alice Folco et de Séverine Ruset, à l’université Stendhal – Grenoble 3 et à L’Hexagone, Scène Nationale Arts-Sciences de Meylan. Un ouvrage consacré à la confrontation de la scène contemporaine européenne à l’impossible est à paraître.

Pour citer cet article

Alice Folco, Séverine Ruset, « Introduction – RHT#267 », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 267 [en ligne], mis à jour le 01/03/2015, URL : https://sht.asso.fr/introduction-rht-267/