Revue d’Histoire du Théâtre • N°296 T1 2023

Ouvrir la fenêtre. Introduction à la fabrique du paysage

Par Pierre Causse

Résumé

En exposant traités, gravures, peintures, photographies et croquis de scénographies, ce numéro entre dans la fabrique visuelle de la nature en scène. S’y tisse une histoire des techniques, des matériaux et des imaginaires qui président à la présence de paysages au théâtre.

L’attention a été portée aux circulations entre le passé et notre monde contemporain, l’évolution et les transmissions des procédés techniques, les cheminements de nouvelles consciences écologiques et les changements qu’elles génèrent. Plusieurs expositions virtuelles – sur les décors de ciel, de forêt, de mer, de montagnes, des paysages champêtres ou désolés, ou encore des théâtres dans le paysage et des théâtres de verdure – accompagneront la publication du numéro de la RHT.

Texte

« Avec la démarche hésitante d’un qui revient au petit matin et qu’a-t-il laissé sur les trottoirs de là-bas, un vélo, une guitare, la jeunesse du monde enroulée dans une mauvaise couverture, nous essayons de faire surgir un bout d’horizon sur quoi nous diriger. »

Françoise Hàn, L’Évolution des paysages[1]

Une clairière. De part et d’autre, des arbres dont les branches hautes se rejoignent. Un homme, un bâton à la main, regarde le soleil couchant. Au sol s’entassent des troncs abattus : l’horizon a été gagné à la scie et à la hache. À droite de l’image, descendant d’un chemin, un autre homme. Le poids des tronçons qu’il porte sur les épaules lui courbe l’échine, et l’on n’aperçoit pas son visage. Et quant à l’homme assis sur un tronc à gauche… un morceau manque (le personnage a donc été collé après coup), et à la place de la tête et d’une partie du corps, le paysage se poursuit.

Cette image, c’est la maquette plane conçue en 1896 par le décorateur Philippe Chaperon pour le deuxième acte de Messidor, un opéra d’Alfred Bruneau sur un livret d’Émile Zola, et dont l’action se déroule du côté de Bethmale, en Ariège, à quelques kilomètres de la frontière espagnole[2]. Elle fait partie de ces nombreuses esquisses et maquettes du XIXe siècle désormais numérisées et disponibles pour la recherche, ou la rêverie[3], témoignage d’une époque théâtrale qui adaptait tous les paysages du monde à son cadre. Zola, dans ses didascalies, n’hésitait pas à exiger ce décor de « large vallon rocailleux », ce « paysage d’automne », avec ses « arbres dépouillés » et son « ciel gris et mou[4] ». Cette archive d’une scène où les personnages sont étrangement privés de visage donne à penser. Est-ce le personnage qui s’efface pour laisser voir le paysage ? Le paysage qui s’impose, jusqu’à dévorer la figure humaine ? Ou une manière de donner à voir comment humains et paysages participent d’un même maillage ? Comme si la scène hésitait entre le temps du personnage, son histoire, ses passions, et le drame non moins intense mais combien plus lent de l’évolution du paysage, fait de mouvements géologiques, d’érosion, d’alternance des saisons et de forêts abattues. Fabriquer un paysage sur la scène ne va pas sans créer nombre de tensions en interrogeant la hiérarchie entre premier et arrière-plan, en invitant le regard à la divagation et en soumettant le théâtre au défi de l’ouverture d’un horizon.

Remonter au lointain

Si une intense activité théorique et sensible se déploie autour de la notion de paysage depuis les années 1970[5], c’est probablement parce qu’elle traverse de multiples champs disciplinaires (histoire de l’art, géographie, philosophie, histoire, anthropologie…), et engage à la fois nos représentations du monde et les problématiques d’aménagement des territoires, les discours sur les identités collectives et les politiques de la nature, des enjeux de conservation et de création. De définition en redéfinition le terme ne cesse pourtant d’être ambigu. Car le paysage contient un double fond : il désigne à la fois la portion d’espace qui s’offre au regard et la représentation de ce même espace (peint, imprimé, numérique, en carte postale, sur tout support qu’on pourra mettre au format paysage). Un visage représenté devient un portrait, mais un paysage représenté devient… un paysage[6].

Que le terme soit issu du vocabulaire pictural invite à penser le paysage comme un artefact, le résultat d’une fabrication. À la suite d’Anne Cauquelin, régulièrement citée dans ces pages, il est en effet nécessaire de se défaire de la « croyance commune en la naturalité du paysage[7] ». Non seulement l’action humaine le modèle – en traçant des routes, en construisant des ponts et des tours, en réchauffant les glaciers –, mais encore la façon de voir le monde et d’y isoler des vues paysagères est le résultat d’une longue histoire du regard. Philippe Descola a ainsi montré que l’invention du paysage à partir du XVe siècle appartient à la généalogie du « grand partage » entre nature et culture, qui, loin de constituer un universel, est un élément fondateur de la modernité occidentale. Reprenant les analyses d’Erwin Panofsky sur la perspective comme forme symbolique, il note que celle-ci institue, « dans le domaine de la représentation, la possibilité de ce face-à-face entre l’individu et la nature qui va devenir caractéristique de l’idéologie moderne et dont la peinture de paysage deviendra l’expression artistique[8] ». Le paysage, manière non universelle de voir et de fabriquer des images, est un ordonnancement du réel en fonction d’un point de vue humain.

Mais comme le rappelle Michel Collot, le paysage permet de jouer autant du face à face avec la nature que de l’inscription dans le monde : « s’il est vrai que toute une tendance de l’art et de la pensée en Occident, depuis les Temps modernes, a pu poser et traiter le paysage comme un objet, une tendance inverse s’est fait jour, au moins depuis le romantisme, pour faire de lui l’expression d’une relation intime entre l’homme et le monde[9] ». Ainsi du célèbre Voyageur contemplant une mer de nuages (1818) de Caspar David Friedrich : on pourra le lire comme l’image triomphante d’une figure humaine surplombant la nature, détaché d’elle par son effort ascensionnel ; ou bien concevoir la nébulosité comme la traduction d’une rêverie, donnant mieux à percevoir l’intériorité de celui dont on ne voit pas la face, offrant à la peinture de son âme l’ampleur du paysage. Transposée au plateau par Philippe Quesne (Caspar Western Friedrich, 2016), manifestant l’hétérogénéité du corps de l’acteur et de la toile, l’image appartient désormais à un musée imaginaire où les rêves de fusion trouvent leur conservatoire.

Quelles sortes de paysages la scène occidentale fabrique-t-elle ? Et comment le théâtre s’inscrit-il dans l’histoire de la mise en paysage du monde ? Pour tenter de répondre à ces questions, ce numéro de la Revue d’Histoire du Théâtre interroge des artistes, en particulier des scénographes, et étudie des formes scéniques du XVIIe siècle à nos jours. Inaugurant une nouvelle séquence éditoriale de la revue, il s’organise en quatre chapitres, où les textes se répondent dans une logique non pas chronologique mais thématique et poétique, et qui privilégie un dialogue, des allers et retours entre passé et présent. Au fil des pages, il apparaît que le paysage en scène est bien plus qu’un décor, qu’il devient un enjeu voire le sujet de la représentation, entrant dans une passionnante dialectique avec les définitions traditionnelles du drame, généralement fondées sur l’action ou le portrait.

Au théâtre voir le monde

Je vais au théâtre voir le monde – tel est le beau titre donné naguère par Jean-Pierre Sarrazac à un livre à destination de la jeunesse[10] et qui pourrait servir de devise à plus d’un spectacle étudié ici. Car la scène propose des tours du monde dans un fauteuil, accueille des paysages multiples, et donne à voir, malgré l’étroitesse de la cage de scène, des vues des Alpes, des grottes aquatiques, des tempêtes en mer, des éruptions volcaniques ou les tableaux de désolation qui accompagnent le Déluge… Généreuse ambition ou délire démiurgique ? La concurrence avec la nature oscille entre ces deux pôles, que Goethe semble avoir voulu rassembler dans le discours du Directeur de théâtre à l’ouverture de Faust :

Le Directeur.

Surtout de nos décors déployez la richesse,

Qu’un tableau varié dans le cadre se presse,

Offrez un univers aux spectateurs surpris…

[…] Ainsi ne m’épargnez machines ni décors,

À tous mes magasins ravissez leurs trésors,

Semez à pleine main la lune, les étoiles,

Les arbres, l’Océan, et les rochers de toiles ;

Peuplez-moi tout cela de bêtes et d’oiseaux.

De la création déroulez les tableaux,

Et passez au travers de la nature entière,

Et de l’enfer au ciel, et du ciel à la terre[11].

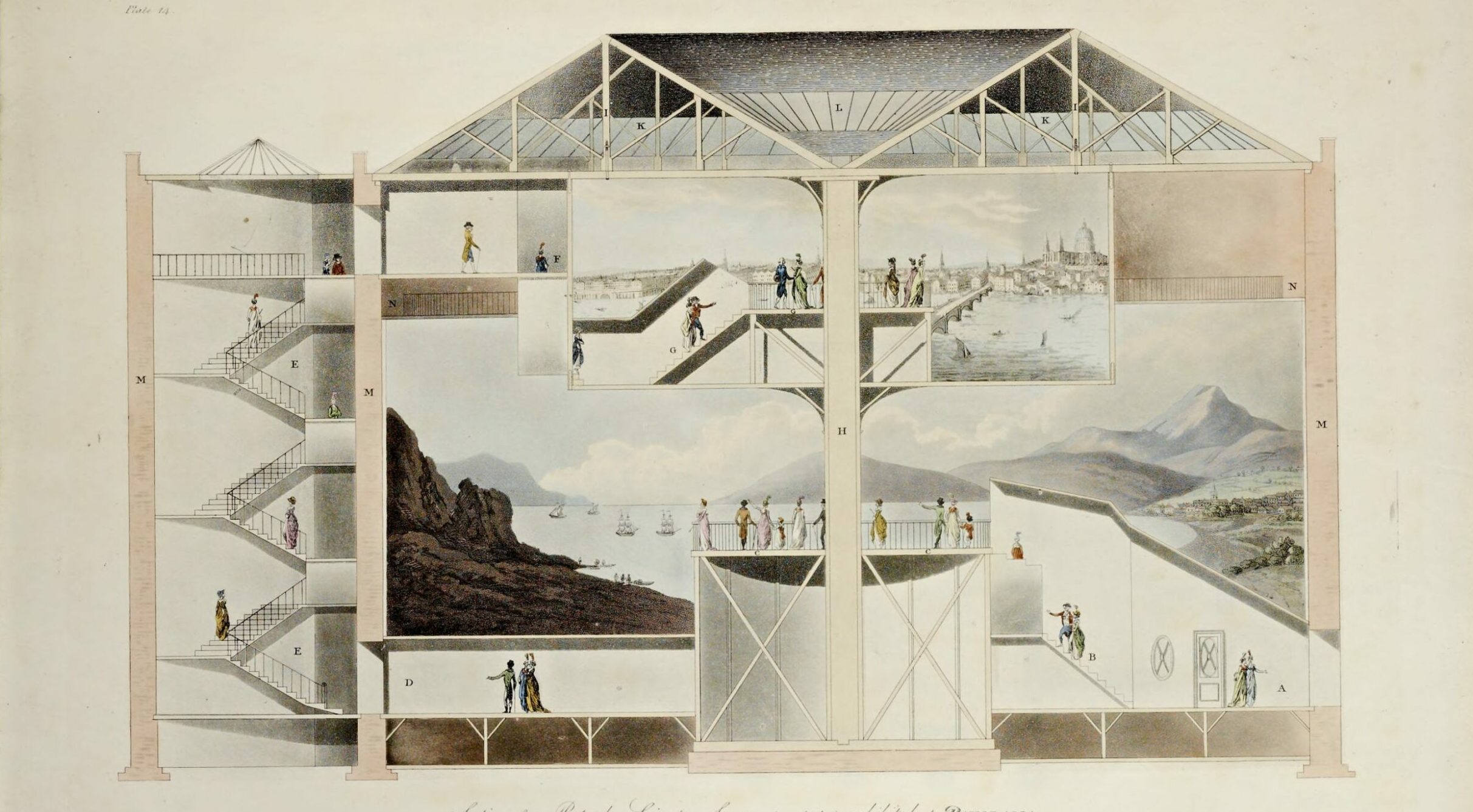

Cette volonté de faire servir tout l’alphabet de la nature aux compositions scéniques, qui accompagne le développement d’une mise en scène fondée sur le tableau[12], la machine et l’effet, a longtemps été au cœur de l’innovation technique, jusqu’aux remises en cause de la figuration réaliste au début du XXe siècle, sans que cette démarche soit jamais totalement abandonnée. Dans Mirame (1641) de Desmarets de Saint-Sorlin, la machine inventée par Le Bernin permet d’imiter l’évolution naturelle de la lumière sur un paysage de jardin ouvert sur la mer, et le public admire, selon la Gazette, « le Soleil qui fit son tour d’une si agréable tromperie qu’elle duroit trop peu aux yeux & au jugement d’un chacun[13] ». Devant la scène de tempête du Naufrage de la Méduse (1839) représentée dans une « décoration sans coulisses, sans bandes d’air […] qui n’est composée que de deux immensités monotones, le ciel et la mer », Théophile Gautier s’écrie que désormais « la nature n’a plus de miracles que ne puisse reproduire l’art du décorateur[14] ». Pour la mise en scène du final de La Terre (1902) d’après Zola, André Antoine met en place un système de toiles qui s’enroulent, permettant de faire défiler le paysage des plaines de la Beauce sous les yeux du public sans interrompre la représentation[15]. Les techniques de projection du Théâtre Pigalle (1929), « subterfuges grâce à quoi l’homme peut combiner ses merveilles effrayantes avec les terribles merveilles de la nature », donnaient, si l’on en croit Jean Cocteau, « l’illusion absolue d’un ciel d’avril, de la marche des nuages[16] ». Aux côtés de la peinture, puis de la photographie et du cinéma, mais aussi des dispositifs de simulation du monde dont le succès tient à la promesse d’immersion (panoramas, dioramas, géoramas[17]), la scène participe à sa manière au vaste travail d’inventaire visuel et de captation symbolique du monde.

Elle se soumet alors aux codes du pittoresque, manière de sélectionner ce qui est digne d’être représenté, non sans risquer de véhiculer des stéréotypes et de participer à des logiques de renforcement des identités et d’appropriation. Alice Folco montre que le paysage de montagne circule sur toutes les scènes du XIXe siècle, et que, sous l’influence du tourisme, ce motif romantique se décline et s’intègre dans une rhétorique publicitaire de promotion des territoires. Théâtre et opéra empruntent aussi à l’esthétique du sublime, quand le paysage dépasse l’entendement par son immensité ou par la violence qui le traverse. Pour représenter la catastrophe du Déluge universel, il faut à Jean-Baptiste-Augustin Hapdé puiser dans toutes les ressources de la machinerie et mettre à l’épreuve les limites du théâtre lui-même, remettant plusieurs fois son ouvrage sur le métier ainsi que l’expose Barbara Babić. Dans un tout autre contexte, mais repoussant aussi les limites en jouant à la fois sur la sidération du spectateur face à la beauté plastique et sur la liberté du regard offerte par l’étirement du temps, Einstein on the Beach de Bob Wilson manifeste au XXe siècle la possibilité d’une scène-paysage dont Maria Clara Ferrer montre ce qu’elle doit à Gertrude Stein.

En cherchant à reproduire des paysages par un travail sur les jeux d’échelle, la perspective, la miniaturisation, les effets de lumière, les artistes de théâtre côtoient les fabricants d’illusion, mécaniciens, opticiens et ingénieurs, et élaborent des spectacles proches de l’installation ou du dispositif, parfois dépourvus d’acteur. Ils s’engagent alors dans le sillon ouvert par l’Eidophusikon de Philippe-Jacques de Loutherbourg qui, à la fin du XVIIIe siècle, entendait représenter tous les phénomènes naturels, mais montrait aussi des scènes mythologiques, confrontant le public, sous une forme divertissante, aux puissances de la nature et l’interrogeant sur ses limites. La plongée dans le noir est alors le préalable à une sorte de voyage, entre émerveillement et perte des repères. En s’appuyant sur les archives et les témoignages parus dans la presse, Guillaume le Gall dévoile les secrets de fabrication des grottes artificielles de l’aquarium des frères Guillaume. Le lecteur-visiteur est ensuite convié à découvrir le Théâtre Pittoresque et Mécanique de Pierre, et à y assister à un tour de l’Europe en 80 minutes. Dans ce parcours en dépaysement, il pourra s’arrêter pour observer les chorégraphies de fumée et de lumière des Evaporated Landscapes de Mette Ingvarsten, dont les troublantes évolutions, évocatrices d’un changement du temps, sont décrites par Emma Merabet.

Encore les artistes prennent-ils souvent leur distance avec l’ambition de reconstruire le monde, comme en témoigne ici Philippe Quesne qui porte un regard tendre sur cette croyance en la possibilité de refaire le paysage en intérieur tout en laissant à vue la machine à fumée et les guindes qui suspendent les toiles peintes. La fabrique du paysage s’avoue d’une autre façon chez Nadia Lauro par le passage d’une logique mimétique à une logique métonymique et par l’exhibition des matérialités où la souche, la liane ou le papier renvoient à tout un paysage laissé hors-scène.

Fabriquer et déconstruire

La scène devient un atelier où observer les manières de faire et de défaire le paysage, forme qui n’épuise bien évidemment pas les possibilités de figuration scénique du monde. Les textes rassemblés ici montrent comment la forme paysage ne s’est imposée qu’au prix d’un renoncement à d’autres manières de représenter. La lecture attentive du Mémoire de Mahelot, précieux témoignage sur la scénographie du théâtre parisien au XVIIe siècle permet à Fabien Cavaillé de montrer comment la perspective unifiée et monofocale du paysage, en donnant une apparence naturelle à une vision anthropocentrique, a remplacé d’autres façons de concevoir le décor, qui se jouaient de l’hétérogénéité des échelles et ignoraient joyeusement la mathématisation de l’espace, pouvant ainsi juxtaposer la mer, la fleur et la montagne. Les échos contemporains de cette remise en cause du paysage du fait de son réductionnisme anthropocentrique sont puissants. Ainsi les projets de Lena Kußmann, Tobias Rausch et Kris Verdonck analysés par Éliane Beaufils mettent-ils en scène la défaite du paysage comme modèle propre à figurer notre époque : dans l’Anthropocène, l’image d’une « nature » maîtrisée et tenue à distance par l’action et le regard humains semble devoir définitivement laisser la place à l’exploration d’habitats en crise, faits d’interdépendances, d’où ne saurait s’extraire un point de vue isolé.

Au reste, il faut rappeler qu’on a peut-être trop abusé du paysage. Les griefs esthétiques s’accumulent contre lui depuis le tournant des XIXe et XXe siècles. Analysant les deux mises en scène successives de La Mouette de Tchekhov par le Théâtre d’Art de Stanislavski, Meyerhold regrette l’envahissement du paysage traité sous un mode naturaliste :

Dans la première version de La Mouette, au troisième acte,

il y avait une fenêtre latérale, et on n’apercevait pas le paysage. Lorsque les personnages entraient dans l’antichambre avec leurs caoutchoucs, secouant leurs chapeaux, leurs plaids

et leurs châles, on imaginait l’automne avec sa petite pluie fine, les mares dehors et, pour les franchir, les planchettes qui

font floc. Mais à la reprise de la pièce, sur un plateau techniquement perfectionné, on avait percé des fenêtres

en face des spectateurs. On voyait le paysage. L’imagination dès lors n’a plus eu qu’à se taire et, quoi que disent les personnages à propos du paysage, on ne les croit pas, il ne peut pas ressembler à leur description : il est peint, on le voit[18].

Pour Adolphe Appia, c’est l’intégration de la figure humaine elle-même dans un paysage fait de toiles et de châssis qui pose problème :

Voulons-nous représenter sur la scène un paysage avec des personnages ? Si oui, nous aurons bien un paysage,

peut-être, mais sans rapport possible avec les personnages ;

ce sera un paysage d’une part, des personnages de l’autre. Voulons-nous des personnages dans un paysage précis,

nouvelle impossibilité : ils seront devant de la peinture, mais

ne sauraient être dedans[19] !

La misère du paysage est celle de l’image pour l’image, lorsqu’elle celle-ci n’est pas douée de la vie que lui confère le jeu, mais surplombe le plateau comme un poids inerte.

Et, « le théâtre, on y va pour voir des choses, pas des images » affirme Nicky Rieti en conversation avec Jean-François Peyret. Le metteur en scène et le scénographe questionnent la valeur illustrative du paysage, et la nécessité de le recomposer, élaborant la théorie d’un « paysage Frankenstein », dont les dioramas de Nicky Rieti sont l’emblème, en tant qu’ils tiennent à la fois de l’objet et de l’image, qu’ils suscitent un désir d’imitation naturaliste tout en rendant possibles tous les décalages vis-à-vis du réel. La recomposition, la citation ou le fragment paysager permettent ainsi d’échapper aux écueils de l’illustration. Déjà, dans ses écrits et ses esquisses scénographiques, Appia suggérait une manière de vaporisation du paysage. Celui-ci devient alors une atmosphère, véritable sujet scénographique au sein duquel émergent des silhouettes prêtes à s’y fondre à nouveau – au point peut-être, comme Maria Clara Ferrer en fait l’hypothèse, de remettre en question la centralité de la figure humaine. Les spectacles de Thom Luz qu’analyse Aurélie Coulon inventent quant à eux une grammaire originale en décomposant le paysage qui n’apparaît que par indices à travers le jeu des interprètes, et dont la part ludique entre en tension avec une dimension atmosphérique dans laquelle les individualités s’effacent, laissant à rêver d’un théâtre où les acteurs ne seraient que des « passants », des « invités dans le paysage ».

La tentation du dehors

Majoritairement réfugiée en intérieur depuis le XVIIe siècle, il semblerait que la scène occidentale n’ait pas cessé d’être habitée par l’espoir que « le paysage s’engouffre dans le théâtre comme un courant d’air[20] », qu’il s’agisse là d’une métaphore ou d’un geste scénographique concret, comme lorsqu’au Théâtre du Peuple de Bussang les portes du fond de scène s’ouvrent sur la forêt vosgienne. Le dernier chapitre de ce numéro présente des démarches qui ouvrent en grand portes et fenêtres du théâtre, et investissent les territoires.

Si elle n’est pas conçue pour un théâtre en extérieur ou de rue, l’écriture de Noëlle Renaude analysée par Julie Sermon se révèle « ouverte à tous les vents », prête à tous les débordements du paysage, faisant éclater la forme du « drame absolu[21] » resserré sur la sphère des actions interhumaines. Le paysage y est source de jeu parce qu’il est une co-construction et que c’est d’abord la parole qui lui donne une vie, une parole qui fait entendre l’importance des médiations, des normes du pittoresque et du photogénique, de l’imaginaire exotique, du discours des guides touristiques… C’est cette même co-construction du paysage que met en avant Fanny de Chaillé en concevant un audioguide autour du Mont Cenis dans les Alpes. Dans un geste archéologique, elle y interroge des habitants qui lui racontent l’histoire de ce beau lac de montagne fabriqué de toute pièce par EDF. Face au passé qui ressurgit, l’image de carte postale prend de la profondeur, et le paysage devient une stratification de temporalités : temps géologique de la montagne, marques de l’action humaine, souvenirs que chacun y attache… « Le présent du paysage […] constitue le palimpseste actif de tous les passés qui le travaillent[22] », écrit Estelle Zhong Mengual dans Apprendre à voir — titre qu’il faudrait compléter ici par un apprendre à écouter.

Voir et écouter les territoires, soigner les conditions dans lesquelles un cadre éphémère peut s’y dresser – c’est cette attention aux lieux qui réunit Raymond Sarti et Mathilde Delahaye, chacun travaillant à sa façon dans un aller-retour entre dedans et dehors. Dans une époque où 95 % du tourisme se concentre sur 5 % des terres émergées de la planète[23], où quelques paysages s’usent d’être trop admirés, trop rapidement vus, leur œuvre participe à fabriquer de nouvelles images. Le savoir-faire du scénographe Raymond Sarti est ainsi sollicité pour aménager autrement des paysages malmenés par le tourisme de masse et renouveler les conditions d’exercice du regard. Pour créer son théâtre-paysage[24], Mathilde Delahaye investit de son côté des espaces en friche – « anti-paysages[25] » délaissés par l’industrie ou « tiers paysages[26] », réserves d’une diversité de vie insoupçonnée ? – au sein duquel les humains semblent se perdre. Pour articuler théâtre et paysage, il importe donc finalement moins d’être guidé par l’ambition du démiurge que de porter attention à la matière dont le présent est fait : masques à gaz, vol de hannetons, mouvement de danse dans les ruines…

Lignes de fuite

Les textes rassemblés ici prouveront, on l’espère, que le paysage n’appartient pas (seulement) à un âge dépassé de la scène, trop confiante peut-être dans sa capacité à servir de miroir du monde. Car apparaît de façon transversale l’idée selon laquelle le paysage est au moins autant une structure de l’espace qu’une figure du temps : en lui la coexistence de temporalités, et, face à lui, le regard qui prend le temps de construire peu à peu son propre parcours, en quête de récurrences ou de lignes diagonales. Au fil du numéro, le lecteur pourra s’inventer une balade théâtrale dans les Alpes, sentir les variations de l’atmosphère dans la boîte noire, interroger les usages scéniques de l’eau, mesurer les cadres de scène et comptabiliser leurs débordements, ou encore repérer les différentes manières dont l’histoire de la peinture est saisie par la scène. Le paysage se révèle ainsi un sujet propre à inspirer une approche de l’histoire des spectacles qui n’entonne pas les litanies de la poétique des ruines, mais organise les échos entre passé, présent et futur. Textes et images se répondent mais aussi s’entrechoquent, tant le paysage se traduit dans des esthétiques variées, selon qu’il est pris comme référent qui ancre des personnages dans un espace précis, comme puissance travaillant au décentrement de la figure humaine voire à sa disparition, ou comme modèle de composition scénique, organisant le surgissement de l’horizon. Toute l’intention de La Fabrique du paysage est de donner des perspectives sur ces différentes façons de faire du théâtre la fenêtre ouverte.

Notes

[1] Françoise Hàn, L’Évolution des paysages, Saussines, Cadex Éditions, 2000, p. 20-21.

[2] Philippe Chaperon, Messidor : esquisse de décor de l’acte II, 1896, dessin à la plume, aquarelle et gouache sur papier bleu, Bibliothèque nationale de France, département Bibliothèque-musée de l’opéra, BMO D-345 (II, 25). Document consultable sur Gallica. L’opéra Messidor a été créé le 19 février 1897 à l’Opéra Garnier.

[3] On pourra consulter la page de sélection du site Gallica, présentant les collections numérisées de la Bibliothèque nationale de France, https://gallica.bnf.fr/html/und/images/maquettes-de-decors.

[4] Émile Zola, Messidor. Drame lyrique, Paris, Charpentier, 1897, p. 25.

[5] Voir l’anthologie dirigée par Alain Roger, La Théorie du paysage en France (1974-1994), Seyssel, Champ Vallon, 1995.

[6] Pour reprendre la distinction de Justine Balibar, Qu’est-ce qu’un paysage ?, Paris, Vrin, 2021, p. 8.

[7] Anne Cauquelin, L’Invention du paysage, Paris, PUF, 2000 [1989], p. V.

[8] Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2015 [2005], p. 118.

[9] Michel Collot, La Pensée-Paysage, Arles, Actes Sud, 2011, p. 13.

[10] Jean-Pierre Sarrazac, Je vais au théâtre voir le monde, illustrations d’Anne Simon, Paris, Giboulées-Gallimard jeunesse, coll. « Chouette ! penser », 2008.

[11] Goethe, Faust, Prologue sur le théâtre, traduction de Gérard de Nerval, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1951, p. 956-959.

[12] Voir Pierre Frantz, L’Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1998.

[13] La Gazette, citée par Catherine Guillot et Colette Scherer dans l’introduction à leur édition de Mirame, PUR, 2010, p. 23. La machine solaire, conçue par Le Bernin en Italie, est mise en place par son élève Gian Maria Mariani.

[14] Théophile Gautier, La Presse, 3 juin 1839, critique de l’opéra Le Naufrage de la Méduse, livret des Frères Cogniard, de Pilati et de Flotow, créé le 31 mai 1839 au Théâtre de la Renaissance.

[15] Voir Diane Henneton, La Terre, du roman au Théâtre Antoine. Adaptation de Raoul de Saint-Arroman et Charles Hugot, Paris, Honoré Champion, 2012, p. 69-70.

[16] Jean Cocteau, « Lâchez tout ! », Livret de présentation du Théâtre Pigalle, 1929, repris dans Philippe Marcerou, Théâtre Pigalle. Vie et mort d’un théâtre impossible, Revue d’Histoire du Théâtre, no 262, 2014, p. 141.

[17] Voir Alexandre Gillet, Estelle Sohier et Jean-François Staszak (dir.), Simulations du monde. Panoramas, parcs à thème et autres dispositifs immersifs, Genève, Métis Presses, 2019.

[18] Vsevolod Meyerhold, « Théâtre naturaliste et théâtre état d’âmes », 1926, dans Écrits sur le théâtre, t. 1, trad. Béatrice Picon-Vallin, nouvelle éd. revue et augmentée, Lausanne, L’Âge d’Homme, 2001, p. 92.

[19] Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Genève et Paris, Atar, 1921, p. 50.

[20] Stéphane Braunschweig, Petites portes, grands paysages, Arles, Actes Sud, 2007, p. 24.

[21] Voir Peter Szondi, Théorie du drame moderne, trad. Sybille Muller, Paris, Circé, 2006 [1956], p. 14.

[22] Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir. Le point de vue du vivant, Arles, Actes Sud, 2021, p. 161.

[23] Chiffre de l’Organisation Mondiale du Tourisme, diffusé avant la pandémie de Covid-19.

[24] L’auteur et metteur en scène Alexandre Koutchevsky (Lumière d’Août, Rennes) développe depuis 2007 des projets de théâtre-paysage ; voir à ce propos Julie Sermon, Morts ou vifs. Pour une écologie des arts vivants, Paris, B42, 2021, p. 118-122.

[25] David E. Neye, « The Anti-Landscape », dans The Anti-Landscape, David E. Neye et Sarah Elkind (dir.), Amsterdam et New-York, Rodopi, 2014, p. 11-27.

[26] Gilles Clément, Manifeste du Tiers paysage, Paris, Sujet-Objet, 2004.

Pour citer cet article

Pierre Causse, « Ouvrir la fenêtre. Introduction à la fabrique du paysage », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 296 [en ligne], mis à jour le 01/01/2023, URL : https://sht.asso.fr/ouvrir-la-fenetre-introduction-a-la-fabrique-du-paysage/