Revue d’Histoire du Théâtre • N°269 T1 2016

Introduction – Théâtres de l’impur

Par Estelle Doudet, Martial Poirson

Résumé

Faire l’étude de l’obscène est l’occasion de penser le rapport ambivalent du théâtre à ce qui est non visible et non dicible dans une société. Tel est le pari de ce numéro dirigé par Estelle Doudet et Martial Poirson : sexualité, scatologie, comportements jugés inconvenants ou déviants, trouveraient dans le dispositif théâtral une forme ambiguë de mise en avant, voire de convenance.

Texte

Introduction : Théâtres de l’impur

Spectateur, quel mot obscène »[1]

Le Marseillais Joseph Pujol (1857-1945), dit le « pétomane », capable de produire des sons au moyen de son système digestif en suscitant l’hilarité générale, a régalé dans son habit rouge troué les spectateurs des théâtres tant publics que privés dès le tournant du XIXe et du XXe siècle. Il était capable, à l’aide de son postérieur, de fumer, d’éteindre les bougies à quelques mètres, de siphonner une pleine bassine d’eau par son « anus aspirateur » ou de jouer sans trucage « Au clair de la lune », la « Marseillaise » ou « O Sole mio », avec pour seul accessoire un flutiau… Émanation d’une culture populaire solidement enracinée dans l’« humour troupier » et l’insouciance apparente de la Belle Époque, cet amuseur public a joui de son vivant d’un succès considérable auquel s’ajoute une véritable consécration artistique[2].

Quintessence du « bas corporel », cet humour organique, à mi-chemin entre l’intérêt pour l’anormalité du Freak Show et la prouesse physique des spectacles de bateleurs ou de bonimenteurs, s’inscrit dans une longue filiation[3] ; mais celui qui se définissait comme « le seul qui ne paye pas de droits d’auteur »[4] en tant qu’artisan d’un théâtre sans texte semble aussi bien préfigurer certains performeurs en vogue sur la scène contemporaine, soucieux de mettre à l’épreuve le seuil de tolérance du spectateur, tout en usant du corps comme d’un instrument à large spectre. Joseph Pujol fut surtout un professionnel du rire solidement inscrit dans son époque, exploitant l’opportunité d’une période éprise de légèreté face à la gravité des circonstances, parfaitement au fait des ressorts, mais également des limites de l’obscénité.

Obscénité : la notion apparaît à la fois et contradictoirement comme une catégorie en évolutive[5], dans la mesure où elle repose sur des effets de connivence avec le public, et comme un invariant culturel que le théâtre a vocation à exposer, tout en proposant de lui des mises à distance critiques, ironiques, parodiques. C’est à questionner les paradoxes de l’impropre, de l’inconvenant, de l’indécent, du trivial dans les théâtres de l’impur qu’est consacré ce dossier, avec en ligne de mire la qualification des enjeux esthétiques, sociaux et politiques de spectacles scatologiques, érotiques ou pornographiques issus de différents répertoires, émanant de différentes scènes. Une définition minimale de l’obscène pourrait être de caractériser un théâtre visant la provocation par des moyens à la fois langagiers et gestuels, destinés à susciter l’excitation sensorielle du spectateur, qu’elle soit de l’ordre du plaisir ou du désagrément. La dimension exploratoire d’un tel théâtre, jouant sur les ressorts d’une pulsion scopique partagée, est en mesure de renouveler notre compréhension de cet art, dès lors que l’historiographie le considère comme un objet d’étude légitime.

Nous avons cherché à examiner à nouveaux frais les postures artistiques revendiquant une telle notion, ainsi que les effets de réception, parfois inattendus ou involontaires, engendrés par la production sociale de règles esthétiques, littéraires, morales, religieuses, juridiques. Nous avons notamment interrogé les conditions historiques d’émergence et le devenir d’un théâtre dont l’ambition est de repousser les bornes de la pudeur et de mettre en cause les normes. La scène offre à l’obscène un espace d’expansion possible, tout en l’endiguant au nom de ce qu’on a longtemps appelé les « bienséances »[6]. Très tôt Molière nous met sur la voie : « Ah ! mon Dieu, obscénité. Je ne sais ce que ce mot veut dire ; mais je le trouve le plus joli du monde[7] ». La célèbre réplique d’Élise dans la Critique de l’École des femmes éclaire la complexité de l’obscénité. Dérobant son sens à ceux qui l’emploient, elle travaille l’écart entre une perception esthétique (le « joli » à dire) et une perception sociale (l’interdit de montrer). Mais, au théâtre comme ailleurs, l’obscène est une notion essentiellement instable, labile et évolutive.

Le brouillage conceptuel trouve sa source dans une étymologie latine encore mal connue[8]. « Obscène » pourrait dériver d’un croisement mal attesté entre scaevum (« maladroit », « sinistre ») et caenum (« la boue », « l’ordure ») ; il désignerait alors une matière basse, immonde mais aussi de mauvais augure, dont l’évocation, néfaste, est considérée comme illicite[9]. Les esprits modernes détectent plutôt en lui le mot composé ob-scoena, « ce qui doit être laissé hors de la scena » ; cet étymon, tout aussi flou et hasardeux, pointerait des objets ou des comportements qu’il importe de soustraire aux regards. De l’Antiquité à la Renaissance, dans les textes latins, l’obscenum a en général partie liée au langage. Si, dans De Officiis, Cicéron hésite à associer son impropriété aux choses ou aux mots[10], la plupart des commentateurs ultérieurs font de l’obscène un effet – ou un défaut – linguistique et esthétique. L’humaniste Érasme martèle cette idée au fil de son œuvre : l’obscénité est selon lui un vice de style dont l’écrivain doit se garder[11]. Cinq siècles auparavant, Guido d’Arezzo, célèbre musicographe du XIe siècle, définissait l’obscenitas comme une dissonance entre mélodie et parole[12]. Dans tous les cas, obscenum et obscenitas désignent une rupture dans l’harmonie. L’obscène, qui déstabilise les récepteurs en troublant l’ordre attendu des choses, n’est pas sans lien avec le diabolique[13]. Dans les sociétés chrétiennes de culture latine, le terme est passé aisément de l’appréciation artistique au jugement moral ou religieux et inversement. Les théologiens ont longtemps taxé d’obsceni les agissements des mauvais croyants, païens ou hérétiques. Les juristes ont associé le qualificatif au spectacle scandaleux et à la parole blasphématoire, sans pour autant le constituer en catégorie juridique jusqu’à une période assez récente[14]. Si, depuis le XIXe siècle, les lois nord-américaines et européennes abordent explicitement l’obscène, elles en proposent des critères fréquemment sujets à caution – on songe au célèbre « I know it when I see it » accepté par la Cour suprême des États-Unis en 1964 –, et leur constante évolution multiplie les contradictions[15].

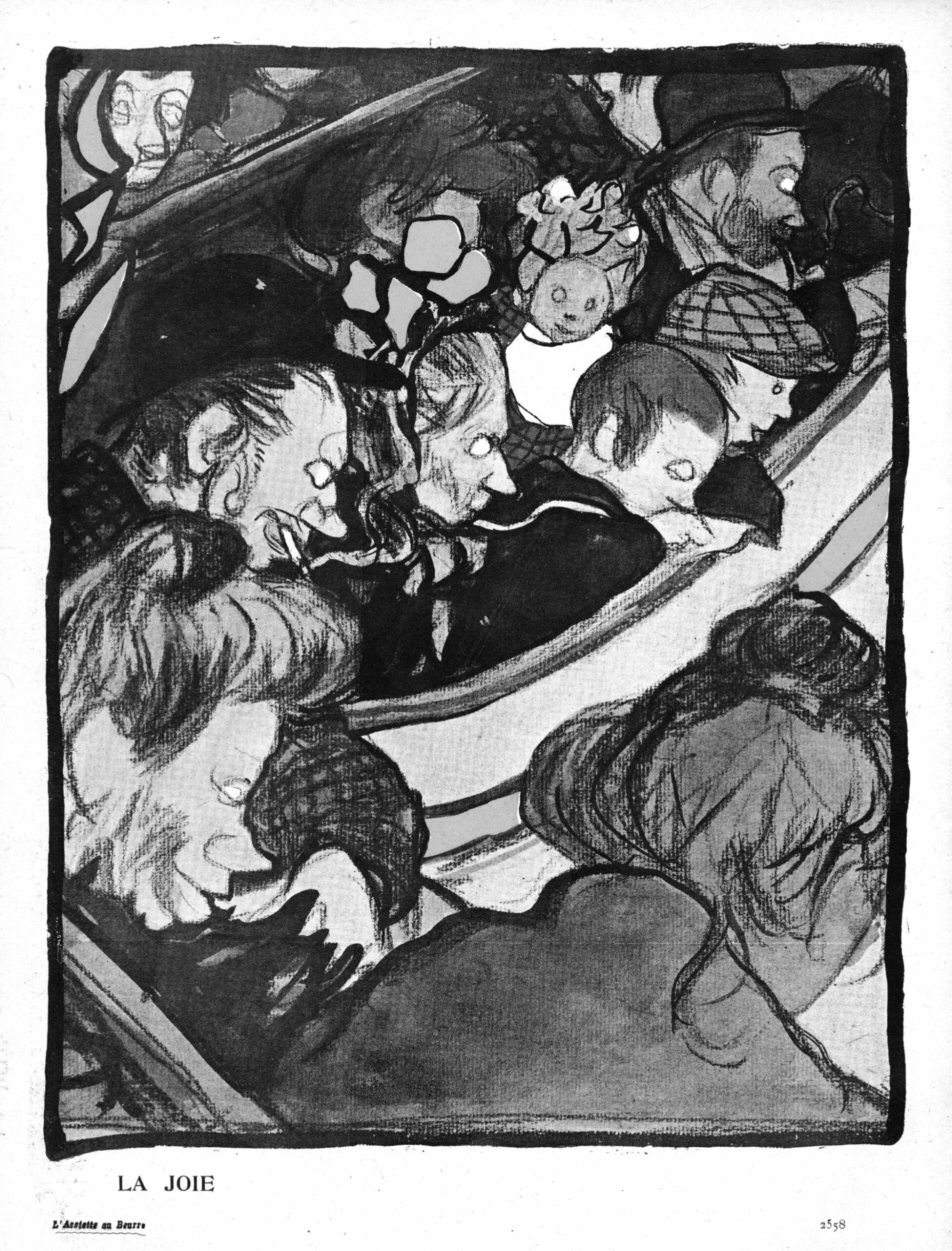

Face à cette instabilité sémantique, Georges Bataille appelait naguère à ne plus confronter l’obscène à de vaines tentatives de définition mais à enquêter sur les interactions qui le constituent : « Nous ne pouvons dire : ‘ceci est obscène’. L’obscénité est une relation »[16]. Il s’agit d’abord d’une interaction du langage et du corps. L’obscène s’attache à certaines fonctions corporelles, sexualité, excrétions, pathologies et mort. Lié au dévoilement inconvenant du nu, il peut qualifier, voire stigmatiser les corps de ceux ou de celles qui font profession d’être vus. L’obscène est aussi affaire de mots, mettant en tension le dicible et le visible. Interaction sociale ensuite : transgressif et dans une certaine mesure agressif, l’obscène provoque une réaction émotionnelle chez les individus qui le détectent. Ressenti comme intentionnel, il choque. Pourtant l’obscénité, quoique reconnue comme répréhensible, est difficile à sanctionner. Son apparente immoralité ne peut-elle se justifier par des motifs vertueux ? Dans ce cas, le donné à voir sale ou profanateur cache, ou prétend cacher, une interprétation « à plus haut sens ». Les frontières de l’autorisé et de l’interdit sont ainsi remises en jeu, comme l’est l’adéquation entre les individus et la société. Car si, théoriquement, l’obscénité introduit une rupture dans la communauté, elle a souvent concrètement un effet agrégatif sur ceux qui participent ou assistent à sa manifestation. Certains y répondent par le rire entendu, d’autres la condamnation du blâme. Interaction culturelle enfin : défini au regard de règles dont il questionne les limites, l’obscène est historiquement et géographiquement situé. Cependant, quand il s’inscrit dans une pratique culturelle comme le théâtre, il devient représentation. Son effet peut alors perdurer ou au contraire prendre des sens différents.

Situer l’obscène : pour une autre histoire des spectacles

Tout comme l’érotisme est intrinsèquement lié au spectacle vivant, l’obscène a partie liée, en Occident du moins[17], avec l’histoire du théâtre. La comédie athénienne antique, considérée comme genre mineur, parce qu’impur et immoral, s’inscrivait au sein de grandes fêtes civiques. Kômôidia désigne, dans le monde hellénique, une chanson rituelle exécutée à l’occasion des cortèges en l’honneur de Dionysos. Selon Aristote dans le chapitre IV de la Poétique (rédigé vers – 335 avant J.-C.), elle trouverait sa source dans les performances d’acteurs improvisées au cours de processions phalliques liées aux cultes agraires de fécondité à Mégare et en Sicile au début du Ve siècle avant J.-C. Les comédiens (kômazein), interdits de séjour dans les villes, se produiraient de faubourg en faubourg (kômè), chantant sous l’effet d’une ivresse sacrée. Exclusion, relégation, corporéité[18], sexualité apparaissent centrales dans une pratique qui, dans le monde gréco-romain, n’est pas très éloignée de la prostitution[19] et apparaît comme une exhortation à l’érotisme[20]. De ces origines orgiaques et bachiques, la comédie conservera excès et démesure, mais également mélange des arts et vocation performative.

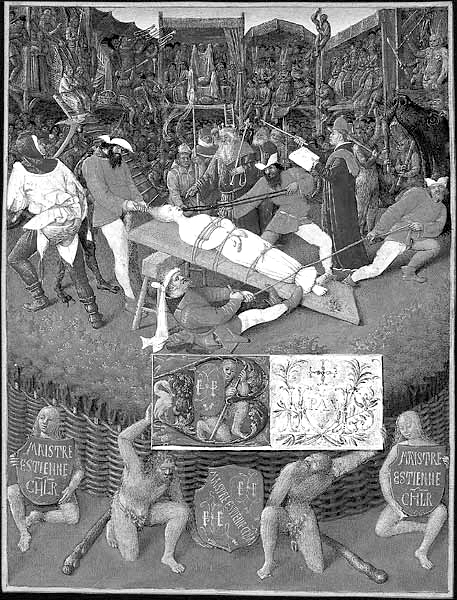

La christianisation des sociétés européennes bouleverse cette situation. Dans une culture où le Verbe s’est fait Chair, c’est le jeu théâtral lui-même qui peut être taxé d’obscénité. L’incarnation dramatique, qui suppose que l’acteur se grime ou use de son corps pour jouer une persona qui n’est pas la sienne, paraît faire injure aux mystères de l’Incarnation christique. De Tertullien à un réformateur du XVIe siècle comme Ulrich Zwingli, permanentes sont les invectives contre le théâtre, lieu par nature de l’obscenitas[21]. Pourtant, l’historiographie moderne a surtout retenu des spectacles qui se développent en langue vulgaire, du XIIe au milieu du XVIe siècle, leur tendance à une impropriété généralisée. Des mystères, où les martyres des saints sont troublés par la gestuelle scatologique des fous, aux farces, portant en scène les fonctions corporelles les plus basses, le théâtre médiéval semble essentiellement inconvenant, tendance qu’on a expliquée par son supposé primitivisme, l’impureté de ses genres dramatiques ou l’hypothétique statut populaire de son public[22].

En réalité, au Moyen Âge, l’obscénité ne sépare pas les formes « comiques » (farces, sotties, sermons joyeux) des formes « tragiques » (mystères, moralités). Elle questionne plutôt la dialectique de la chair et du verbe, entre ordre et désordre. Dans le théâtre moral et religieux, l’obscénité met en valeur la réversibilité que les sociétés chrétiennes prêtent au corps, lieu où se jouent à la fois la Chute et le Salut de l’humanité. Obsceni sont les diables ou les bourreaux, qui jouissent des tortures infligées aux saints sans saisir ce que signifie leur sacrifice. Obsceni les marginaux, fous, vilains dont la présence émaille les Passions de scènes sexuelles et scatologiques. À l’image du rusticus de la Passion de Semur[23], ces personnages dissonants exhibent la bassesse de la chair pécheresse, invitant le public, par contraste, à apprécier le miracle de sa transfiguration.

Si mystères et moralités usent d’une obscénité dont l’effet comique cache souvent une visée sérieuse, farces et sotties interrogent plutôt par son biais les relations équivoques que nouent mots et corps. Souvent parodique[24], le rire qu’elles suscitent se nourrit de l’ambiguïté entourant le langage lorsqu’il est spectacularisé. Termes savants – le latin étant particulièrement propice aux calembours salaces, au point que « parler latin » signifie alors en français s’adonner à la prostitution[25] – ou expressions quotidiennes, les mots sur le théâtre s’incarnent en gestes qui bravent la morale publique. Faire récurer des casseroles, enfiler des bottines, rembourrer des selles[26], n’importe quel « dire » anodin devient dès lors un possible « faire » transgressif, sans qu’il soit possible de préciser aujourd’hui si les mises en scène choisissaient l’exposition crue et la suggestion jubilatoire.

Quoique différents des comédies antiques, les spectacles farcesques médiévaux jouent donc eux aussi sur le désengagement émotionnel et la connivence avec le spectateur. Ils nouent par là un rapport ironique aux valeurs éthiques, fondement de l’ordre social et du consensus politique. C’est la raison pour laquelle, par la suite, les théoriciens du théâtre classique n’ont eu de cesse de chercher, à travers une théorie des convenances littéraires et des bienséances théâtrales, à donner aux comédies une forme décente, placée au service de pratiques scéniques jugées acceptables. La tentation régulatrice, d’Horace à Boileau, rejoint la critique du théâtre soutenue par des prédicateurs comme Bossuet, des philosophes comme Rousseau. Régulièrement épinglé, le caractère licencieux d’un comique un peu trop leste est aussi revendiqué comme apport à la dimension réflexive du théâtre d’idées.

Cette tradition se retrouve à l’âge classique au sein de genres moins identifiés et de répertoires aux intitulés flottants[27] dont le seul point commun est de choquer la morale[28] : théâtre « gaillard », « paillard », « clandestin », « grivois », « facétieux », « gaulois », « polisson », « libertin », « érotique »… Certaines appellations font référence aux lieux de représentation, à l’instar du « théâtre des petites maisons » qui inspire parfois le sujet de pièces métathéâtrales comme L’Esprit des mœurs ou la Petite Maison (1776) de Ménard de Saint-Just[29]. C’est surtout à partir du XVIIIe siècle que se développe en France un théâtre de l’obscène[30] essentiellement clandestin et frappé de censure. Il fait pourtant (ou partant) les riches heures des « théâtres de société » prisés des cercles mondains, avec des pièces comme les parades de Gueulette ou Collé, tandis que se développe parallèlement les divertissements plus populaires des théâtres non officiels de la Foire puis des Boulevards. Courtisanes, actrices et gens du monde s’y mélangent dans une sociabilité fondée sur la porosité entretenue entre scène et salle et sur la confusion revendiquée entre professionnel et amateur. Longtemps relégué dans l’« Enfer » de la Bibliothèque nationale de France[31], ce théâtre leste fait aujourd’hui l’objet d’un regain d’intérêt[32]. Contrairement à un préjugé tenace, la Révolution française ne marque pas le déclin mais l’apogée de ce répertoire où l’exhibition des humeurs (revêtant souvent une dimension allégorique) est placée au service d’une cause politique, révolutionnaire ou contre-révolutionnaire[33].

![Le Théâtre érotique de la rue de la Santé (1864-66) : frontispice de Félicien Rops et invitation au spectacle Le Dernier jour du condamné, in Histoire Anecdotique Du Théâtre Érotique Parisien,

par un de ses acteurs [édition 1863-1871], anonyme, BnF, Gallica.](https://sht.asso.fr/wp-content/uploads/2016/04/THEATRE_EROTIQUE_native_NB-scaled.jpg)

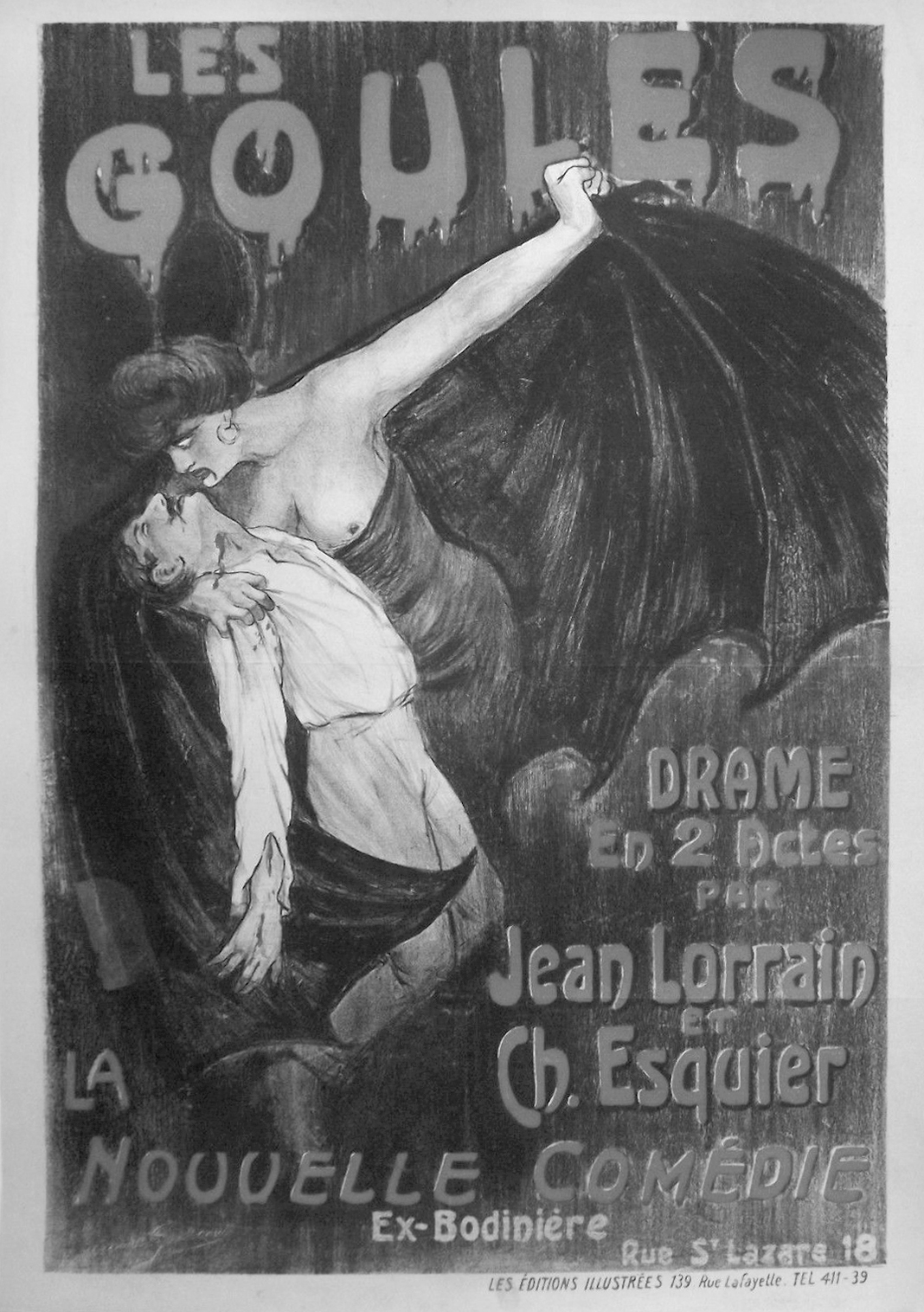

Le tournant du XIXe et du XXe siècle, qui forme le terminus ad quem de ce dossier, voit la multiplication de théâtres se revendiquant impurs. Des salles spécialisées s’ouvrent : le Théâtre érotique de la rue de la Santé en 1862[35] ; le Théâtre du Grand-Guignol, célèbre pour ses loges et baignoires « grillées » et qui se spécialise rapidement dans le macabre et le sanguinolent[36]. Leur répertoire vise à offrir aux spectateurs des émotions contrastées (plaisir, effroi, stupeur), tout en expérimentant les effets spéciaux choquants (éviscération, décapitation, mutilation) qui feront plus tard le succès du cinéma d’épouvante[37].

À la même époque, Mademoiselle Cavelli et Mademoiselle Presles s’illustrent dans une série de « couchonneries ». Le Coucher d’Yvette, Le Coucher de la Parisienne présentent un écheveau de répliques égrillardes et de situations scabreuses conduisant jusqu’au lit, avant que la tombée du rideau ne renvoie chez eux des spectateurs surexcités. Le dramaturge Frédéric de Chirac crée enfin le Théâtre-Réaliste entièrement dévolu à la sexualité, avec des œuvres comme La Morte violée, Paternité, La Crapule ou La Rosse, tout en montant La Prostituée au Théâtre d’Art de Paul Fort en 1892[38].

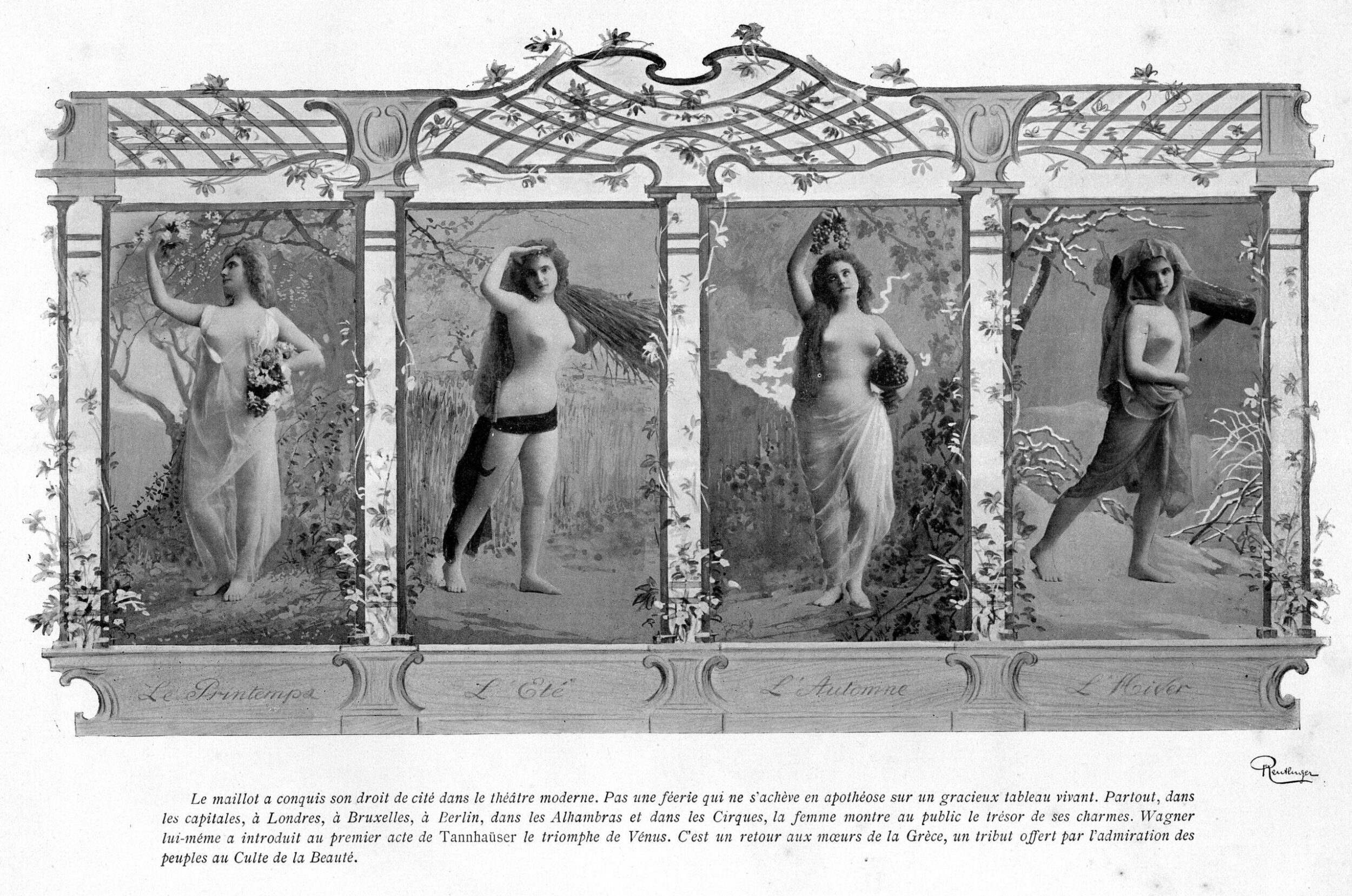

L’essor du cabaret et du café-concert remet au goût du jour, comme aux Folies Bergère (créé en 1869 par Édouard Marchand) ou au Moulin Rouge (créé en 1889 par Joseph Oller et Charles Zidler), une obscénité désormais solidement enracinée dans une culture de la revue érotique, du strip tease et de l’effeuillage. Les baraques foraines qui sillonnaient les provinces dans les premiers temps se sédentarisent et se modernisent, notamment à Montmartre et Pigalle. Les spectacles, à grand renfort de travestissement, d’ornements et d’accompagnements musicaux, contribuent à faire émerger des artistes de premier plan tels que Mata Hari, Louise Weber (dite la « Goulue »), Jane Avril, Joséphine Backer ou Rita Renoir. Paris y trouve sa réputation de « capitale des plaisirs », d’un « show business érotique »[39]. Or ces spectacles commerciaux ne sont pas toujours aussi éloignés d’un théâtre d’art qu’il y paraît. Ils connaissent aujourd’hui un certain renouveau notamment avec le New Burlesque dont le succès de Tournée (2010) de Mathieu Amalric prouve la prégnance[40].

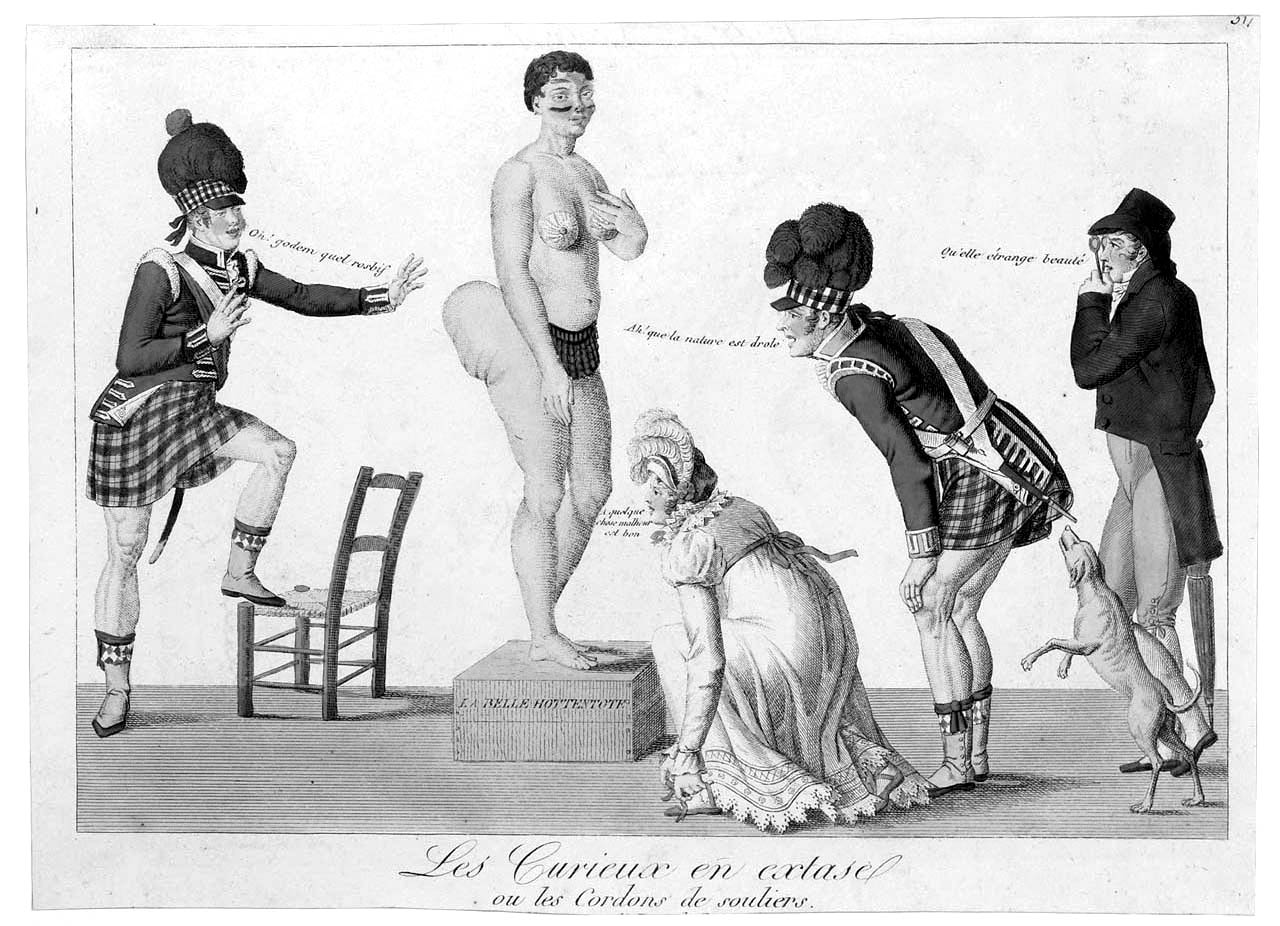

Rompus à une esthétique de l’insolite et de la « ménagerie humaine » qui trouve dans le « Sideshow » et le « Freak Show »[41] produits en marge des cirques sa forme la plus assumée, de nombreux entrepreneurs de spectacles se spécialisent dans l’exhibition de corps nus, qu’ils soient fascinants ou repoussants, familiers ou exotiques, comme dans les « zoos humain » des expositions coloniales[42], dont notre reality show télévisé est un lointain succédané[43]. Il semble par conséquent que les usages de l’obscène, en particulier de la nudité, qui flirtent parfois avec la pornographie[44], ménagent des zones d’interférence entre les destins parallèles d’un théâtre de divertissement à vocation mercantile et d’un théâtre d’art soucieux de déconstruire, au gré des happening et performances visant le choc esthétique, la charge érotique de l’exhibition des corps au sein d’un théâtre immersif, voire émersif qui interroge la position de spectateur-voyeur, mais également d’artiste-performeur.

L’obscénité comme catégorie critique des arts du spectacle

Après les premières Histoires du théâtre français au XVIIIe siècle, l’historiographie du théâtre a pris son plein essor au fil du XIXe et au début du XXe siècles, alors que se multipliaient les discussions sur la décence des spectacles publics[45]. Aussi l’obscénité se trouva-t-elle rapidement inscrite dans l’appareil critique des historiens. Elle y a joué le rôle d’une catégorie de jugement, en général négative, qui véhiculait les représentations évoquées plus haut – vulgarité des mots, exhibition des corps, ancrage social populaire, profanation religieuse[46]. Malgré cet héritage encore sensible dans nos imaginaires et bien que la question de l’obscénité en général ait fait l’objet d’études significatives[47], il semble que l’essor des recherches sur l’obscénité théâtrale soit d’apparition récente[48] et souvent abordée sous un angle restrictif tel que le sexe ou la nudité[49]. Depuis la fin du XXe siècle, des études collectives sur le statut problématique de l’obscénité dans les anciennes sociétés occidentales, de l’Antiquité au XVIIIe siècle, ont émergé[50]. Elles dessinent un champ nouveau où le théâtre occupe désormais une place de choix.

Cet essor est lié à diverses mutations récentes des recherches en arts du spectacle : le développement des analyses en termes de « dispositif »[51], la poussée des Porn Studies[52], voire des Disability, Queer, Camp Studies dans le domaine des humanités a contribué à habiliter un certain nombre de questions d’histoire culturelle longtemps reléguées dans les marges du discours scientifique. Cherchant à clarifier la confusion entretenue entre érotisme, pornographie et obscène[53], mais également à dissiper la polysémie du terme obscène[54], on est en droit de faire l’hypothèse selon laquelle ce n’est pas tant par son objet que par son mode d’exposition que se définit l’obscène au théâtre, dans un rapport qui va de la provocation à la subversion, en passant par la transgression, jouant sur ce qui est soustrait au discours et au regard.

Se saisir de l’obscénité au théâtre comme d’un objet de recherche historique revient donc à interroger la fabrique d’une catégorie de jugement : est obscène ce qui est déclaré tel, à un moment donné, dans des conditions de représentation données, par la communauté interprétative des spectateurs, sous contrainte d’un certain nombre de conditionnements esthétiques et idéologiques. Une telle démarche conduit inévitablement à porter à nouvel examen les classements opérés par l’histoire du théâtre, et par conséquent à habiliter certaines pratiques spectaculaires jugées « mineures » et de « mauvais genre » : pantomime, tableau vivant, « images pas sages », où l’ob/scénité de « ce qui se donne à voir, tant dans le corps provoquant de Pierrot que dans l’extase inquiétante des ‘poses plastiques’, ne serait ainsi qu’une manière de désigner l’endroit de la vraie scène, celle qui vient nous bousculer en bousculant nos représentations les plus sages »[55].

L’obscénité n’apparaît plus comme une forme connexe et accessoire de pratique scénique déviante, mais comme le révélateur de la nature première de la scène, où le retour du refoulé corporel n’a d’égale que sa sublimation langagière. La scène serait l’espace-temps privilégié de la sexualité, autorisant à parler de « scène érotique »[56] dans une acception élargie et trans-générique incluant théâtre et littérature, cinéma, peinture, arts plastiques ou photographie. Ces arts apparaissent comme des modalités de « mise en scène » d’un évènement à caractère érotique placé en situation de susciter un effet sur son observateur, selon un dispositif scopique capable d’inclure sa propre mise en crise[57]. Basculant de la question poétique de la constitution de genres érotiques vers celle de l’espace commun à un vaste ensemble de pratiques artistiques, il est loisible de faire l’hypothèse d’une théâtralité intrinsèque de la scène érotique, dont les « modalisations théâtrales » des pulsions[58] reposent sur de puissants effets de suggestion sur le lecteur ou le spectateur.

Traversées de l’enfer

Soucieux de n’exclure ni la dimension poétique et dramaturgique, ni la dimension spectaculaire et performative d’un théâtre de l’obscène, ce dossier propose une traversée dans les époques, les genres et les scènes, afin de rendre compte, au gré des expérimentations artistiques, d’une notion hybride. Les enquêtes déroulent un parcours chronologique allant du XVIe au XXe siècle, noué autour des scènes européennes[59]. Tramées par ce fil commun, les articles croisent, à chaque époque envisagée, les perspectives esthétiques, sociales, culturelles et politiques dessinées par les spectacles obscènes.

Les lignes de fuite ainsi ouvertes se font dès lors convergences. La réflexion liminaire menée par Katell Lavéant sur les chevauchées parodiques qui émaillent la vie urbaine jusqu’à la fin du XVIe siècle trouve un prolongement dans l’étude de la perception des farces remises en scène au XIXe siècle proposée par Sarah Brun. Autour de cet objet historique commun, deux regards se croisent. Ils explorent la capacité d’estrangement de l’inconvenance spectaculaire : l’obscène, c’est peut-être, avant tout, l’Autre – la femme pour l’homme au XVIe siècle, le passé pour le présent au XIXe siècle[60].

Cette altérité dérangeante trouble les normes sociales et en révèle l’ambiguïté. La transgression joue un rôle de révélateur – au sens photographique du terme – envers les règles sociales que son exposition est supposée violer. Un tel fonctionnement est au cœur des réflexions de Philippe Bourdin dans le contexte particulier de la Révolution française, de celles de Nathalie Coutelet sous la Troisième République comme de Pierre Philippe-Meden sur la vogue récente du New Burlesque. Mais la mise en tension du public et du privé ne relève pas seulement de la question politique. Elle s’inscrit concrètement dans des pratiques de mise en scène : aux chevauchées publiques et ritualisées médiévales, au populaire café-concert du XIXe siècle analysé par Marine Wisniewski s’opposent les contre-scènes des tréteaux autorisés que sont au XVIIIe siècle les parades grivoises et le théâtre de société étudiés tour à tour par Guy Spielmann et Jennifer Ruimi. Le lieu occupé par ces scènes de l’inconvenant est à la fois au centre et à la marge : en marge de ce qui est normalement donné à voir à de larges publics, au centre des usages sociaux de petites audiences complices.

Limite du dicible, l’obscénité en scène questionne aussi des corps qui, à travers elle, frôlent le delit, dans le double sens que l’histoire du français a donné à ce mot, le plaisir (delectum) et la faute (delictum). Ce sont par exemple ceux des comédiennes classiques, vite transformées, comme le montre Sabine Chaouche, d’allégories de la séduction en mythe pornographique. Le scandale de la nudité lorsqu’elle dévoile trop ou qu’elle montre ce qu’il ne faut pas persiste d’une manière frappante dans les débats sur les spectacles « cochons » du début du XXe siècle étudiés par Arnaud Rykner. Elle révèle une autre dynamique possible de l’obscénité théâtrale : une transformation des corps voyants en corps voyeurs qui est au cœur des enjeux esthético-idéologiques du théâtre contemporain.

| Estelle Doudet et Martial Poirson

Notes

[1] Augusto Boal, Le Théâtre de l’Opprimé, Paris, Maspéro, 1977, p. 47.

[2] Attraction des débuts du Moulin-Rouge où il a été embauché avant de se produire à la Foire du Trône, puis d’entreprendre des tournées internationales avec le Théâtre Pompadour, Pujol a rempli les salles pendant une trentaine d’années, avant de reprendre après la Première Guerre Mondiale son métier de boulanger, cependant que s’étiolait puis disparaissait la tradition qu’il avait popularisée.

[3] Voir, par exemple, la tradition farcesque illustrée par La Farce du pet.

[4] Argument publicitaire repris par l’affiche du Moulin-Rouge.

[5] Jean Marie Goulemot, Préface à « De l’obscène et de la pornographie comme objets d’études », Cahiers d’Histoire culturelle no 5, 1999, p. 4 : « Si les notions de spectacle exhibé et de disconformité avec les règles morales ou esthétiques demeurent constantes, la nature même du spectacle refusé ou condamné ne cesse d’évoluer ».

[6] De ce point de vue, le fait que l’une des premières pièces évoquant explicitement l’amour charnel entre deux femmes, Iphis et Iante (1634), émane d’un poète mondain respecté, Isaac de Bensérade, ne doit rien au hasard.

[7] Molière, La Critique de l’École des femmes, Œuvres complètes, éd. Georges Forestier et Claude Bourqui, Paris, Gallimard, « Pléiade », 2010, t. I, p. 650.

[8] Jean-Toussaint Desanti, « L’obscène ou les malices du signifiant », Traverses no 29, 1983, p. 128-133 ; Emily Butterworth, « Defining Obscenity », Guillaume Peureux, Hugh Roberts, Lise Wajeman (dir.), Obscénités renaissantes, Genève, Droz, 2011, p. 31-38.

[9] « Les oiseaux qui, en chantant, annoncent les malheurs à venir, sont obscènes » écrit Servius dans ses commentaires de Virgile au IVe siècle (cité par Luciano Rossi, Grivoiserie, pornographie, scatologie, Questes n° 21, 2011, p. 1).

[10] Cicéron, De Officiis libri tres, XXIX, l21, éd. Maurice Testard, Paris, Belles Lettres, 1965-1970, t. I, p. 126.

[11] Erasme, Ciceronianus, l. 1788 : « Il aurait évité l’obscénité, celui qui aurait davantage utilisé les éloges dans les épigrammes ».

[12] Guido d’Arezzo, Expositiones in Micrologum Guidonis Aretini, éd. Joseph Smits van Waesberghe, Musicologica medii aevi, Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1957, vol. 1, p. 67-92 : « De même, afin de bien finir les parties et les distinctions des notes et des paroles, il ne faut pas tenir une note longue sur une syllable brève ou inversement ; ce serait une obscénité ».

[13] Dia-bolê, en grec, signifie « ce qui crée la rupture, le désordre ».

[14] Aurelle Levasseur, « Obscénité et droit au Moyen Âge », Nelly Labère (dir.), Obscène Moyen Âge ?, Paris, Champion, 2015, p. 49-77.

[15] Marcela Iacub, Par le trou de la serrure. Une histoire de la pudeur publique, XIXe-XXIe siècle, Paris, Fayard, 2008 et De la pornographie en Amérique. La liberté d’expression à l’âge de la démocratie délibérative, Paris, Fayard, 2010.

[16] Georges Bataille, L’Érotisme, Paris, Gallimard, 1957, p. 213.

[17] Ce dossier se focalise sur le théâtre européen du XVIe au XXe siècle, laissant sciemment de côté les pratiques extra-occidentales jugées obscènes, qui justifieraient une réflexion spécifique.

[18] La comédie antique est interprétée par des troupes exclusivement masculines portant des masques permettant d’identifier l’âge et la condition du personnage, et surtout des costumes qui, contrairement à la tragédie, soulignent les distinctions de genre par l’exagération de caractéristiques sexuelles. Les personnages féminins portent seins et fesses rembourrés, cependant que les personnages masculins sont affublés d’énormes phallus postiches avec lesquels ils paradent.

[19] Dans les banquets, l’histrion, à la fois mime, danseur, chanteur, acteur et serviteur, ravit les convives par le corps et la voix (Florence Dupont, L’Acteur-roi.

Le théâtre à Rome, Paris, Belles Lettres, 1985, p. 98-99).

[20] Ovide, dans ses Remèdes à l’amour (an 2 après J.-C.), déconseille à l’amant éconduit par sa maîtresse d’assister aux spectacles : « Sans cesse on y voit danser des amants fictifs. Avec quel art un acteur enseigne à son public la volupté ».

[21] Ulrich Zwingli, Opera, éd. M. Schuler et J. Schultess, Turici, Schultess-Höhr, 1832, t. 3 p. 361 : « Accepterez-vous toute cette obscénité véhiculée par le théâtre ? ».

[22] Estelle Doudet et Jelle Koopmans, « L’Obscénité dans les arts dramatiques d’expression française (1450-1550) », Nelly Labère (dir.), Obscène Moyen Âge ?, op. cit., p. 215-266.

[23] Dans le prologue de cette pièce du début du XVe siècle, Chanaam, puni pour avoir montré ce qui aurait dû rester caché, le sexe de son père ivre, devient un paysan, le rusticus. Dévoilant son sexe ou son fondement, le personnage accompagne les scènes de la vie du Christ (Peter Durbin et Lynette Muir (éd.), The Passion de Semur, Leeds, Leeds Medieval Studies, 3, 1981).

[24] C’est le cas des sermons joyeux dédiés à des saints burlesques, Foutin, Velu, Frappecul, Billouard, etc. Jelle Koopmans (éd.), Sermons joyeux, Genève, Droz, 1988.

[25] La Farce des femmes qui apprennent à parler latin, Jelle Koopmans (éd.), Le Recueil de Florence, 53 farces imprimées à Paris vers 1515, Orléans, Paradigme, 2011, p. 251-272.

[26] Les Femmes qui font rembourrer leurs bas, La Farce des amants qui ont les bottines Gauthier, Jelle Koopmans (éd.), Le Recueil de Florence, op. cit.

[27] Voir la Préface de Thomas Wynn au Théâtre D’amour de Delisle de Sales et à L’Art de Foutre, Ou Paris Foutant de Baculard D’Arnoud, London, Modern Humanities Research Association, 2011, p. 9.

[28] Stéphanie Massé, « Les Saturnales des Lumières. Théâtre érotique clandestin dans la France du XVIIIe siècle », thèse soutenue à l’université du Québec-Trois Rivières en 2008.

[29] Simon-Pierre Ménard de Saint-Just, L’esprit des mœurs au XVIIIe siècle ou

La petite maison, Paris, Éditions Plein Chant, « Bibliothèque facétieuse », 2008.

[30] Dans un contexte marqué par la prééminence d’un imaginaire du rebut (Florence Magnot et Martial Poirson (dir.), Économies du rebut : Poétique et critique du recyclage au XVIIIe siècle, Paris, Desjonquères, 2012).

[31] Marie-Françoise Quignard et Raymond-Josué Seckel (dir.), L’Enfer de la Bibliothèque : Éros au secret, catalogue d’exposition, Paris, BnF, 2007.

[32] Théâtre érotique français au XVIIIe siècle, éd. Jean-Jacques Pauvert, Paris, Terrain Vague, 1993 et du même éditeur Théâtre érotique, vol. 1, Paris, La Musardine, « Lectures amoureuses », 2001 ; Anthologie érotique. Le XVIIIe siècle, éd. Maurice Lever, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 2003.

[33] Florence Lotterie et Pierre Frantz (dir.), « Sexes en Révolution », Orages n°12, mars 2013 ; Michel Biard et Dupuy (dir.), « Entre scatologie et fantasmes sexuels,

le cul et son imaginaire », Annales historiques de la Révolution française n°361, juillet-sept. 2010, p. 145-156 ; Martial Poirson, Les Audiences de Thalie, Paris, Classiques Garnier, 2014, « La Révolution en effigie ou le crépuscule d’une idole, p. 503-591.

[34] Rae Beth Gordon, De Charcot à Charlot. Mises en scène du corps pathologique, PUR, 2013 ; voir aussi plus largement Georges Didi-Huberman, Invention de l’hystérie. Charcot et l’iconographie photographique de la Salpêtrière (1982), Paris, Macula, 2012.

[35] Inauguré par Amédée Rolland avec le concours de personnalités telles que Banville, Champfleury, Féval, Daudet ou Bizet, il a été immortalisé par Félicien Rops et Henri Monnier dans l’édition belge de 1864 de Poulet-Malassis (Henri Monnier, Le Théâtre érotique de la rue de la Santé (1864-66), Paris, Hachette, 2012).

[36] On y joue des pièces telles que Lui ! de son directeur Oscar Méténier, ancien membre de la police, qui porte pour la première fois à la scène un huis clos sulfureux entre une prostituée et un assassin.

[37] Il bénéficie du concours de plumes prolixes et promptes à saisir le goût du temps, comme celle de Lorde, « Prince de l’épouvante », auteur de plus de soixante-dix pièces. Agnès Pierron, « Grand-Guignol : des larmes pour rire et pour pleurer. Du sperme, de la sueur et du sang », Coup de théâtre n°6, Mars 1996, p. 41-58. Voir également son anthologie Le Grand-Guignol, le théâtre des peurs de la Belle Époque, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1999.

[38] Condamnée par la justice pour « outrage à la pudeur » et « pornographie en action », la salle est fermée par la préfecture de police en 1901.

[39] André Salvet, Paris capitale de tous les plaisirs. Regards sur le show business érotique, Paris, Taranis, 1974.

[40] Voir le master d’Angélique Andreaz, « New Burlesque et post-féminisme : entre régression et transgression » (http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00742581/document) dirigé par Martial Poirson en 2012 à l’université de Grenoble.

[41] Robert Bogdan, La Fabrique des monstres, Paris, Alma, 2013.

[42] Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Éric Deroo, Sandrine Lemaire (dir.), Zoos humains. Au temps des exhibitions humaines [2002], Paris, La Découverte, 2004 ; Gilles Boëtsch et Nanette Jacomijn Snoep (dir.), L’Invention du sauvage. Exhibitions, Actes sud/Musée du quai Branly, catalogue de l’exposition, 2011.

[43] Parallèle esquissé par Olivier Razac dans L’Écran et le zoo. Spectacle et domestication des expositions coloniales à Loft Story, Paris, Denoël, 2002.

[44] Ce n’est sans doute pas un mouvement spécifique au champ théâtral, comme le montre Dominique Baqué dans Mauvais genre(s) : Érotisme, pornographie, art contemporain, Paris, Éditions du Regard, 2002.

[45] Vers 1900, les discussions sur l’article 330 du Code pénal, relatif aux attentats aux mœurs et à la pudeur, sont ainsi commentées malicieusement par Georges Courteline, L’Article 330 (1900), Théâtre, contes, romans et nouvelles, Paris, Robert Laffont, 1999 et par Georges Feydeau, Mais n’te promène donc pas toute nue (1911), Théâtre complet, Paris, Bordas, t. 4, 1995.

[46] Deux ouvrages ont joué un rôle majeur dans cet imaginaire, particulièrement prégnant dans les années 1970 : Norbert Elias, La Civilisation des mœurs ; La Dynamique de l’Occident (1939), trad. fr., Paris, Payot, 1974 et 1975 ; Mikhaïl Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance (1965), trad. Andrée Robel, Paris, Gallimard, 1970.

[47] Jean-Marie Goulemot, Ces livres qu’on ne lit que d’une main. Lectures et lecteurs de livres pornographiques au XVIIIe siècle, Paris, Alinea, 1991 ; Michel Delon, Le savoir-vivre libertin, Paris, Hachette, 2000 ; Jean-Christophe Abramovici, Obscénité et classicisme, Paris, PUF, 2003.

[48] Cécile Santini, « Théâtralité et exhibition dans le théâtre pornographique du XVIIIe siècle », Jean-Marie Goulemot (dir.), « De l’obscène et de la pornographie comme objets d’étude », Cahiers d’histoire culturelle n°5, 1999, p. 39-48.

[49] « Sexe et théâtre : un couple qui fait encore de l’effet ? », Théâtral magazine n°21, sept. 2009 ; « Le nu », Théâtre(s) en Bretagne n°10, Avril 2001 ; « L’obscène en scène », Scènes n°27, mars 2010.

[50] Outre les monographies de Joan DeJean, The Reinvention of Obscenity : Sex, Lies and Tabloids in Early Modern France, Chicago University Press, 2002 et de Michel Jeanneret, Éros rebelle. Littérature et dissidence à l’âge classique, Paris, Le Seuil, 2003, deux ouvrages ont ouvert la voie à une compréhension de la culture obscène en Europe pré-moderne : Guillaume Peureux, Hugh Roberts, Lise Wajeman (dir.), Obscénités renaissantes et Nelly Labère (dir.), Obscène Moyen Âge ? déjà mentionnés.

[51] Arnaud Rykner, « Note sur le dispositif », Corps obscènes et autres images pas sages, Paris, Orizons, 2014, p. 207 et suivantes ; Martial Poirson, Politique de la représentation, Paris, Champion, 2014, p. 25 et suivantes.

[52] François-Ronan Dubois, Introduction aux Porn Studies, Paris, Impressions nouvelles, 2014.

[53] Lynn Hunt, The Invention of Pornography. Obscenity and the Origins of Modernity, 1500-1800, Zone Books, 1993 ; David Herbert Lawrence, Pornography and Obscenity, Londres, Faber & Faber, 1929.

[54] Le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) n’en relève pas moins de soixante-cinq synonymes Voir http://www.cnrtl.fr/synonymie/obscene : licencieux – grossier – grivois – dégoûtant – inconvenant – répugnant – indécent – impur – égrillard – ordurier – impudique – libre – malpropre – sale – osé – immoral – bas – cochon – graveleux – sordide – honteux – lascif – salé – sensuel – gras – abject – gaulois – lubrique – déshonnête – épicé – érotique – vicieux – polisson – cru – immodeste – immonde – laid – salace – trivial – porc – malséant – luxurieux – désagréable – impudent – poivré – scabreux – risqué – pornographique – croustillant – blessant – vulgaire – orgiaque – hasardé – gros – dégueulasse – cynique – scandaleux – satyre – provocant – pimenté – ollé-ollé – offensant – frelaté – croustilleux – scatologique.

[55] Arnaud Rykner, Corps obscènes et autres images pas sages, op. cit. p. 12.

[56] Françoise Nicol et Laurence Perrigault (dir.), La Scène érotique sous le regard, Rennes, P.U.R., 2014.

[57] Ceci est particulièrement sensible lorsqu’un personnage placé en position de « voyeur » matérialise le jeu à double focale du regard théâtral, qui vient redoubler la double énonciation du langage théâtral et mettre en abyme la dimension spéculaire du dispositif spectaculaire.

[58] Hélène Beauchamp et Muriel Plana (dir.), Théâtralité de la scène érotique du XVIIIe siècle à nos jours dans la littérature, les arts du spectacle et de l’image, Presses universitaires de Dijon, 2013.

[59] Le choix, nécessairement restreint, répond aux impératifs de contextualisation rappelés plus haut.

[60] Pierre Philippe-Meden (dir.), Érotisme et sexualité dans les arts du spectacle, Lavérune, L’Entretemps, 2015.

Pour citer cet article

Estelle Doudet, Martial Poirson, « Introduction – Théâtres de l’impur », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 269 [en ligne], mis à jour le 01/01/2016, URL : https://sht.asso.fr/introduction-theatres-de-limpur/