Revue d’Histoire du Théâtre • N°301 S2 2025

Le Sabbattini de Louis Jouvet – Compléments

Par Simon Willemin

Résumé

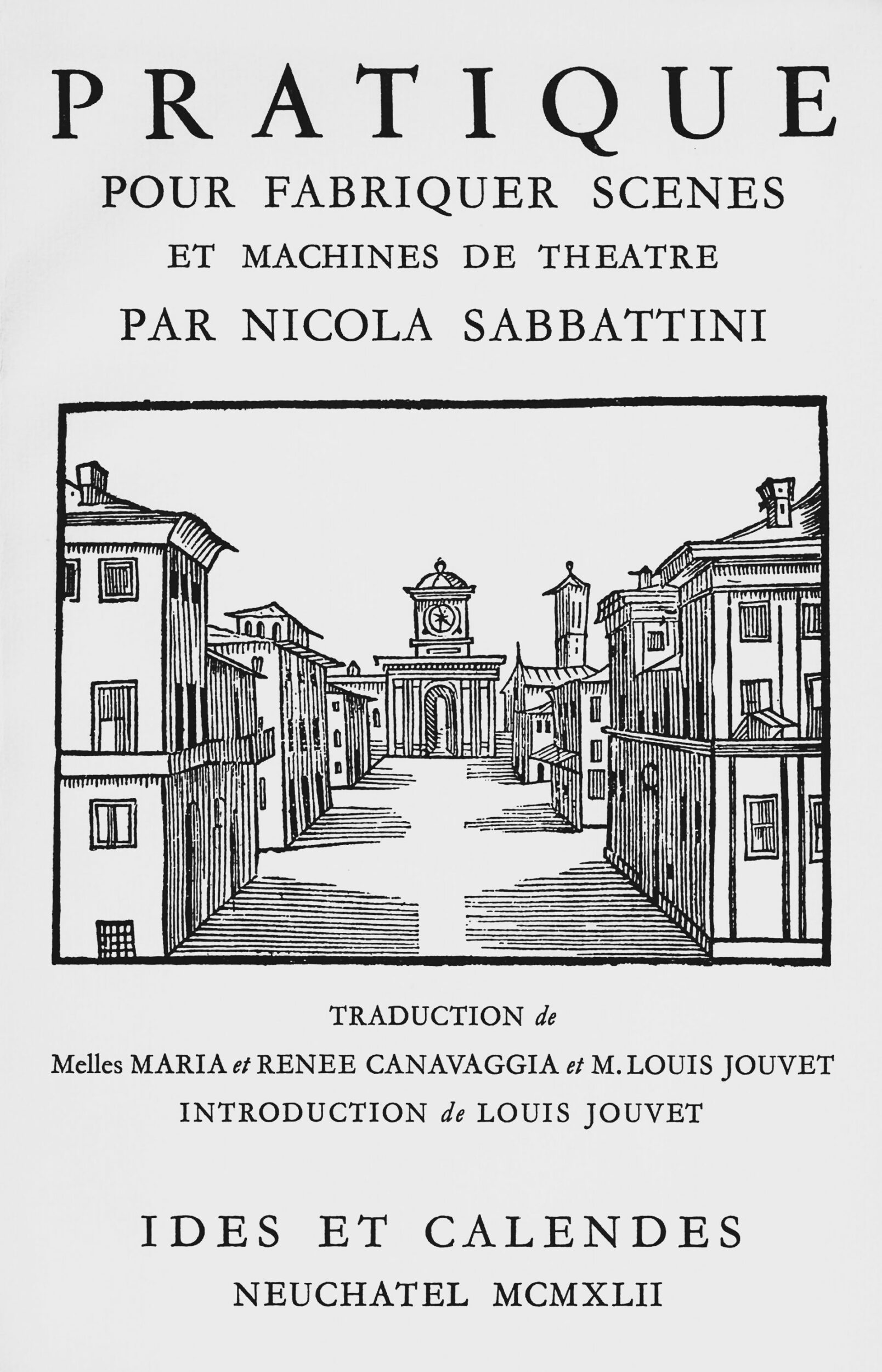

Ce dossier présente une édition de documents jusqu’alors inédits se rapportant à la préface de Louis Jouvet pour Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre de Nicola Sabbattini (Neuchâtel, Ides et Calendes, 1942).

Il contient : le texte d’une conférence de Jouvet sur la machinerie (23 avril 1938), des notes préparatoires pour la préface (env. 1941), la correspondance entre Louis Jouvet et l’éditeur Fred Uhler (1941-1942) ; un texte anonyme et fictif inspiré de la vie de Sabbattini qui se trouve au sein de la documentation rassemblée par Jouvet ; et trois bibliographies.

Texte

Pour citer ce dossier : Simon Willemin, « Le Sabbattini de Louis Jouvet : Compléments », dossier complémentaire à Revue d’Histoire du Théâtre, no 301, 2025.

Ce dossier en ligne, en complément de l’article « Le Sabbattini de Louis Jouvet : Traité d’un machiniste et livre de méditation » paru dans la Revue d’Histoire du Théâtre no 301, présente une édition de documents jusqu’alors inédits se rapportant à la préface de Louis Jouvet pour Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre de Nicola Sabbattini (Neuchâtel, Ides et Calendes, 1942). On trouvera ci-après :

1. Causerie sur la machinerie théâtrale (23 avril 1938), le texte d’une conférence de Louis Jouvet, vraisemblablement prononcée avant qu’il ne découvre le traité de Sabbattini (il était néanmoins au fait de son existence), et dont il reprendra des idées dans la première moitié de la préface ;

2. Notes préparatoires pour la préface au traité de Sabbattini (env. 1941), des notes de Louis Jouvet où l’on reconnaît une partie des thèmes abordés dans la deuxième moitié de la préface ;

3. Correspondance entre Louis Jouvet et Fred Uhler (1941-1942), une correspondance qui s’ouvre sur la prise de contact de l’éditeur Fred Uhler avec Louis Jouvet afin de lui demander de le mettre en relation avec Jean Giraudoux et qui se termine sur une lettre où Uhler rapporte avoir remis l’un des premiers exemplaires de Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre à Giraudoux ;

4. « Histoire à propos de Sabbattini », un récit fictif inspiré de la vie de l’auteur italien, anonyme et non daté, qui se trouve au sein de la documentation rassemblée par Louis Jouvet ;

5. Bibliographies se rapportant à Nicola Sabbattini, Louis Jouvet et Fred Uhler, trois bibliographies contenant les éditions du traité de Nicola Sabbattini, les pré-éditions et rééditions de la préface ou d’extraits de la préface de Louis Jouvet et les livres édités par Fred Uhler entre 1941 et 1943.

Provenance

Les documents édités et les archives dont il est question dans les notes proviennent du fonds Louis Jouvet (cotes commençant pas LJ) et du fonds Jeanne Mathieu (cotes commençant par 4-COL-352) conservés au Département des Arts du Spectacle de la Bibliothèque nationale de France (BnF), ainsi que du fonds Frédéric Uhler (cotes commençant par FUHL) conservé à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN).

Protocole éditorial et annotation

Le texte établi correspond à l’état du texte après amendement des corrections et ajouts manuscrits ou dactylographiés et après correction des coquilles manifestes[1]. Pour les textes dactylographiés, les corrections et ajouts manuscrits qui ne portent pas sur des coquilles manifestes ont été signalées dans des notes de fin (situées à la suite de chaque document édité), à l’exception de quelques soulignements.

Les conventions éditoriales suivantes sont adoptées :

- XXX indique un texte barré à la machine à écrire.

- XXX indique un texte souligné.

- ‹XXX› indique un texte dont le déchiffrage est incertain.

- [1 mot ill.] indique un mot illisible.

Un double système de notes est adopté : les notes qui apportent des éclaircissements, en chiffres arabes, se trouvent en bas de page ; les notes qui indiquent des particularités de rédaction (ajouts manuscrits, mots barrés, etc.), en chiffres romains, sont qualifiées de philologiques et se trouve, à la suite de chacun des documents édités, dans un cartouche où leurs caractéristiques physiques (description, collation, etc.) sont précisées[2].

Abréviation

DdS : Louis Jouvet, « Découverte de Sabbattini », dans Nicola Sabbattini, Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1942, p. XV-IV.

Remerciements

J’adresse mes remerciements à Laurent Uhler, Anne-Catherine Uhler et Stephan Uhler, qui m’ont autorisé à éditer la correspondance entre Fred Uhler et Louis Jouvet. Je remercie également les responsables des fonds conservés à la BnF et à la BPUN pour leur accueil et leur disponibilité. Enfin, je remercie Pierre Causse pour sa relecture attentive et ses précieuses suggestions.

1. Louis Jouvet, Causerie sur la machinerie théâtrale (1938)

Le 23 avril 1938, Louis Jouvet donne au Théâtre de l’Athénée une causerie ou conférence-démonstration sur la machinerie théâtrale dont la presse rend compte élogieusement : « Jolie par la simplicité du parler, l’ordre et la concision de la pensée. Émouvante aussi par l’allure grave de l’homme, la concentration évidente des idées et l’amour candide de son travail[3] ».

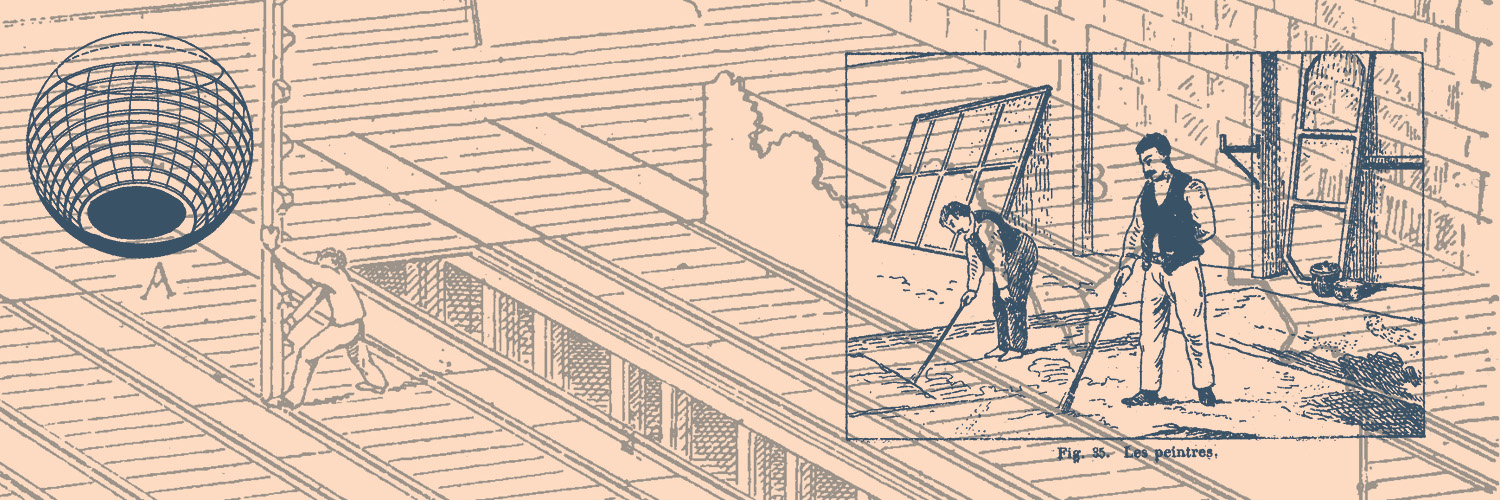

Le document reproduit ci-dessous est une mise au net du texte de cette conférence en deux parties : une partie introductive où Jouvet initie son auditoire à la machinerie en le mettant en garde contre certaines idées reçues, en définissant des termes techniques (tambour, cabestan, palan, trappes, trapillons, costières…) et en proposant une caractérisation des trois ordres d’architecture dramatique et de leur machinerie respective (f. 1-13) suivie d’une partie démonstrative où les machinistes, accompagnés d’un commentaire où le jargon introduit dans la première partie est employé, décomposent les opérations nécessaires aux changements de décors du Corsaire (1938) de Marcel Achard, une pièce qui était alors jouée au Théâtre de l’Athénée (f. 13-15).

Quelques éléments de cette conférence seront repris par Jouvet dans la préface à Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, en particulier dans sa première moitié, dans les sections intitulées « Qu’est-ce que la machinerie ? », « L’architecture dramatique » et « Les quatre ordres de la mise en scène[4] ». Jouvet ne mentionne pas le traité italien lors de sa causerie, bien qu’il soit au fait de son existence, ainsi qu’en témoignent des notes préparatoires à cette conférence[5]. Le traitement qui est fait du traité dans ces notes suggère que Jouvet avait peut-être lu les extraits traduits par Juliette Bertrand[6] et parus en 1933, mais que sa « découverte de Sabbattini » est plus tardive. Le 23 avril 1938 constitue ainsi un possible terminus post quem pour ce qui concerne la lecture révélatrice dont il est question dans la préface datée de décembre 1941.

Dans sa conférence de 1938, Jouvet oppose la machinerie au machinisme et prône une machinerie reposant sur des principes mécaniques et actionnée par un être humain. Dans la préface rédigée en 1941, le machinisme n’est pas évoqué et l’accent est plutôt placé sur ce qui se passe dans l’esprit de celui qui a la charge de la scène : « […] construire un décor, le peindre, le mettre en place, l’éclairer, cela se fait par l’imagination et le cœur et non par l’usage de la raison[7] ». La comparaison entre la conférence de 1938 et la préface de 1941 permet ainsi de mesurer quels ont pu être les effets de la découverte du traité italien sur la manière dont Jouvet a envisagé la machinerie.

[f. 1]

Causerie à l’Athénée – le 23 Avril 1938

Je suis très heureux d’accueillir les lecteurs de « Marianne[8] » et très heureux de voir leur curiosité à l’égard des choses de théâtre.

Jean-Jacques Rousseau à qui on proposait un jour de visiter les coulisses de l’Opéra répondit qu’il ne s’en souciait pas et qu’il était fort peu curieux de connaître les grands moyens avec lesquels on fait de si petites choses[9]. Je me réjouis de constater que ça n’est pas votre avis.

Pourtant j’ai quelque inquiétude sur ce que vous attendez de mes machinistes et de moi. C’est une très vaste question que celle de la machinerie au théâtre et qui demanderait pour vous initier une longue conférence préalable, que je ne me sens pas le courage de vous imposer.

Je me suis donc décidé à improviser des explications que je donnerai au moment où vous verrez fonctionner la machinerie du « Corsaire[10] » et je serais très heureux que cette réunion soit une véritable causerie et que ceux qui ont des questions à poser m’interrogentI.

Il ne faut pas croire que la machinerie ceII soit de la physique amusante. Le public ne la connaît généralement que par des histoires courtelinesques où l’on raconte que la mer se fait au théâtre par une grande toile posée à plat sur la scène et sous laquelle [f. 2] s’agitent des figurants plus ou moins désordonnés qui vident des querelles particulières en se donnant des coups de pied au derrière cependant qu’ils font concomitamment les flots[11].

Le public la connaît par ces artifices utilisés même aujourd’hui par les grands magasins à l’occasion des fêtes de Noël (glaces transparentes travaillant autour d’un axe et cascades de tulle argenté), et autres expériences qui relèvent plutôt de cet ouvrage qu’on appelle « Tom Tit[12]« , où on apprend à faire tenir ensemble 40 bouts d’allumettes, à enflammer de l’eau avec un peu de sodium ou autres prestidigitations à l’usage des enfants.

Il ne faut pas croire non plus que la machinerie ce soit des inventions sensationnelles dont vous avez entendu parler dans les journaux et qui s’appellent : scènes tournantes, cycloramas, scènes à ascenseurs. Toutes ces inventions sont relativement modernes et n’ont rien à voir avec la machinerie. Elles ont été apportées au théâtre par des ingénieurs et des techniciens qui ne sont malheureusement pas des gens du métier et qui ont cru pouvoir appliquer au théâtre les moteurs électriques, le principe mécanique des ponts transbordeurs, ou celui des vannes qu’on voit dans les grands barrages construits de nos jours. [f. 3]

Toutes ces inventions mécaniques sont le contraire de la machinerie et les théâtres qui en sont dotés sont des théâtres où on ne peut justement pas faire de machinerie. Je citerai – à voix basse – le théâtre Pigalle dans lequel on a dépensé 75 millions pour équiper une scène de quatre ascenseurs électriques, avec emploi pour les manœuvres de super-structure – ce qu’on appelle les cintres – de la force hydraulique[13].

La véritable machinerie est faite à bras d’homme et avec des principes mécaniques extrêmement simples, presque primitifs, qui sont tous empruntés à l’art du navigateur au temps de la marine à voiles. La plupart des machinistes, autrefois, étaient des gabiers, c’est-à-dire – sur les bâtiments à voiles – les meilleurs marins, ceux qui étaient chargés des cordages, des mâts, des gréments, des ancres et des embarcations.

Les principes mécaniques auxquels la machinerie fait appel sont :

le tambour, qui est une forme plus savante du treuil ;

le cabestan qui est aussi une forme du treuil, utilisé dans la marine ;

et toutes les variétés de palans. Le palan, comme vous le savez est un système de poulies qui permettent de multiplier la force, ou de multiplier le poids de charge.

Avec les contre-poids, ce sont là les principaux [f. 4] éléments moteurs de la machinerie.

Toutes les inventions réalisées en machinerie le sont par l’application de ces procédés, de ces instruments ; quant aux inventions de détail, elles sont innombrables : la scène d’un théâtre est une machine à illusions.

Je définirai donc la machinerie comme l’ensemble des machinesIII destinées à produire créer l’illusion dramatique, ou à y contribuer.

Si j’en avais le loisir, j’essaierais de vous expliquer plus amplement la différence qui existe entre la machinerie et le machinisme.

La machinerie est un art vivant qui exige de ceux qui le pratiquent – et au même titre que chez l’acteur – un sentiment dramatique, soit que le machiniste invente son appareil, soit qu’il le construise, soit qu’il le conduise, c’est-à-dire qu’il le fasse fonctionner[14]. Le machiniste n’est jamais comparable à l’ouvrier d’usine qui travaille à la chaîne et que l’automatisme asservit de plus en plus. La machinerie théâtrale est, si je puis dire, humanisée par le machiniste et reste ce que sont restés les métiers primitifs du tisserand, du potier, du marin à voilesIV.

Je définirai donc encore la machinerie comme l’art du merveilleux et de la convention théâtrale.

Toutes les inventions mécaniques qui ne sont pas rigoureusement traditionnellesV sont contraires à l’art théâtral. [f. 5]

Vous allez voir tout à l’heure manœuvrer un certain nombre de ces machines construites, mues et conduites par des hommes. Vous comprendrez alors plus clairement ce que je viens de vous dire.

Si je ne craignais pas d’être trop long, je vous donnerais quelques explications sur l’architecture théâtrale :

Il y a trois ordres d’architecture dramatique[15] :

l’ordre grec et romain ;

l’ordre qu’on a appelé shakespearien ou élisabéthain ;

l’ordre italien, c’est celui dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui[16].

La machinerie, dans chacun de ces trois ordres, correspond à l’édifice ; elle en est la partie vivante, c’est elle qui explique le dispositif architectural.

Chez les Grecs et chez les Romains – dans le premier ordre, par conséquent – le théâtre est un hémicycle construit en gradins ; sur le grand diamètre de cet hémicycle est élevée une scène rectangulaire qui est généralement limitée par un mur percé de portes. Il y a à Orange un théâtre romain que vous avez pu voir. L’Italie, la Sicile et la Grèce possèdent des théâtres qui répondent à cette disposition.

En quoi consiste la machinerie dans ce premier ordre ?

Les Grecs et les Romains utilisent déjà les mêmes principes : c’est-à-dire : le chariot roulant qui sert aux apparitions et qui s’appelle l’ekkikléma ; [f. 6]

un câble sur un cabestan qui sert à faire descendre du haut du mur de scène au milieu de celle-ci un char, ou à faire voler dans les airs des personnagesVI. C’est la méchanée, une espèce de grue :

un chariot roulant qui était situé également sur le haut du mur de scène et qui sert à l’apparition des dieux ; c’est le théologéionVII.

Le théâtre grec utilisait déjà les trappes, c’est-à-dire des ouvertures ménagées dans le plancherVIII de scène et qui communiquaient avec les dessous.

Il faisait aussi usage de ce qu’on appelait les périactes. C’était, de chaque côté de la scène, des châssisIX à trois faces équilatérales qui présentaient chacune une décoration : tragique, comique ou champêtre et qui pivotaient sous les yeux des spectateurs à chaque changement de scène.______

Il serait trop long de vous parler en détail du dispositif shakespearien et de sa machinerie. L’édifice dans lequel jouaient Shakespeare et ses contemporains était un cirque aménagé avec une estrade qui avançait en triangle jusqu’au centre de cette arène (l’orchestre de nos jours) où étaient les spectateurs qui se tenaient debout.

La machinerie ne s’est pas développée beaucoup dans cet ordre architectural. L’imagination des spectateurs de Shakespeare était assez grande, comme [f. 7] celle des spectateurs de l’Antiquité pour se contenter d’artifices simples et apparents comme l’étaient ceux des pièces d’alors.

La machinerie fondée sur l’artifice est noble ou ignoble selon le machiniste qui la pratique, selon le spectateur auquel elle est présentée. Elle est noble quand elle est embellie et magnifiée par l’imagination du public ou par le sentiment dramatique du machiniste et de l’auteur.______

La Renaissance nous porte alors au troisième ordre théâtral. C’est l’édifice italien inventé par les architectes en tête desquels il faut placer Serlio et Palladio et qui date de trois siècles déjà.

La scène est devenue ici, très particulièrement et grâce aux peintures et à la décoration perspective, un dispositif pratique où la machinerie a joué depuis le 17ème siècle un rôle considérable.

Le théâtre dans lequel nous nous trouvons en ce moment est un théâtre italien. Pour expliquer ce qu’est ce théâtre, il faut d’abord dire que cette forme architecturale a été conçue vers le 16ème siècle. Entre les branches du fer à cheval que forment les murs de la salle, se trouve une surface rectangulaire qu’on appelle la scène et qui est destinée au jeu. [f. 8]

Cet ordre architectural est basé sur l’art de la perspective et sur l’utilisation des lois de la perspective pour la fabrication des décors.

Le secret de cette architecture, qui est à peu près perdu à l’heure actuelle pour la plupart des architectes modernes, réside dans cette disposition particulière des spectateurs par rapport à l’image fabriquée par le décorateur.

Chaque spectateur, de sa place, bénéficie de la perspective de cette peinture, exécutée sur des panneaux plats ; il jouit en même temps d’une audition parfaite de la musique, de la [f. 9] voix des acteurs et des chanteurs. C’est cette disposition parfaite qu’on a appelée la courbe auditovisuelle[17] et qui est le secret de toutes les architectures dramatiques.

En somme le théâtre italien se trouve être un appareil où chaque spectateur doit voir et entendre parfaitement et où la position de chacun dans la salle, sa vision personnelle, totalise et commande, par une série de lignes dites perspectives imposées au décorateur, la perspective même du décor qu’il doit peindre.

Il faut dire que ce théâtre italien, tel qu’il est actuellement, ne comporte plus les décors plats. Certains d’entre vous ont pu voir dans des théâtres de province ces décors constitués par des châssis posés à plat les uns derrière les autres, de chaque côté de la scène, dans sa profondeur, et représentant une forêt, un château, des fortifications, etc…

On peut encore voir de ces décors à l’Opéra dans certains spectacles, dans des patronages, ou sur des scènes de province, surtout lorsqu’il s’agit de représenter des arbres. Peu à peu ces décors plats ont été remplacés par d’autres, les décors vrais, c’est-à-dire entièrement construits. Cette modification du décor tient essentiellement à deux causes :

l’une est l’importance que l’éclairage a acquise, de sorte que l’imagination du spectateur a diminué [f. 10] parce que sa vision est devenue plus claire, plus précise ;

l’autre cause, c’est la production dramatique elle-même ; à partir d’Émile Augier et d’Alexandre Dumas, (1845) les pièces se passaient presque entièrement dans des salons ; à partir surtout du Théâtre-Libre où l’on voulait donner sur la scène un réalisme que, grâce à Dieu, le cinéma a repris à son compte, ces décors dits à coulisse, ces décors de peinture perspective ont presque disparu.

L’instrument est resté. Cet instrument comporte, comme vous le voyez, un plancher de scène qui est divisé en un certain nombre de plans. C’est un plancher entièrement mobile ; il est supporté par des chandelles de bois coiffées de poutrelles légères entre lesquelles s’insèrent des carrés de planches qu’on appelle des trappes. Un plan, au théâtre, comporte une trappeX et un ou deux trapillons. Les trapillons sont séparés comme les trappes elles-mêmes par des chapeaux de bois qui sont également mobiles et qui constituent ce qu’on appelle une costière.

Tout ce plancher est mobile, comme vous le verrez tout à l’heure. Il est déplacé par des agencements de machinerie proprement dits qui s’appellent des tiroirs. Sous ce plancher, il y a le dessous de scène, qui se divise en premier dessous, deuxième dessous, troisième dessous. [f. 11]

La hauteur du dessous de scène est à peu près égale à celle de la cage de la scène. Ainsi à l’Athénée, le dessous de scène a 7 mètres de profondeur ; la hauteur de la cage de scène (du plancher au cintre) est de 7 mètres aussi environ ; c’est aussi la hauteur du dessus de scène, du cintre à la grille.

Au-dessous et au-dessus de la scène sont disposés les appareils de manœuvres de machinerie.

La scène est donc divisée en trois espaces très distincts : le dessous, la scène proprement dite, les cintres.______

Je ne vous parlerai guère de la lumière, qui nécessiterait un chapitre spécial[18]. Vous en verrez les effets tout à l’heure ; qu’il me suffise de vous dire que le théâtre antique, comme le théâtre élisabéthain était joué en plein jour, ou à la tombée de la nuit, que la scène était éclairée par quelques torches seulement.

Dans l’ordre italien, c’est-à-dire il y a trois cents ans, on n’avait pour éclairer la scène qu’une rangée de chandelles et quelques lustres suspendus au-dessus des acteurs.

C’est vers le milieu du 18ème siècle qu’on a inventé le quinquet, la lampe à huile, qui n’était guère plus puissant que la chandelle. Il faut arriver au milieu du 19ème siècle pour voir l’innovation de l’éclairage au gaz, et c’est seulement depuis une [f. 12] cinquantaine d’années que l’électricité a remplacé les autres systèmes d’éclairage.

Je me bornerais à indiquer que la scène actuelle, par rapport à celle de l’époque de Molière, est 500 ou 600 fois plus éclairée.______

Les machinistes vont maintenant vous décomposer les opérations du changement de décor[19]. Elles sont au nombre de huit :

1°) l’entrée d’une table ;

2°) la montée d’une plateforme mue par tambour, au niveau de la scène ;

3°) la montée de cette plateforme au-dessus du niveau de la scène avec des mouvements secondaires ;

tambours et contrepoids ;

(ouverture des murs de l’École des femmes)

4°) le placement de la proue de bateau qui est à l’autre bout, au fond du décor :

ouverture de deux trappes pour apercevoir les potelets qui supportent le plancher et qui sont accessibles (preuve par la plateforme centrale) ; derrière ces potelets, et dans l’espace compris entre ces poutres, se trouvent les chariots de costière.

5°)

A) équipé sur tambour ; 4 fils d’acier – 1600 K° de charge ; contrepoids 1.200 K° (équipe montée sans interrompre les représentations). Restent 400 K°, palanqués soit une fois, soit 200 K° poids réel, [f. 13] qui sont axés sur tambour, lequel triple la puissance, ce qui fait que ces 1.600 K° sont déplacés à bras d’homme avec un effort de 35 kilogs pour chacun des deux hommes qui manœuvrent.

butées automatiques en bois commandées par fil.

B) châssis coulissants à rainure équipés sur tambour, dans l’intérieur des bâtis de la plateforme ;

C) le plafond, commande directe par fil dont les manœuvres et les poulies sont dissimulées dans le panneau même de la construction.

sabords, équipe simple et directe sur fil

toute cette manœuvre se fait à deux hommes.

D) l’ouverture du plancher du théâtre.

ouverture dite à tiroirs – équipé sur tambour – un fil sans fin, principe du rideau des tapissiers avec utilisation du tambour ;

6°) montée de ce qu’on appelle une ferme de théâtre ; 300 K° équilibrés sur tambour

2 mouvements

principe fréquent au théâtre (ex. du rideau des anciens).

7°) descente d’une décoration qui vient du cintre : descente des échelles de cordage et des haubans ; des voiles, du mât ; de la vergue (vergue latine ou d’artimon).

manœuvre dite des cintres – poids contrebalancés, 8 fils de commande ; sauf les 2 voiles de lointain qui sont à la main. [f. 14]

8°) le changement des châssis gris qui entourent actuellement la scène :

châssis du studio dit châssis du pourtour : 6 fils soutiennent chacun des 6 châssis de trois faces construits à angles droits (2 fils par face et par châssis) ce qui fait 36 fils qui sont enroulés autour d’un tambour appelé : tambour différentiel, c’est-à-dire que les circonférences du tambour correspondent rigoureusement à la chute de chacun des châssis. – le châssis du bas, qui accomplit un trajet plus long est commandé par un fil qui s’enroule autour de la circonférence la plus grande du tambour ;

contrebalancé à 140 kilogs, manœuvré par un homme.

Pont

frise sur le même tambour

cubilots, à la main sur tambour.

Et maintenant le changement total.

Pour ceux qui n’ont pas vu la pièce, il s’agit, comme vous pouvez le deviner d’un décor de studio de cinéma. Dans ce studio, le producteur et le scénariste racontent à un acteur une histoire qu’ils ont l’intention de tourner et le récit est interrompu par le changement de décor dans lequel l’action se joue en réalité. Cette action se passe sur une frégate vers 1716 ; c’est le deuxième tableau de la pièce. Au troisième tableau, il y a un nouveau changement qui rétablit le décor précédent, celui du deuxième tableau (au studio) où le scénariste finira son récit et conclura l’engagementXI [f. 15] des acteurs destinés à ce film.

Louis Jouvet.

Description : 1 tapuscrit

Collation : 15 feuillets dactylographiés

Cotes : LJ-D-67 (7), f. 1-15 (tapuscrit complet, sans inscriptions manuscrites) ; LJ-D-14 (4), f. 1-2, 4-15, doc. 14-27 (autre exemplaire du tapuscrit, incomplet, avec corrections et ajouts manuscrits généralement signalés dans les notes philologiques)

Notes philologiques :

I « Je suis très heureux… m’interrogent. » : barré (doc. 14).

II « ce » : barré (doc. 14).

III « des machines » : souligné (doc. 16).

IV « Le sentiment du dramatique ‹vient› dans les machines ‹il en est des dramatiques› » : ajout manuscrit en marge gauche (doc. 16).

V « et dramatiques » : ajout manuscrit après « traditionnelles » (doc. 16).

VI « : » : ajout manuscrit en remplacement de « . » (doc. 18).

VII « C’est la méchanée… le théologéion. » : afin de faciliter la lecture, le texte est retranscrit sans le retour à la ligne qui précède « C’est la méchanée » et avec un retrait après le retour à la ligne qui précède « un chariot ».

VIII « plancher » : suivi d’un point d’interrogation manuscrit et accompagné d’un ajout manuscrit en marge droite : « Il est en ‹plus vrai que› dispositif primitif (Epidaure – Delphes) » (doc. 18).

IX « en triangle » : ajout manuscrit supralinéaire (doc. 18).

X « une » entouré et « trappe » souligné, accompagné d’un ajout manuscrit en marge gauche : « faux / ‹même› pour les héros et trapillons et chaque plan comporte un nombre de trappes qui dépend de l’espacement des poutrelles et de la longueur du plan » (doc. 22).

XI « Les machinistes vont maintenant… conclura l’engagement » : barré (doc. 25-26).

2. Louis Jouvet, Notes préparatoires pour la préface au traité de Sabbattini (env. 1941)

Le texte de Jouvet qui introduit Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre est intitulé « Découverte de Sabbattini » et est qualifié de « préface[20] ». La correspondance du comédien avec son éditeur permet de constater qu’au mois d’août 1941, Jouvet avait envisagé de préparer une introduction faite d’une préface suivie de confidences au lecteur (voir ci-dessous, complément 3, lettres 8 et 10). Le texte qu’il envoie à son éditeur garde la trace de cette bipartition ; on trouve en effet au milieu de la préface une partie qui s’ouvre ainsi : « Ce n’est pas dans les limites d’une préface qu’on peut parler de Sabbattini ou présenter ce livre au public. Il faut se borner aux affirmations et aux confidences[21] ».

Les notes préparatoires à la préface éditées ci-dessous contiennent une ébauche de plan et des développements qui sont relativement indépendants de ceux que l’on trouve dans la causerie de 1938 (voir ci-dessus, complément 1) et qui annoncent une partie de ceux de la préface, en particulier de sa deuxième partie. Ces notes permettent de découvrir quelles ont été les intentions de Jouvet (« Expliquer… », « Dire comment… », « Parler de… », « Raconter… »). Elles paraissent plus nuancées que le texte de la préface dans la mesure où le traité de Sabbattini y rejoint d’autres documents auxquels des vertus similaires sont attribuées. Elles introduisent enfin des perspectives, notamment religieuses, que Jouvet a finalement préféré ne pas expliciter.

Ces notes semblent également annoncer des écrits de Jouvet publiés après sa mort. Ce n’est qu’en 2022, avec la publication du deuxième tome de L’Art du théâtre, que paraît le premier ouvrage dont Jouvet est l’auteur principal et où le nom de Sabbattini apparaît[22]. Les éditeurs de cette publication se fondent sur un corpus plus large que ceux qui les ont précédés et leur publication permet des rapprochements d’intérêt. Ainsi, pour peu que l’on ignore les différences qui semblent en partie dues à des choix éditoriaux[23], les pages 134 à 143 de Témoignages sur le théâtre (1952) correspondent aux pages 68 à 81 de L’Art du théâtre[24]. Au contraire de la version de 1952, celle qui est parue en 2022 contient trois occurrences du nom de Sabbattini ainsi que des propositions qui, en raison de leur proximité avec les notes préparatoires éditées ci-dessous, laissent penser que la partie de Témoignages sur le théâtre où Jouvet fait l’éloge de la machinerie est une reprise de notes rédigées au moment de préparer la préface, en 1941[25]. Les textes sur la machinerie parus après 1942 pourraient ainsi faire partie des quatre cinquièmes du travail réalisé par Jouvet et non retenu pour son introduction (voir ci-dessous, complément 3, lettre 14). Il se pourrait en particulier que l’essentiel des écrits de Jouvet consacrés à Sabbattini aient été ébauchés en 1941.

[f. 1]

Que faut-il lire pour apprendre la mise en scène ? pour comprendre le théâtre ? Par quel « biais » peut-on entrer dans cette profession qui offre tant d’aspects, présente tant de compartiments ?

Si je pense à mon expérience personnelle, je répondrai que c’est par la machinerie qu’on peut le mieux apprendre le théâtre, et je puis dire que j’ai commencé, au théâtre, en étant d’abord machiniste, en m’initiant à la machinerie.

Expliquer la différence qu’il y a entre l’acteur et le machiniste.

Dire ce qu’est le théâtre pour un machiniste. C’est le machiniste qui a le sentiment le plus pur, le plus désintéressé. Ce désintéressement, cette pureté, sont peut-être un des caractères du sentiment dramatique.

Toute ma vie, j’ai souhaité faire un éloge du machiniste. Mais ce livre, pour ceux qui le liront et le comprendront, vaudra certainement mieux que toutes les louanges que j’aurais pu décerner aux machinistes.

Dire comment tout l’art dramatique, toute l’expression théâtrale, procèdent non pas de la machinerie, mais de cet espace dramatique, de ce lieu qui appartiennent au machiniste, de cette optique théâtrale, de tout ce dont il est le premier serviteur et le premier magicien.

Le métier de machiniste est un artisanat, c’est-à-dire un métier fait de tradition et d’amour. [f. 2]

Sabattini est le plus réussi, le plus parfait de tous ces artisans.

Pour faire du théâtre, il me semble qu’il faut d’abord être machiniste : le sens du décor, de la peinture, de l’éclairage, vient naturellement, procède naturellement de la connaissance de cet espace dramatique où vit le machiniste.

Une fois qu’il a acquis ce sens, qu’on a senti ce sentiment dramatique du lieu et de son agencement, tout s’éclaire : on comprend les époques précédentes du théâtre par une imagination sensible qui rappelle celle qui animait Cuvier lorsque, devant un fragment de vertèbre ou de fémur, il reconstruisait l’animal préhistorique[26].

Parler de la tradition – voir comment on peut l’expliquer[27] – en donner une vraie définition.

Raconter mon apprentissage de la machinerie, et comment de la machinerie, j’ai acquis le sens du théâtre en tant qu’acteur, en tant que peintre, en tant que décorateur, qu’éclairagiste, que costumier, que metteur en scène. Comment souvent même le sens d’une pièce m’est venu par le sentiment du lieu dramatique et de son utilisation.

Plus que l’acteur, le machiniste est le vrai servant de l’art dramatique, le prêtre.

Pourquoi serait-on machiniste ?

La vocation de machiniste est du même ordre que la vocation d’acteur. Elle a les mêmes incertitudes, la même façon de se [f. 3] tromper et ne s’acquiert vraiment qu’au contact avec le lieu.______

Ce qu’il faut dire, ce qu’il faut s’avouer, ce qu’il faut constater, c’est qu’au fond on ne peut rien dire ou écrire sur le théâtre, sur cet art qui estI fait de faux-semblants, d’apparences, etII où tout est secret et mystère.

Raconter ce que m’a dit le normalien qui me conseillait de lire Aristote[28], « La Pratique du Théâtre » de d’Aubignac, Hegel, Lessing.

On ne peut rien dire sur le théâtre. Expliquer pourquoi. En dehors de cette raison essentielle que je viens de donner, que tout repose sur une illusionIII, que tout est fait pour cette illusion dans un consentement unanime, on ne peut rien expliquer, parce qu’il y a trop de différences entre les époques : différences d’édifices, de façons de jouer, différences dans les accessoires, dans les costumes, dans tous les procédés employés, différences dans les textes ; différences dans la construction scénique et dans la construction dramatique, et dans l’exécution scénique, à cause de ce secretIV.

Ce secretV que Sabattini nous montre comme constituantVI l’art du théâtreVII : écriture, exécution, aménagement scénique, inventions picturales et luminaires, de cetVIII art en partie double où il faut définir à la fois plusieurs éléments provocateurs qui se conjuguentIX : machiniste, auteur, acteur, etX cet élément provoqué qu’est le public – tous les éléments dont le caractère, l’esprit, changent à chaque époque, comme la mode. [f. 4]

Il y a toute une variété de systèmes d’ordre architectural, de façons de jouer, de façons d’écrire, de façons de s’émouvoir ou de s’amuser ; mais pas une époque n’a laissé de traces autres que quelques vestiges d’architecture et des livres imprimés.

On ne peut rien dire parce que, dans ce métier de théâtre, tout est dans l’esprit. C’est une philosophie de l’humain qu’il faudrait faire. Le théâtre relève de la métaphysique à l’exclusion de tout système de morale, et le mot qui traduit le mieux le sens de la cérémonie théâtrale avec ses participants, est celui de religionXI.

Il n’y a pour se documenter sur le théâtre, que des livres de gravure, des photographies, des documents rassemblés par des amateurs en général et non par des professionnels. La plupart des gens qui ont écrit sur le théâtre ne faisaient pas partie de la profession. Ce sont d’anciens capitaines du génie en retraite, des colonels d’artillerie[29], des savants, des philosophes, qui n’avaient certes pas l’habitude des coulisses. Certains ont laissé des livres de psychologie édités chez Alcan[30].

A part les dessins de Vitruve[31], ceux de Serlio, de Palladio[32], à part l’admirable recueil de Laurent et Mahelot, chefs machinistes de l’Hôtel de Bourgogne qui ont laissé un inventaire des décors de leur théâtre[33] – document qui est pour moi l’un des plus émouvants et des plus évocateurs – à part le « Paradoxe de Diderot[34] » (qu’on prend beaucoup trop pour une explication définitive et globaleXII du jeu, de l’exécution scénique, de la façon de jouer de l’acteur – et qu’il faut plutôt entendre comme une explication [f. 5] d’époque, dans cette évolution de l’acteur qui va des Grecs à nos jours – car Diderot n’a en somme décrit qu’un type d’acteur) – à part peut-être aussi le « Wilhelm Meister » de Goethe[35] où il y a des accents et des résonnances étonnantes pour un homme de théâtre, à part le livre de Garnier qui défend sa construction de l’Opéra[36], à part l’aimable et candide recueil de Moynet qui parle de la machinerie en l’intitulant « Trucs de Théâtre[37]« , il n’y a rien –

pas un livre, sauf celui de Sabattini.

Le livre de Sabattini, ce ne sont que des recettes, des procédés, des tours de main, une façon de faire. Il est écrit dans une langue merveilleuse, dont la suavité – et la perfection de pensée – me donne autant de plaisir que « l’Introduction à la vie dévote » de Saint-François de Sales. Sabattini a le même accent. C’est un écho de la morale religieuse dans la religion du théâtre.

– Indiquer comment j’ai fait sa découverte et le quiproquo qu’il y a entre le titre de d’Aubignac « Pratique du Théâtre[38]« ).

Lu, feuilleté par quelqu’un qui est étranger au théâtre, le livre de Sabattini est un recueil de science amusante qui appelle le sourire, et dont la distraction n’est pas plus haute que celle de « La Science amusante » de Tom Tit (voir note 12) ou la physique pour enfants.

C’est toujours la même imagination qu’on a du théâtre… Ainsi lorsque le public s’imagine la mer une grande toile verte disposée sur la scène, avec des figurants qui s’agitent sous cette toile à grand renfort de coups de pied – la pluie qui se fait avec un carton à chapeau et des petits pois – toute cette dérision que le public le premier porte en lui lorsqu’il franchit les portes du théâtre. [f. 6]

C’est là justement, dans ce mélange de dérision et de respect, que se trouve ce qu’il y a d’impénétrable et d’inexplicable dans le théâtre.

Comment le public qui a payé sa place, qui vient dans un désir d’évasion, et comment l’acteur prennent-ils si aisément prétexte du moindre manquement, de la moindre rupture dans cette illusion, pour se laisser aller à une moquerie, d’ailleurs toujours toute prête à éclaterXIII.

Tout ce qu’on dit sur le théâtre est non seulement insuffisant, mais paraît toujours dérisoire au lecteur ; sinon dérisoire au moins inexplicable ou même impudique.

Les histoires de théâtre qu’on raconte (en citer quelques-unes) sont humiliantes pour celui qui les raconte et pour celui à qui elles s’adressent. Parce que les choses n’y sont vues que dans le désaccord qu’il y a entre l’apparence voulue, la vraisemblance recherchée (et qui semblent dérisoires) par rapport au but à atteindre.

Mais il y a des histoires – et j’en sais – qui, lorsqu’elles sont dites par des hommes qui ont le sens dramatique, le sens de cette recherche du sentiment – ne sont pas dérisoires. Au contraire, elles laissent l’esprit dans une méditation chaude, féconde, et approchent de ce secret, du mystère du théâtre.

(Raconter l’Histoire de Tchélit. sur les anges – et celle où il dit : « On ne meurt pas en bleu »). Raconter l’histoire de Valéry Larbaud quand il m’a demandé en quelle saison se passe « Comme il vous plaira[39]« ). [f. 7]

De même qu’il y a histoires et histoires, il y a recettes et recettes. Les recettes de Sabattini, dans la naïveté où elles sont dites, [1 mot barré ill.] sont cependant le formulaire, l’alphabet, le catéchisme du théâtre.______

Parler du sentiment dramatique par le lieu dramatique.

C’est le lieu dramatique qui donne du théâtre la connaissance la plus certaineXIV, et le machiniste est l’homme qui, sans génie, est incapable de concevoir un décor, mais qui est capable (et qui sent en faisant les corrections nécessaires à ce décor), de concert avec le décorateur, ou avec le peintre et l’éclairagiste, d’exécuter ce décor, de l’aménager. Quelquefois il ne collabore pas bien parce qu’il n’aime la manière du peintre, ou du décorateurXV. Le machiniste est l’homme qui connaît le mieux le lieu dramatique.

Parler des évolutions, des époques théâtrales, et montrer comment cette évolution du théâtre est une évolution continuelle du même principe dramatique, de ce rapport instable qui est entre le faux-semblant et le faire croire du décor, l’imitation que fait l’acteur et le sentiment vrai qui en est le résultat. Ce produit authentiqueXVI est le sentiment dramatique.

Montrer que c’est une perpétuelle évolution, que le lieu dramatique change. Chez les Grecs et les Romains, au Moyen-Age, à l’époque de Shakespeare, à l’époque de Molière, à l’époque de la Commedia dell’Arte, à l’époque des Italiens, et même de nos jours, le lieu dramatique s’aménage différemment, mais le [f. 8] sentiment dramatique est toujours le mêmeXVII.

Le lieu dramatique a toujours procuré, soit à ceux qui l’ont aménagé, [1 mot barré ill.] qui y ont servi, soit à ceux qui viennent contempler ce qui s’y exécute, le public, soit les exécutantsXVIII eux-mêmes, dans la pitié ou dans la terreur, dans le rire ou dans la distraction spirituelle à un degré plus ou moins haut dans l’épanouissement de la rate, ou dans la mélancolie, le même effet humain, suivant les époques, suivant les publics et suivant les auteurs.______

Montrer en exemple :

Vitruve a fait un livre sur l’architecture et en particulier sur l’architecture théâtrale. Ce livre qu’il nous a laissé sans illustration, a été illustré 72 fois, par 72 illustrateurs, dans les 72 ou 75 éditions qui en ont été faites (dans d’autres notes où il est question de Sabbattini, Jouvet évoque « les éditions de Vitruve, avec les illustrations que chaque époque en a faites et qui diffèrent si complètement les unes des autres » (Louis Jouvet, « La scène, manifestation élémentaire du dramatique », art. cit., p. 69)). Le même dessin, interprété par des illustrateurs différents, n’a pas la même pensée, n’a pas le même sentimentXIX.

Citer les essais d’explication du théâtre qui ont été faits. Ce ne sont toujours que des explications fragmentaires, bonnes pour une époque ; que ce soient les théories de Craig, les théories d’Appia, celles de Stanislavski, ou celle de Diderot – (Quoique cette dernière soit plus ample ; elle signale d’une façon marquante, chez un homme d’une culture et d’une hauteur de vue étonnantes, un homme qui aimait le théâtre, mais était incapable d’en faire, une connaissance parfaite de l’exécution dramatique à son époque. Diderot, dans son « Paradoxe » a vu le premier au 18ème siècle, l’évolution et la transformation de l’acteur, et son dédoublement, tout ce qui annonce déjà à notre époque [f. 9] la prédominance chez l’acteur de l’intelligence, la tendance à un dédoublement conscient, dont le comédien n’avait pas conscience autrefois. On pourrait en donner pour preuve que le « Paradoxe » de Diderot n’a été découvert que fort tard, au 19ème siècle ; il a soulevé alors, chez les acteurs romantiques, une indignation générale. Aujourd’hui, les enquêtes qui sont faites auprès des comédiens à ce sujet les trouvent parfaitement d’accord sur ce dédoublement que leurs aînés n’admettaient pas.)

De tous les éléments fragmentaires qui nous restent, le livre de Sabattini est le plus important avec le Laurent et Mahelot. (dans Sabattini : indication du procédé technique). Nous ne saurions rien des Grecs et des Romains s’il n’y avait Vitruve, mais Sabattini, lui, nous donne des recettes. Et ces recettes viennent en droite ligne des Grecs et des Romains. Elles sont encore valables aujourd’hui.

Certes, on ne peut rien dire que de fragmentaire sur le Théâtre, mais les fragments de Sabattini ont une importance que n’ont pas les autres.

Sabattini nous parle de manière concrète.

En même temps, il y a dans Sabattini l’esprit du théâtre. C’est ce qu’il faut voir dans ses recettes, sinon elles ne seraient qu’une suite d’articles d’Encyclopédie, comme ceux de l’Encyclopédie Roret, qui fleurit au 19ème siècle en prétendant continuer la tradition l’œuvre des grands Encyclopédistes.

Si j’en avais le loisir, mon ambition serait de prendre Sabattini et de le proposer comme point de départ d’une somme théâtrale et d’un ensemble de connaissances théâtrales [f. 10]

Sabattini serait le commencement d’une science théâtraleXX qui n’a jamais été formulée et qui ne peut l’être, mais qui permettrait à ceux qui veulent s’intéresser auXXI théâtre, à l’heure actuelle, de trouver un manuel, un supplément à SabattiniXXII, qui les aiderait à s’orienter dans la connaissance du théâtre d’avant Sabattini, et du théâtre après luiXXIII.

Je m’aperçois qu’il me faut avoir pratiqué pendant trente ans mon métier pour pouvoir lire Sabattini. Et si j’en avais le loisir, je serais heureux, pour répondre à cette question qu’on me pose souvent : « Que faut-il lire pour apprendre le théâtre », de dire : « Lisez Sabattini » et de pouvoir ajouter à celui-ciXXIV une série de renseignements, une liste des procédés qui ont précédé Sabattini.

Par Sabattini je sais beaucoup plus que par tous les archéologues qui ont essayé d’expliquer le dispositif grec ou romain ou shakespearien, ce qu’était le théâtre de ces époques. Il est vain de faire sur ces dispositifs des débats et des disputes pour savoir les altérations qui ont été faites dans les édifices primitifs, grâceXXV à la découverte d’un mur de soutènement ou au déplacement d’une pierre. Ce sont des contestations oiseuses et inutiles, qu’il s’agisse de telle ou telle partie de l’édifice ou de la date de son utilisation. Dégager tout simplement le sens de cet usage, de cette pratique, comme Sabattini l’a fait puisqu’il n’a écrit qu’en partant de son sentiment, d’un sentiment professionnel, du besoin qu’il avait de s’exprimer, lui aussi, comme un poète, c’est-à-dire dramatiquement.______

Description : 1 tapuscrit

Collation : 10 feuillets dactylographiés (doc. 1-7 et doc 15-24)

Cotes : ; LJ-D-69 (14), f. 1-10, doc. 15-24 (tapuscrit sans annotations, sinon quelques exceptions dont des soulignements au crayon non signalés) ; LJ-D-69 (14), f. 3-5, 7-10, doc. 1-7 (autre exemplaire du tapuscrit, incomplet, avec corrections et ajouts manuscrits généralement signalés en notes)

Notes philologiques :

I « qui est » : barré (doc. 7).

II « et » : ajout manuscrit après « et » (doc. 7).

III « Simulacres de tous / auteur / acteur / spectateur » : ajout manuscrit en marge gauche (doc. 7).

IV « du » : ajout manuscrit en remplacement de « de ce » et ajout manuscrit de « du théâtre » après « secret » (doc. 7).

V « Ce secret » : ajout manuscrit en remplacement de « Ces secrets » (doc. 7).

VI « faire sentir dans » : ajout manuscrit en remplacement de « montre comme constituant » (doc. 7).

VII « l’art de représenter » : ajout manuscrit supralinéaire (doc. 7).

VIII « secrets d’un » : ajout manuscrit en remplacement de « de cet » (doc. 7).

IX « leur conjugaison » : ajout manuscrit en remplacement de « qui se conjuguent » (doc. 7).

X « avec » : ajout manuscrit en remplacement de « et » (doc. 7).

XI « C’est une philosophie… religion » : barré (doc. 6).

XII « universelle » : ajout manuscrit supralinéaire (doc. 6).

XIII « ? » : ajout manuscrit (doc. 20).

XIV « Vicence » : ajout manuscrit en marge gauche (doc. 4).

XV « Quelquefois… décorateur » : barré (doc. 4).

XVI « authentique » : placé entre parenthèses et accompagné de l’ajout manuscrit supralinéaire : « de ce rapport – son effet équilibre, pèse ; voulu après ‹sa› recherche », ainsi que de l’ajout manuscrit en marge gauche : « La convention » (doc. 4).

XVII « Rapport entre l’illusion et la [1 mot ill.] des participants » : ajout manuscrit en fin de phrase (doc. 1).

XVIII « au » et « aux exécutants » : ajouts manuscrits en remplacement de « le » et « les exécutants » (doc. 3).

XIX « dramatique, pas le même style, pas le même effet. » : ajout manuscrit après « sentiment » (doc. 3).

XX « non pas du théâtre mais d’une imitation par la partie la plus concrète et la plus pure ‹autour› du théâtre » : ajout manuscrit en remplacement de « théâtrale » (doc. 1).

XXI « s’instruire sur le » : ajout manuscrit en remplacement de « s’intéresser au » (doc. 1).

XXII « supplément » : placé entre guillemets ; « à Sabattini » : barré (doc. 1).

XXIII « – A partir de Sabattini » : ajout manuscrit après « lui. » (doc. 1).

XXIV « ‹celui-ci› » : ajout manuscrit en remplacement de « celui-ci » (doc. 1).

XXV « p. ex. » : ajout manuscrit supralinéaire après « grâce » (doc. 1).

3. Correspondance entre Louis Jouvet et Fred Uhler (1941-1942)

La correspondance entre Louis Jouvet et Fred Uhler conservée dans les fonds parisiens et neuchâtelois est directement liée à la maison d’édition Ides et Calendes et porte principalement sur l’édition de la traduction française du traité de Sabbattini. La sélection éditée ci-dessous[40] commence le 16 janvier 1941 avec une prise de contact par Uhler qui cherche à atteindre Jean Giraudoux et se termine le 23 mars 1942, au moment où Uhler annonce à Jouvet que l’ouvrage est paru et qu’il a remis à Giraudoux, de passage en Suisse, le premier exemplaire sur japon.

Frédéric Uhler (1908-1982), dit Fred Uhler, avocat à Neuchâtel, décide de fonder sa maison d’édition à la suite d’une conférence de Henry de Montherlant prononcée en décembre 1940 à Lyon[41]. Dès janvier 1941, Uhler sollicite des auteurs français reconnus parmi lesquels figurent André Gide, Jean Giono et Jean Giraudoux afin de leur demander une contribution[42]. Dans la copie de la lettre adressée à Giraudoux (lettre 2), Uhler aborde lucidement et ouvertement une partie des raisons identifiées par Simon Roth et François Vallotton qui sont à l’origine de l’essor des maisons d’édition romandes à cette époque : la volonté de « trouver un remède au désarroi » de la guerre, la possibilité de « déjou[er] la censure » et la perspective, pour les auteurs édités, d’un « apport […] financier » sans renoncer à ce que « les maisons d’éditions françaises […] repren[nent] en main leurs écrivains » lorsqu’elles pourront à nouveau travailler normalement[43]. Les lettres de Uhler à Jouvet ne portent pas sur le contenu du texte à éditer, mais sur des questions qui intéressent le bibliophile. Elles témoignent ainsi, de la part de Uhler et comme c’est le cas d’autres éditeurs suisses s’étant lancés à cette époque, d’un « attachement artisanal au bel ouvrage[44] ». C’est afin d’obtenir un appui auprès de Giraudoux que Uhler contacte Jouvet – le comédien n’était vraisemblablement pas considéré comme un auteur[45] –, qui vient d’arriver en Suisse.

Louis Jouvet (1887-1951) quitte Paris le 2 janvier 1941[46] et n’y reviendra qu’en 1945. Les circonstances qui ont conduit sa troupe à effectuer, en 1941, des prises pour le film inachevé L’École des femmes de Max Ophüls, deux tournées en Suisse, une tournée en France libre et une tournée en Amérique latine sont bien documentées et ont notamment été mises en lumière grâce aux travaux de Denis Rolland[47]. Les publications portant sur cette période ne fournissent toutefois que des informations ponctuelles sur la genèse de l’édition française du traité de Sabbattini[48]. La correspondance entre Jouvet et son éditeur laisse penser que l’initiative qui consiste à éditer une traduction du traité de Sabbattini vient du comédien. Elle témoigne également de l’attachement de Jouvet à ce projet, de ses difficultés à écrire une introduction à cette publication initialement prévue pour le 1er novembre 1941 et de son désir d’accompagner le traité d’un appareil critique ou d’un autre ouvrage qui serait plus complet.

L’idée d’éditer une traduction française du traité italien semble être antérieure à 1941. Des documents issus des archives de Jouvet permettent d’en savoir plus sur la période qui a précédé la rencontre entre le comédien et son éditeur. Dans une lettre de 1942 à Fred Uhler, Claude Guinot écrit que c’est Odette Lieutier, une libraire parisienne spécialisée dans les publications théâtrales, qui aurait communiqué à Jouvet l’édition allemande du traité de Sabbattini[49]. Il est possible que cette communication ait eu lieu quelques semaines avant le 2 juin 1939, date à laquelle Marthe Herlin[50] transmet un billet à Jouvet indiquant que Mademoiselle Canavaggia[51] peut fournir une traduction du traité de Sabbattini et qu’elle en demande 5000 francs en raison de la présence de termes techniques qui exigent des recherches spécifiques. Canavaggia demande également si Jouvet souhaitera publier la traduction[52]. Le 26 novembre 1939, Renée Canavaggia, sœur de Marie Canavaggia, envoie une traduction littérale et rapide des informations biographiques fournies par l’historien du théâtre Willi Flemming dans l’édition allemande[53]. Deux jours plus tard, Herlin la remercie et explique que Jouvet a l’occasion de faire faire des recherches sur Sabbattini en Italie[54]. Les modalités de ces recherches restent à déterminer et ont possiblement été contraintes par la déclaration de guerre de la France[55]. Elles pourraient s’inscrire au sein d’un projet plus vaste de bibliographie et d’étude sur les lieux dramatiques entamé au plus tard dès la fin de 1938 et auquel participent notamment Jean Flory, Elizabeth Bonville et Jacqueline Gamond[56]. Il se pourrait que Jouvet ait un tel projet en tête lorsque, dans sa lettre du 20 août 1941 (lettre 10), il propose à son éditeur de faire une suite au traité de Sabbattini. Dans cette même lettre, Jouvet explique que sa préface n’est pas prête et qu’il aurait espéré en envoyer une version qu’il corrigerait sur la « première épreuve ». Jouvet ne retournera pas à Paris avant 1945[57]. La rapide relecture des épreuves qu’il évoque dans sa préface (« J’avais relu rapidement avec Mlle Canavaggia les épreuves à Paris[58] ») semble ainsi dater de 1940, ce qui laisse penser, si l’on considère la rapidité avec laquelle Uhler reçoit la traduction, qu’au moment où il entre en contact avec Jouvet, celui-ci avait une traduction prête à être soumise à un éditeur.

Fred Uhler à Louis Jouvet (16.01.1941)

[En-tête : Fred Uhler, avocat à Neuchâtel]

[Neuchâtel, leI] 16 janvier 1941

Monsieur Louis Jouvet

Hôtel des Bergues

Genève

——

Monsieur,

Jean Kiehl[59] m’a transmis l’adresse de M. Jean Giraudoux, adresse que vous avez eu l’extrême amabilité de lui remettre à mon intention. Je tiens à vous en exprimer ici tous mes remerciements.

J’ignore si M. Kiehl ou M. Mario Bertschy[60] vous ont entretenu de mon projet d’éditer en Suisse quelques auteurs français. Quoi qu’il en soit, je prends la liberté, que je vous prie de me pardonner, de vous soumettre la copie de ma lettre à M. Jean Giraudoux. Si vous trouvez à mon idée quelque intérêt et si vous en avez le loisir au milieu de vos travaux, je vous serais reconnaissant d’appuyer par un mot ma demande auprès de l’auteur d’Ondine[61].

Mon intention n’est pas de m’arrêter à la publication d’une seule œuvre, mais de faire paraître successivement en édition originale les ouvrages d’autres écrivains français. Une indication, une remarque ou un conseil venant de vous pourrait me faciliter grandement la tâche. Pour rien au monde, je voudrais être importun et je me garderai, sans votre consentement, de vous priver d’un temps précieux. Toutefois, si vous l’estimez utile, je vous rencontrerais à Genève la semaine prochaine, y ayant affaire. Je puis m’arranger à faire coïncider la date de mon voyage avec celle que vous voudriez bien me fixer, le mercredi excepté. M. Mario Bertschy m’a laissé entendre qu’il n’y aurait pas impossibilité que vous me fassiez l’honneur d’accepter une invitation à déjeûner. [f. 2]

Vous voudrez bien, Monsieur, agréer, avec mes excuses, l’expression de ma reconnaissance et l’expression de mes sentiments respectueux.

Fred UhlerII

Description : 1 lettre dactylographiée signée

Collation : 2 feuillets

Cote : LJ-D-69 (10), doc. 13-14

Notes philologiques :

I « Neuchâtel, le » : inscription préimprimée.

II « Fred Uhler » : signature autographe.

Fred Uhler à Jean Giraudoux (16.01.1941)

16 janvier 1941

Monsieur Jean Giraudoux

Hôtel du Parc

Vichy

—–

Monsieur,

Si mon pays a échappé jusqu’à ce jour à la catastrophe de la guerre, il en subit cependant les inévitables contre-coups. Nous nous ressentons tout particulièrement de l’absence d’œuvres nouvelles d’écrivains français. Aucun livre n’entre chez nous de France occupée ; quant aux ouvrages envoyés de France libre, ils n’ont d’autre intérêt que politique. La Suisse Romande, avec les seuls Ramuz et Denis de Rougemont, ne peut donner à ses habitants affamés de littérature française les nourritures spirituelles dont ils ont besoin. Nous sommes nombreux qui souffrons de cette situation ; tout en espérant, dans notre amour pour la France, que cet état de choses soit passager, nous désirons dès maintenant y porter remède.

Fort de l’appui de quelques amis de la France, assuré de l’aide d’un imprimeur de goût et de bonne volonté, j’ai décidé de faire paraître en Suisse des œuvres inédites d’auteurs français. Mon intention est de suppléer – dans la mesure de mes forces – à la carence momentanée des éditeurs de votre pays, de donner à ses écrivains la possibilité de se faire imprimer en dehors d’une censure trop rigoureuse, de maintenir, enfin, chez le lecteur de langue française, le goût et le désir de l’œuvre nouvelle.

Pour réussir, je dois nécessairement tenir compte des circonstances actuelles. La Suisse romande ne peut absorber à elle seule un gros tirage ; je ne veux pas empêcher d’autre part un auteur français de publier ses œuvres en France, le jour où les éditeurs travailleront de nouveau normalement. Il faudra arrêter à cinq cents ou à mille, suivant les souscriptions, le nombre d’exemplaires de chaque œuvre. Ils constitueront son « édition originale ». Imprimés en beaux caractères, sur du papier choisi (vélin, hollande et quelques exemplaires sur chine ou japon), avec lettrines, titres, en-têtes en couleur, [f. 2] numérotés, ils formeront une édition de bibliothèque. Celle-ci épuisée – et je suis persuadé qu’elle le sera rapidement – l’auteur reprendra son entière liberté et pourra faire paraître son livre, en édition courante ou de luxe, chez tout autre éditeur de France.

Vous ayant exposé en quelques mots mes projets, je prends l’audace de vous demander s’ils auront eu l’honneur de trouver auprès de vous un écho de bienveillant encouragement. Pour les mettre à exécution, j’ai besoin de manuscrits et j’ai songé tout naturellement à l’auteur d’Ondine et de Choix des Elues[62]. Je me déclare prêt à assumer les risques de publication en Suisse, dans les conditions que je vous ai présentées, d’une pièce de théâtre ou d’un roman, écrits par vous. Je tiens bien à préciser qu’à titre personnel, je ne veux pas faire une affaire, au sens commercial du mot. Par contre, j’entends que vous retiriez l’impression de l’une de vos œuvres, un bénéfice qui pourra varier entre trois et cinq mille francs suisses, suivant le tirage et le nombre de livres vendus. Au change du jour, cette somme représente un montant de trente à soixante mille francs français, qui vous seront versés, soit en France, soit sur un compte bloqué dans une banque suisse, à votre guise, dès que le nombre d’exemplaires vendus aura atteint cette valeur.

J’ignore si vous êtes lié par contrat à une maison d’édition pour l’ensemble de vos œuvres. Si vous acceptez ma proposition, il faudra mettre au point nos rapports avec elle. Je ne crois pas néanmoins qu’elle puisse faire obstruction à un projet qui tout en sauvegardant ses droits en France et dans les autres pays, vous assurera la parution d’une œuvre dont la vente sera limitée dans le temps, par un tirage restreint, et dans l’espace, par les frontières de la Confédération suisse.

Si ma lettre peut entraîner chez vous une décision favorable, je serai trop heureux, dans une correspondance à venir, de préciser mon projet. Si vous l’estimez utile, je suis disposé à vous rencontrer en France non occupée ; je songe [f. 3] par exemple à la ville de Lyon.

En vous priant de pardonner l’audace que j’ai prise de vous écrire, et dans l’espoir qu’elle n’aura pas été vaine, j’ai l’honneur, Monsieur, de vous présenter l’assurance de mes sentiments d’admiration et de respect.

(signé) Fred Uhler.

P.S. Votre adresse m’a été communiquée par Monsieur Louis Jouvet grâce à l’intervention de ses collaborateurs suisses.

Description : 1 copie de lettre dactylographiée

Collation : 3 feuillets

Cote : LJ-D-69 (10), doc. 15-17

Louis Jouvet à Fred Uhler (Genève, 27.01.1941)

AU GRAND THEATRE DE GENEVE

27 Janvier 1941

Monsieur,

J’ai bien reçu votre lettre du 16 Janvier et m’excuse de n’y avoir pas répondu plus tôt. Nous avons été un peu bousculés depuis notre arrivée en Suisse[63].

Je ne manquerai pas, à l’occasion de la prochaine lettre que j’enverrai à M. Giraudoux de lui parler de votre projet. J’espère que votre idée lui plaira, car c’est une tentative très intéressante, nécessaire aussi, dans l’état actuel des relations entre la France et la Suisse, et certainement que les lecteurs d’ici vous sauront gré de cette initiative. Les écrivains français, isolés pour le moment de leur clientèle suisse, y trouveront le plus grand intérêt. Laissez-moi vous dire combien je souhaite que votre entreprise rencontre le succès.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Monsieur Fred. Uhler,

6 rue du Concert,

NEUCHATEL (Suisse)

Description : 1 lettre dactylographiée

Collation : 1 feuillet

Cote : LJ-D-69 (10), doc. 12

Fred Uhler à Louis Jouvet (27.02.1941)

[En-tête : Fred Uhler, avocat à Neuchâtel]

[Neuchâtel, leI] 27 février 1941

Monsieur Louis Jouvet

p.a. Administration du Théâtre des Célestins

Lyon

—–

Cher Monsieur,

Mario Bertschy m’a envoyé aux Armées[64] les traductions de l’adresse de « L’Imprimeur au Lecteur » et de la lettre de Pietro dei Paoli au Sig. Pen. Collendiss[65]. Je les ai jointes immédiatement au texte principal du « Sabatini[66]« .

Pendant les heures de loisir que me laisse ma batterie, je songe à la forme que je désire donner à votre traduction. Je suis entré en contact avec un imprimeur zurichois[67] que j’irai voir lors de ma prochaine permission. Quand vous reviendrez en Suisse en avril prochain, je pourrai vous soumettre un projet entièrement élaboré et j’espère qu’à cette époque, votre accord me permettra de mettre immédiatement l’œuvre en chantier.

Votre tournée en Suisse a laissé aux amis du théâtre le souvenir d’un plaisir particulièrement délicieux. Nous avons tous hâte d’entendre et de voir « Électre[68]« . Je veux espérer que vous trouverez en France quelques jours de repos.

En vous remerciant encore de la confiance que vous avez mise en moi, je vous prie de croire, cher Monsieur, à mes sentiments dévoués et reconnaissants.

J.

Fred UhlerII

Description : 1 lettre dactylographiée signée

Collation : 1 feuillet

Cote : LJ-D-69 (10), doc. 11

Notes philologiques :

I « Neuchâtel, le » : inscription préimprimée.

II « Fred Uhler » : signature autographe.

Louis Jouvet à Fred Uhler (Zurich, 30.04.1941)

[En-tête : Athénée, Théâtre Louis Jouvet]

Zurich, le 30 Avril 1941

Cher Fred Uhler,

J’ai été bien content de vous retrouver l’autre jour à Neuchâtel[69], je veux vous le dire par ce petit mot. Très content aussi de cet EubageI auquel vous avez pensé[70]. Votre amitié me touche infiniment. Ce premier et amoureux travail typographique que vous avez fait me plait beaucoup[71].

Je vous envoie ci-jointe la traduction du titre telle que l’a faite Mademoiselle Canavaggia « Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre[72]« .

Nous vous attendons à Lausanne, et je vous dis encore toute mon amitié.

celle aussi de Raymone[73].

de tout cœur

Louis JouvetII

Monsieur Fred Uhler,

Neuchâtel.

Description : 1 lettre dactylographiée signée

Collation : 1 feuillet

Cote : FUHL-102-1.6. Une copie non signée, sans les ajouts autographes, est conservée à la BnF sous la cote LJ-D-69 (10), doc. 10.

Notes philologiques :

I « E » de « Eubage » : ajout manuscrit en remplacement de « eubage ».

II « celle aussi… Jouvet » : ajout autographe.

Contrat d’édition entre Louis Jouvet et Fred Uhler (Lausanne et Neuchâtel, 12.05.1941)

Contrat d’édition

Entre :

Louis JOUVET, traducteur,

d’une part et

Fred UHLER, éditeur à Neuchâtel,

de seconde part

il est convenu :

Article premier.

Louis Jouvet confie à M. Fred Uhler l’édition de sa traduction de la « Pratica di fabricar scene e machine ne’teatri » de Nicolas Sabbattini.

L’ouvrage sera précédé d’une introduction que le traducteur fera parvenir à l’éditeur avant le 30 septembre 1941 au plus tard.

Article deuxième.

Fred Uhler s’engage à éditer à 1000 exemplaires au minimum la traduction de M. Louis Jouvet sous le titre : « De la Pratique pour fabriquer les scènes ».

L’impression se fera avec les caractères d’imprimerie et sur le papier dont échantillons ont été remis à M. Jouvet lors de son passage à Neuchâtel en avril 1941. L’ouvrage reproduira les figures de l’original italien.

Il sera tiré en outre quelques exemplaires sur papier de Hollande (au minimum soixante) et sur papier du Japon (au minimum vingt).

Article troisième.

Fred Uhler s’engage à faire paraître la traduction de Sabbattini précédée de l’introduction de M. Jouvet le 1er novembre 1941.

Article quatrième.

Les droits du traducteur sont déterminés comme suit :

mille deux cents francs suisses (Fr.1.200.-) versés à la date du présent contrat.

L. Jouvet donne quittance « à valoir » pour cette somme qui lui est acquise quel que soit le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur.

2) L’éditeur s’engage à verser à M. L. Jouvet, au lieu qu’il voudra bien indiquer, le huit pour cent (8%) du prix de vente fort de chaque exemplaire vendu sur la base de bordereaux semestriels établis par l’éditeur à partir du 1er mai 1942. Les paiements se feront en argent suisse ou en monnaie française au taux officiel de la Banque Nationale Suisse. La somme précitée de Fr.s. 1.200.- est à porter au crédit de l’éditeur qui n’effectuera pas un nouveau paiement que le jour où le 8% du prix fort des exemplaires vendus aura dépassé mille deux cents francs suisses (Fr.s.1.200.-).

3) M. Fred Uhler s’engage à porter le taux des droits de traduction de huit à dix pour cent si mille exemplaires de l’oeuvre ont été vendus dans l’espace de deux ans dès le 1er novembre 1941.

Article cinquième.

Louis Jouvet concède à M. Fred Uhler un droit exclusif d’édition tant du texte français du « Sabbattini » que de l’introduction pendant une durée de trois années à partir du 12 mai 1941. Un même privilège est accordé à l’éditeur pour toute traduction en langue étrangère des textes précités.

Le droit exclusif de l’éditeur est valable pour le monde entier.

Article sixième.

A partir du 12 mai 1944, M. Fred Uhler conserve une option sur les textes qu’il aura publiés. Cette option tombera si dans un délai de six mois, l’éditeur ne donne pas suite à une sommation du traducteur de procéder à une nouvelle édition.

Article septième.

Si l’édition prévue par le présent contrat est épuisée dans un délai de deux ans à partir du 1er novembre 1941, les parties conviennent de publier une édition courante de la « Pratica » de Nicolas Sabbattini, dont les conditions seront établies d’un commun accord.

Article huitième.

L’éditeur s’engage à déposer le stock des exemplaires à vendre dans les locaux occupés par les papeteries H. Messeiller à Neuchâtel, Saint Nicolas 11, où M. Jouvet pourra en tout temps faire procéder au contrôle des ventes.

L’éditeur tient à disposition les bordereaux de commandes des libraires qui permettront d’établir le prix de vente fort de l’ouvrage.

Article neuvième.

Tout conflit pouvant naître de l’interprétation ou de l’application du présent contrat sera soumis pour décision arbitrale à M. le Président du Tribunal Civil I de Neuchâtel.______

Ainsi fait en deux exemplaires originaux, dont l’un pour chaque partie, à Neuchâtel et Lausanne, le 12 mai 1941.

Fred UhlerI

lu et approuvé

Louis JouvetII

Description : 1 contrat dactylographié signé par Fred Uhler et par Louis Jouvet

Collation : 3 feuillets

Cote : FUHL-102-1.6. Un contrat est également conservé à la BnF sous la cote LJ-D-5 (1).

Notes philologiques :

I « Fred Uhler » : signature autographe.

II « lu et approuvé / Louis Jouvet » : mention et signature autographes.

Louis Jouvet à Fred Uhler (Lyon, 22.05.1941)

[En-tête : Athénée, Théâtre Louis Jouvet]

Lyon, le 22 Mai 1941

Mon cher Fred,

Arrivé ici – ainsi que Mario a dû vous le dire – j’ai appris avec surprise et un peu de tristesse aussi, que Giraudoux avait été obligé de partir à Paris[74] et que sans doute je ne le verrai pas avant mon départ. Mais il ne doit y rester qu’un mois environ, pour préparer un essai sur la Littérature française qu’il va publier chez Grasset[75]. Ne désespérez pas de sa collaboration[76]. Je vous conseille de lui écrire, ou, au besoin, de venir le voir.

Je vous écris aussi pour vous demander de ne pas oublier, dans le titre du Sabattini, de spécifier que la traduction est de Mesdemoiselles Marie et Renée Canavaggia avec une introduction de Louis Jouvet. J’aimerais que mon nom ne figurât pas en plus gros caractères que celui des deux traductrices et que le tout soit assez modeste pour laisser au nom de Sabattini toute sa gloire et son efficacité[77]. Je suis d’ailleurs tranquille sur le sens que vous avez de ces choses, mais j’aurais scrupule à ne pas vous le dire.

Laissez-moi encore vous remercier, mon cher Fred, du dévouement que vous témoignez à notre Sabattini et de votre gentillesse à mon égard.

Nous partons mardi[78]. J’ai déjà commencé à travailler un peu mon Introduction. Je vous l’enverrai aussitôt que je le pourrai, car je crains beaucoup les délais postaux.

Croyez à mes sentiments de vive et fidèle amitié.

Louis JouvetI

Monsieur Fred Uhler,

6 rue du Concert,

Neuchâtel (Suisse)

Description : 1 lettre dactylographiée signée

Collation : 1 feuillet

Cote : FUHL-102-1.6. Une copie est conservée à la BnF sous la cote LJ-D-69 (10), doc. 9.

Note philologique : I « Louis Jouvet » : signature autographe.

Louis Jouvet à Fred Uhler (entre São Paulo et Buenos Aires, 02.08.1941)

[En-tête : Athénée, Théâtre Louis Jouvet]

A bord de l’Argentina

2 Août 1941

Cher Fred Uhler,

Cette lettre est un avertissement à l’éditeur que vous êtes : Ma préface, que vous attendez, ne sera jamais assez belle pour mon goût et l’Avertissement au lecteur que j’avais la prétention de vouloir écrire, je suis incapable de le faire et je vais m’en tenir à des confidences personnelles. Il faudra que le lecteur ait lui-même l’esprit de découvrir, derrière les figures et les paroles que vous re-imprimezI, les vérités qu’elles contiennent.

Je suis cependant en train de l’écrire pour votre satisfaction et aussi pour la mienne, car il faut craindre que ceux qui liront « La Pratique pour fabriquer les scènes », s’ils ne sont avertis, ne prennent pas garde à l’importance de ce qui leur paraîtra d’abord de petites recettes ou trucs de théâtres risibles et démodés, surtout s’ils n’ont jamais fréquenté de scènes et s’ils ont eu l’imprudence ou la malchance de lire quelques-uns de ces articles, comme en publient aujourd’hui fréquemment les revues et les journaux sur les inventions nouvelles et les merveilles dont la science moderne a doté le théâtre.

J’aurais voulu faire un éloge du théâtre et de la machinerie, dire la passion de notre métier, parler du secret et du mystère du théâtre. Il est difficile d’être clair et simple dans ces matières, mais personne ne l’a jamais été, sauf Sabbattini. Il suffit peut-être, pour aujourd’hui, que je témoigne avoir trouvé tout cela dans son livre, et [f. 2] que je lui rende l’hommage qu’il mérite.

Je vous écris sur le bateau qui nous mène de Santos à Buenos-Aires. Nous venons de Sao-Paulo et de Rio[79]. La troupe est contente.

Il faudra faire tirer un exemplaire spécial pour chacune des personnes ci-dessous :

Monsieur Camille Demangeat, chef-machiniste du théâtre Louis Jouvet

Monsieur Léon Deguilloux, – did. –

Mademoiselle Renée Marthe Herlin, régisseur de la scène du théâtre Louis Jouvet

Mademoiselle Maria Canavaggia, traductrice de Sabbattini

Mademoiselle Renée Canavaggia, – id. –

Monsieur Christian Bérard

Monsieur Pavel Tchélitcheff[80].[81]

Sabbattini leur en eût fait l’hommage. Vous aviserez vous-même pour les autres exemplaires.

J’aimerais que cette pseudo-préface fût assez aimable pour aider au succès de votre édition. Croyez en tout cas que je vous suis très reconnaissant d’avoir bien voulu éditer le Sabbattini. C’est ma récompense.

Au revoir. Mille amitiés au Bassin 12. De tout cœur vôtre,

Louis JouvetII

Et maintenant, je me mets aux Confidences au Lecteur.

Monsieur Fred Uhler,

Concert 6, Neuchâtel.

Ajouts allographes (possiblement de Fred Uhler, faits en vue de l’intégration de la lettre en tête de la préface) : une ligne verticale à gauche de la liste de noms indique probablement un retrait à ajouter, les phrases « Au revoir. Mille… cœur vôtre » ainsi que « Monsieur Fred Uhler… Neuchâtel. » sont barrées et la mention « facsimilé » se trouve à côté de la signature.

Description : 1 lettre dactylographiée signée

Collation : 2 feuillets

Cote : FUHL-102-1.6. Un possible brouillon avec des différences mineures est conservé sous la cote LJ-D-69 (10), doc. 7-8 ; une troisième version avec d’autres différences mineures et occupant un seul feuillet est conservée en deux exemplaires avec un tapuscrit de la préface sous la cote LJ-D-69 (13).

Notes philologiques :

I « re-imprimez » : retour à la ligne entre « re- » et « imprimez ». La version conservée sous la cote LJ-D-69 (10) contient « ré-imprimez » et celle conservée sous la cote LJ-D-69 (13) contient « réimprimez ».

II « Louis Jouvet » : signature autographe.

Fred Uhler à Louis Jouvet (Neuchâtel, 07.08.1941) et Louis Jouvet à Fred Uhler (Buenos Aires, [08].1941)

7 Août 1941 NeuchâtelI

LOUIS JOUVET. BUENOS AIRES.

IMPRESSION SABATTINI EN VOIE ACHEVEMENT DESIRAIS INTRODUCTION DEBUT SEPTEMBRE AMITIES A TOUS A VOUS SURTOUT.

UHLER CONCERT 6.

UHLER. Réponse de Buenos AiresII

MERCI POUR CETTE BONNE NOUVELLE ACCORDEZ MOI FIN SEPTEMBRE. LETTRE SUIT. AMITIES BASSIN 12 – AFFECTUEUSEMENT A VOUS.

JOUVET.

Description : 1 billet contenant deux transcriptions dactylographiées de télégrammes

Collation : 1 feuillet

Cote : LJ-D-69 (10), doc. 6

Notes philologiques :

I « Août 1941 Neuchâtel » : ajout manuscrit en remplacement de « AGOSTO. ».

II « Réponse de Buenos Aires » : ajout manuscrit.

Louis Jouvet à Fred Uhler (Buenos Aires, 20.08.1941)

[En-tête : Athénée, Théâtre Louis Jouvet]

Théâtre Odéon, Buenos-Aires,

le 20 Août 1941

Cher Fred Uhler,

Aujourd’hui 20 Août, je n’ai pas fini ma Préface. Je pensais pouvoir vous en donner l’essentiel pour que je fasse les corrections sur la première épreuve. Je suis encore bien loin de compte. Comme je vous l’ai dit, j’ai changé d’idée.

Ce livre est pour moi vraiment une occasion importante de fixer et résumer quelques idées essentielles sur mon métier et je souhaiterais pouvoir le faire particulièrement à propos de Sabbattini. D’autre part, il me semble – bien que j’aie une profonde répugnance pour ce genre d’annotations qui rappelle trop le commentateur (que je déteste) – qu’il serait nécessaire de faire, pour quelques chapitres de Sabattini, des notes explicatives qu’on pourrait ajouter à la fin du livre dans le principe de ce qu’a fait La Pléiade pour les éditions classiques[82], et peut-être même des croquis ou dessins supplémentaires.

Si votre tentative avait quelque chance, en dehors des bibliophiles, de trouver encore des lecteurs, je crois qu’on pourrait faire, en outre, à la suite, un autre ouvrage qui, partant de Sabattini, – de la disposition et de la forme des théâtres italiens au 17ème siècle, résumerait l’histoire de la Pratique des Scènes depuis les origines, en passant par Vitruve, Serlio, Palladio et l’époque élisabéthaine, [f. 2] pour montrer son évolution, ses altérations jusqu’à nos jours, les planches de l’Encyclopédie étant comprises dans cette publication. Mais ceci est un projet qui demande du temps.

J’ai également en train une petite étude sur le Conservatoire que j’espère pouvoir vous montrer en rentrant.

Je ne sais si cette lettre vous parviendra. J’ai écrit plusieurs fois à différentes personnes qui n’ont pas reçu mes lettres. Je souhaite que celle-ci vous arrive. En tout cas, nous serons en France probablement vers le début d’Octobre[83].

Je vous enverrai, ma préface dès qu’elle sera finie, mais je crois que le plus sûr sera que je vous l’apporte moi-même.

affectueusement à vous

Louis JouvetI

P.S.-

La petite lettre que je vous ai écrite à bord de l’Argentina, en date du 2 Août, j’aimerais la voir figurer en tête de la préface, avant les confidences au Lecteur[84].

– amitiés encore au Bassin 12 – qui j’espère sera [1 mot ill.] de la sœur de Suzanne[85].II

Monsieur Fred Uhler,

Concert 6, Neuchâtel.

Description : 1 lettre dactylographiée signée

Collation : 2 feuillets

Cote : FUHL-102-1.6. Un possible brouillon avec des différences mineures est conservé sous la cote LJ-D-69 (10), doc. 4-5.

Notes philologiques :

I « affectueusement… Jouvet » : ajout autographe.

II « – amitiés… Suzanne. » : ajout autographe.

Fred Uhler à Louis Jouvet (Lenk im Simmental, avant le 20.11.1941)

[En-tête: Companhia Radiotelegraphica Brasileira. S. A.]

[Reçu à Rio de Janeiro le [20].11.1942]

LQB4LM BR146 LENK SIMMENTHAL 26 19 1330

REEXPEDIE-DE-BAIRES NLT[86] LOUIS JOUVET AMBASSADE FRANCE RIO

RECU LETTRE ARGENTINA INTRODUCTION PROMISE NON PARVENUE LIVRE IMPRIME PARUTION ANNONCEE FIN DECEMBRE ATTENDS TEXTE PAR AVION AMITIE

UHLER

Description : 1 télégramme

Collation : 1 feuillet

Cote : LJ-D-69 (10), doc. 3

Louis Jouvet à Fred Uhler (Rio de Janeiro, [24].11.1941)

[Cachet : Bureau des télégraphes de Neuchâtel, 24.11.1941]

[Provenance: 20084 RIO DE JANEIRO BS1 25 24/11 0130 RS = CTR]

NLT = UHLER CONCERT 6 NEUCHATEL =

TROIS FOIS REFAITE JE LA REECRIS ENVERRAI AUSSITOT ACCORDEZ MOI DELAI ENVOYEZ EPREUVES LIVRE SI POSSIBLE EXCUSES AMITIES = JOUVET GLORIAOTEL +

Ajout allographe au verso du télégramme (Fred Uhler) : « Merci

Jouvet Gloriaotel

Rio de Janeiro 3

Merci prompte réponse Livre achevé sauf préface 10

[1 mot ill.] pour ‹pouvoir› souscriptions ouvertes 15

Puis je compter surI texte fin décembre 21 »

Description : 1 télégramme

Collation : 1 feuillet

Cote : FUHL-102-1.6

Note philologique : I « sur » : ajout manuscrit supralinéaire.

Fred Uhler à Louis Jouvet (Lenk im Simmental, [27].11.1942)

[En-tête: Companhia Radiotelegraphica Brasileira. S. A.]

[Reçu à Rio de Janeiro le 27.11.1942]

BS105 HBF/PE

LENKSIMMENTAL 25 26 1755

NLT JOUVET GLORIAOTEL RIO

MERCI POUR TELEGRAMME INSISTE AVOIR TEXTE FIN DECEMBRE